이 상품의 태그

카드 뉴스로 보는 책

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

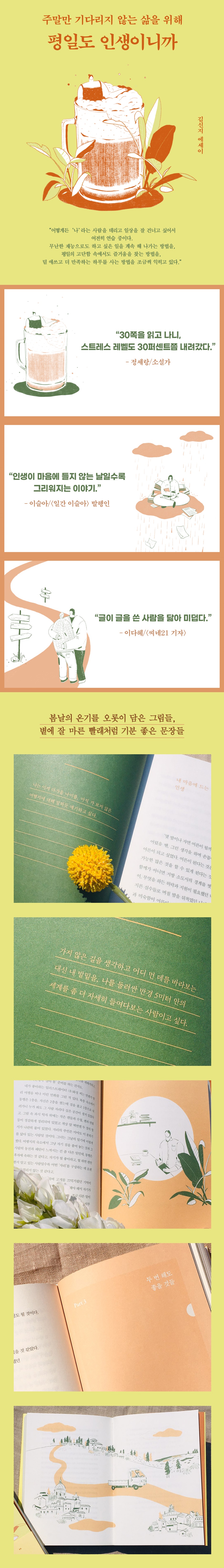

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

저자소개 (1명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (48건) 회원리뷰 이동

평소의 나는 에세이를 즐겨읽는 편이 아니다. 그저 기분전환의 개념으로 찾아보는 정도. 그런데 이 책은 제목을 보고 꼭 읽어봐야겠다는 생각이 들었던 책이였다. 『평일도 인생이니까.』 그렇다. 평일도 인생이다. 그런데 그것보다 더 내 눈길을 사로잡았던건 그 앞에 붙은 단서때문이였다.

'주말만 기다리지 않는 삶을 위해.'

작가님이 그러했듯 나도 버스 안에서, 지하철 안에

리뷰제목

평소의 나는 에세이를 즐겨읽는 편이 아니다. 그저 기분전환의 개념으로 찾아보는 정도. 그런데 이 책은 제목을 보고 꼭 읽어봐야겠다는 생각이 들었던 책이였다. 『평일도 인생이니까.』 그렇다. 평일도 인생이다. 그런데 그것보다 더 내 눈길을 사로잡았던건 그 앞에 붙은 단서때문이였다.

'주말만 기다리지 않는 삶을 위해.'

작가님이 그러했듯 나도 버스 안에서, 지하철 안에서, 꽉 막힌 도로위에서 보내는 시간을 힘들어한다. 그리고 흔히 그런시간을 "버렸다"고 표현한다. 그런 시간이 길면 길어질수록 내 사고의 흐름은 '이 시간이면 OO을 더 할 수 있는데' 라는 방향으로 흘러간다. 그건 이런 시간들이 쓸데없이 허비 된다고 생각하기 때문이다. 이러한 과정도 내 시간의 일부인데 도착만을 생각하니 그 외의 시간은 '아무것도 아닌' 시간으로 치부되는것이다.

그런데 평일은 그것보다 더 처우가 좋지못하다. 그저 주말이 오는걸 방해하는 벌칙 같은 시간으로 간주되니까. 평일도 인생이라는 말대로라면 나는 월화수목금이라는 내 인생의 시간을 버린다고 표현하며 지우고 살아오고 있었다. 그렇게 생각하니까 정신이 번쩍들었다. 그 속에 포함된 내 소소한 행복의 시간까지 잊혀지고 버려졌다는걸 깨달았기 때문이다.

물론 삶에는 그냥 흘러가는 시간도 있다. 기다리거나 견뎌야 하는 시간도 있다. 중요한 것은 그게 결코 버리는 시간이 아니라는 것을 깨닫는 일이다. (p. 97)

평일이라는 이유 하나로 스트레스만 받지말고, 그 속에서 즐길수 있는 일을 하나씩 해보는것도 하나의 방안이 되지 않을까? 예를 들어, 매일 나가는 점심 산책을 내일은 또 어떤 코스로 나가볼까 하는 고민도 해보고, 내일은 어디 아메리카노를 마셔보지 등등 내일을 기대하게 만드는 일은 생각보다 많다. 그리고 이런 일들은 내가 꽤나 좋아하는 일들이다.

어떻게 버틸지 고민할게 아니라 내일은 뭘 해보지. 라고 바꿔 생각하기로 하니까 내일 점심 산책이 평소보다 더 기다려지니 이만하면 괜찮지 않나.

당장 내일부터의 평일을 대하는 내 마음가짐에 드라마틱한 변화가 찾아오지는 않겠지만 적어도 그 시간을 이제 내 인생에서 빨리 지나갔으면 하는 아무것도 아닌 존재로 치부하지 않기로 결심한것만으로 큰 의미를 두고자한다.

위로가 되어주는 책이다.최고가 아니어도그저 오늘 내가 할 일을 하면 그걸로 되었다고 내 어깨를 토닥여주는 ?? 책내 친구들에게 선물하고 싶어 또 주문했다최고만 쳐주는 세상에묵묵히 자신의 일을 공부를 하는 모든 소중한 분들께 위로가 되어줄 것이다.먹먹함이 오래 남아서 천천히 음미하고 싶은 책이다 대단한 성취를 좇거나 끊임없이 남과 비교하지 않아도나와의 약속을 하고 조

리뷰제목

위로가 되어주는 책이다.

최고가 아니어도

그저 오늘 내가 할 일을 하면 그걸로 되었다고 내 어깨를 토닥여주는 ?? 책

내 친구들에게 선물하고 싶어 또 주문했다

최고만 쳐주는 세상에

묵묵히 자신의 일을 공부를 하는 모든 소중한 분들께 위로가 되어줄 것이다.

먹먹함이 오래 남아서 천천히 음미하고 싶은 책이다

대단한 성취를 좇거나 끊임없이 남과 비교하지 않아도

나와의 약속을 하고 조용히 그 약속을 지키는것의 가치에 대해 알려주는 작가님 고맙습니다

최고가 아니어도

그저 오늘 내가 할 일을 하면 그걸로 되었다고 내 어깨를 토닥여주는 ?? 책

내 친구들에게 선물하고 싶어 또 주문했다

최고만 쳐주는 세상에

묵묵히 자신의 일을 공부를 하는 모든 소중한 분들께 위로가 되어줄 것이다.

먹먹함이 오래 남아서 천천히 음미하고 싶은 책이다

대단한 성취를 좇거나 끊임없이 남과 비교하지 않아도

나와의 약속을 하고 조용히 그 약속을 지키는것의 가치에 대해 알려주는 작가님 고맙습니다

거의 모든 직장인들은 그럴꺼라고 생각한다.

평일 과 주말으로 구분지어 일을 할때면 퇴근하고 싶다.. 언제 주말이 될까? 라고

매일 집,회사 반복하며 생활하며 주말만 바라보고 사니 한달, 일년이 빠르게 지나간다.

지쳐있을때 '평일도 인생이니까' 책을 발견했다.

여러 내용들 중에 가장 기억에 남는건 5년 다이어리 였다.

작가의 작심삼일 은 동지애를 느끼게 했으며,다이어리를

리뷰제목

거의 모든 직장인들은 그럴꺼라고 생각한다.

평일 과 주말으로 구분지어 일을 할때면 퇴근하고 싶다.. 언제 주말이 될까? 라고

매일 집,회사 반복하며 생활하며 주말만 바라보고 사니 한달, 일년이 빠르게 지나간다.

지쳐있을때 '평일도 인생이니까' 책을 발견했다.

여러 내용들 중에 가장 기억에 남는건 5년 다이어리 였다.

작가의 작심삼일 은 동지애를 느끼게 했으며,다이어리를 쓰기위해 가장 잘 보이는곳에 '일기는 쓰고 하니?'라는 문장을 포스트잇에 붙였다. 그렇게 1년을 마무리하고 보니 그 뒤는 작년의 나의 하루와 비교하며 쓰는 재미가 쏠쏠했다는 말에 나도 실천하고 싶어지는 장면이었다.

하루하루 같은 날은 없다는걸 소중하다는걸 일 깨워주는 책이다.

다이어리 쓰고 싶어지는 마음을 심어주는 책, <기록하기로 했습니다>의 김신지 작가님의 이전작을 우연히 퍼블리에서 요약본으로 읽다 마음이 끌려서 주말에 완독했다. 사실 나에게 해주고 싶었던 이야기였던 것 같다. 평일도 인생이니까. 퍼블리에서는 일하는 마음에 대한 요약본이 좀 더 강했다면 이 책에서는 이사 이야기, 가족 이야기, 일하는 마음 등등 다양한 작가님의 한 시절이

리뷰제목

다이어리 쓰고 싶어지는 마음을 심어주는 책, <기록하기로 했습니다>의 김신지 작가님의 이전작을 우연히 퍼블리에서 요약본으로 읽다 마음이 끌려서 주말에 완독했다.

사실 나에게 해주고 싶었던 이야기였던 것 같다. 평일도 인생이니까. 퍼블리에서는 일하는 마음에 대한 요약본이 좀 더 강했다면 이 책에서는 이사 이야기, 가족 이야기, 일하는 마음 등등 다양한 작가님의 한 시절이 담겨 있다. 그리고 문체가 기록- 보다 좀 더 건조하고 살짝 우울한 느낌도 있었다. 그래서였을까, 자꾸만 나의 까맣게 숨겨둔 우울들이 떠올랐던 것은. 20대의 이야기를 읽으며 지금도 절때 꺼내보지 않는 나의 대학시절을 잠시 떠올려 보기도 하고. 번아웃이 너무 힘들어, 도망쳐야한다 라고 생각해 떠났던 첫 직장도 떠오르고. 전 집과 새로운 집으로 넘어가는 시기의 글을 읽으면서는 지금은 떠나온 나의 신혼집에서의 2년이 떠오르면서 참 좋았지, 싶기도 했다. 삶의 희노애락을 작가님과 함께 잠깐 잠깐 들여다본 것 같은 기분.

읽다보니, 자꾸만 가까운 언니의 속 이야기를 들어본 것 같다. 일기를 좋아하는 것도, 평일도 나의 삶이라고 이야기하는 것도, 자꾸만 닮고 싶고 닮은 것 같기도 한 작가님. 언니라도 불러도 될까요?

사실 나에게 해주고 싶었던 이야기였던 것 같다. 평일도 인생이니까. 퍼블리에서는 일하는 마음에 대한 요약본이 좀 더 강했다면 이 책에서는 이사 이야기, 가족 이야기, 일하는 마음 등등 다양한 작가님의 한 시절이 담겨 있다. 그리고 문체가 기록- 보다 좀 더 건조하고 살짝 우울한 느낌도 있었다. 그래서였을까, 자꾸만 나의 까맣게 숨겨둔 우울들이 떠올랐던 것은. 20대의 이야기를 읽으며 지금도 절때 꺼내보지 않는 나의 대학시절을 잠시 떠올려 보기도 하고. 번아웃이 너무 힘들어, 도망쳐야한다 라고 생각해 떠났던 첫 직장도 떠오르고. 전 집과 새로운 집으로 넘어가는 시기의 글을 읽으면서는 지금은 떠나온 나의 신혼집에서의 2년이 떠오르면서 참 좋았지, 싶기도 했다. 삶의 희노애락을 작가님과 함께 잠깐 잠깐 들여다본 것 같은 기분.

읽다보니, 자꾸만 가까운 언니의 속 이야기를 들어본 것 같다. 일기를 좋아하는 것도, 평일도 나의 삶이라고 이야기하는 것도, 자꾸만 닮고 싶고 닮은 것 같기도 한 작가님. 언니라도 불러도 될까요?

제목에 이끌려서 읽게 된 책이다. 교대 근무를 하게 되면서 남들과 다른 패턴의 삶을 살게 되었다. 대부분의 직장인이 평일 출근, 주말 휴식이라면 난 그 반대. 주말에는 항상 일하는 날이 껴 있었다. 혼자 평일을 잘 보낼 줄 몰랐고 남친이 쉬는 주말이 나도 진정한 휴일이었다. 언젠가부터 버려지는 평일들이 너무 아쉽기 시작했고 나도 남들과 같은 패턴으로 근무하고 싶은 마음에 이

리뷰제목

제목에 이끌려서 읽게 된 책이다. 교대 근무를 하게 되면서 남들과 다른 패턴의 삶을 살게 되었다. 대부분의 직장인이 평일 출근, 주말 휴식이라면 난 그 반대. 주말에는 항상 일하는 날이 껴 있었다. 혼자 평일을 잘 보낼 줄 몰랐고 남친이 쉬는 주말이 나도 진정한 휴일이었다. 언젠가부터 버려지는 평일들이 너무 아쉽기 시작했고 나도 남들과 같은 패턴으로 근무하고 싶은 마음에 이직에 대한 욕구가 스멀스멀 올라오고 있었다. 그러다 인스타그램에 해외에서 일하는 대학 선배가 이 책을 읽고 있는 사진을 보고 제목에 이끌려 바로 서점에 가서 사게 된 책이다. 결국 책을 읽어보니 책의 제목이 내가 생각하는 물음에 살짝 비껴간 질문이었고 원하는 답도 없었지만 괜찮은 다른 에세이 글들이 많았고 결과적으로 나에게 참 소중한 책이 되었다.

뭐 살짝 뻔한 얘기도 있었지만 그걸 떠나 요즘 고민인 부분을 “김신지” 이 사람의 이야기를 듣고 공감하며 깨달음을 얻을 수 있음에 감사하다.

190p [이런 건 나도 만들겠다고? 그건 네 생각이고]

우리는 남들의 꿈을 쉽게 평가하는 경향이 있다. 아니 쉽게 평가 절하하는 꿈이 있다. 나 역시 제때 맞춰 취업하고 자기 살길 자기가 알아서 챙기는 스타일의 사람이었다. 그리고 대부분 또래 동기들도 어느 순간(여자 나이 26세 정도면)부터 꿈과 이상보다 현실과 타협하며 현실에서 인정받고 살아 남을 수 있는 노선을 타기 시작한다. 그리고 그에 벗어난 가수, 연예인, 작가 등을 하겠다고 28, 29... 34까지 아직 노력 또는 자기 꿈을 좇고 있는 사람들을 보면 한숨부터 나오게 된다. 특히 그 사람이 자기 가족이라면. 왜 우리가 생각했을 땐 쉬운 길(남들처럼 하는 취업)을 놔두고 그렇게 본인이 힘든 길을 멀게 돌고 돌아 가는지 그냥 마음이 아플 뿐이었다. 하지만 이런 집착과 욕심, 나의 바람을 상대에게 계속 투영하는 순간 상대는 마음의 문을 닫아 버린다는 걸 알았다. 난... 나의 동생이 마음의 문을 닫아버렸을 때 너무... 슬펐다. 내가 잘못해왔나? 난 동생을 위해서 챙긴다고 챙긴 건데. 동생은 나 때문에 상처를 받았구나.. 여태 나는 우리 가족이 화목한 줄로만 알았다. 하지만 동생은 마음 저 깊은 곳에서 밀어내며 성벽을 쌓고 있었던 것이다.

“그저 이 세상엔 두 부류의 사람, 하는 사람과 하지 않는 사람이 있을 뿐이다. 재능이 있다 없다 말하는 것은 쉽고, 그 정도로 안 될 거라 말하는 것도 너무 쉽다. 하지만 계속 하기란 어려운 일이다. 그 어려운 일을 하는 사람들이 있다.”-193p

“이제라도 정신 차리고 취직하라는 잔소리들 틈에서, 너 정도 하는 애들은 쌔고 쌨다는 가시 돋친 말들 속에서.....(생략)... 한 가지는 알 수 있었다. 그는 기어이 ‘하는’ 사람이라는 것을. 무언가를 ‘해내지 않았어도’ 여전히 또 꾸준히 하고 있는 사람이라는 것을.”-194p

동생에게 참으로 미안하다고 말하고 싶다. 너가 하고 싶은 것들을 함부로 말해서 정말 미안하다고. 정작 나 자신은 그렇게 할 용기도 그렇게 지속할 용기도 없으면서 말을 참 함부로 내뱉었다는 생각이 들 때마다 마음이 저 깊은 곳에서 울컥해진다는 걸... 너무 사랑한다는 이유로 널 상처 받게 해서 정말 미안하다고.

너는 참 멋진 아이야. 항상 그랬고 지금도 그래. 나한텐 참 자랑스런 동생이야.