이 도서의 시리즈 내서재에 모두 추가

이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

저자소개 (5명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (21건) 회원리뷰 이동

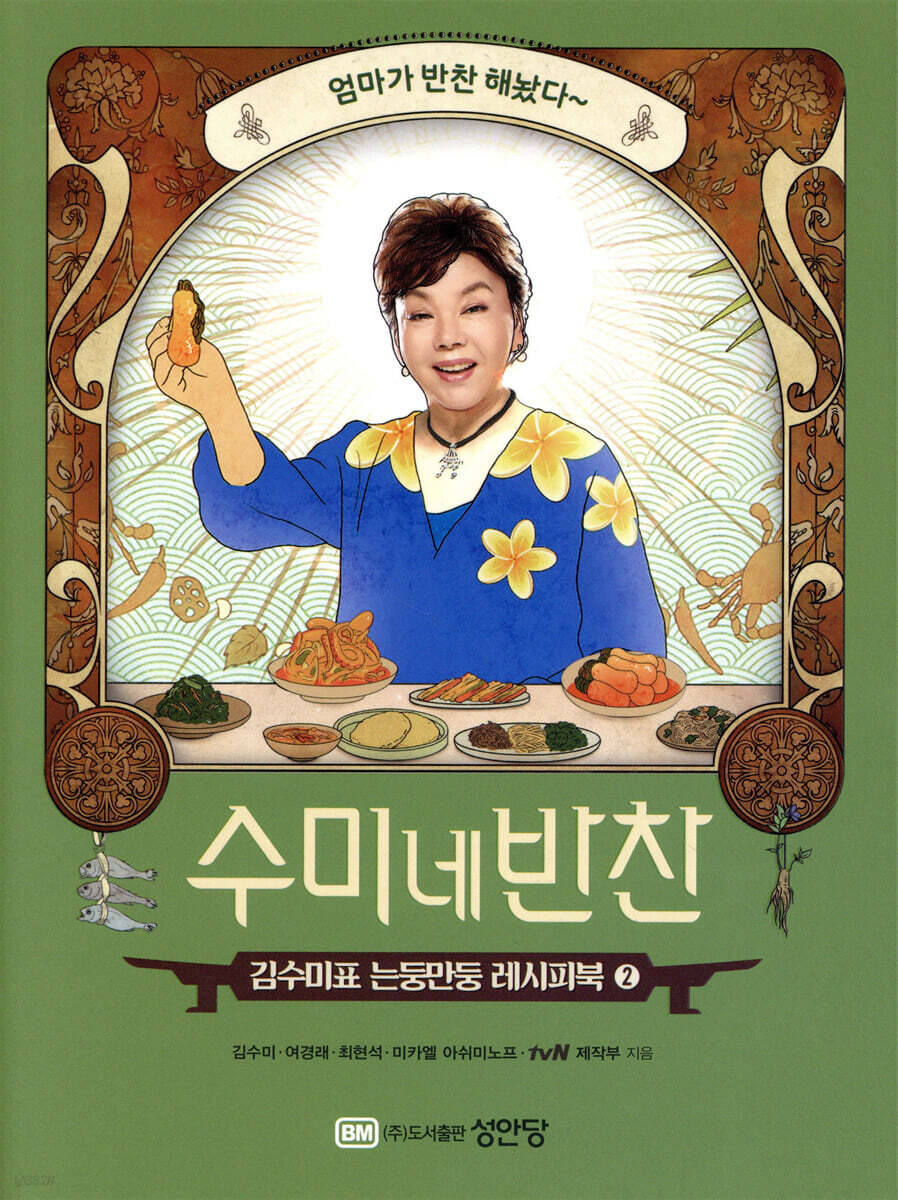

수미네반찬:김수미 표 는둥만둥 레시피북2최근 종종 챙겨보는 프로그램 중의 하나가tvN에서 방영되는 <수미네반찬>인데요방송의 인기에 힘입어 (1)편은 이미 출간됐고이번에 나온 (2)편은 ‘김수미 표 는둥만둥 레시피북2’라는 부제목으로출간되었습니다.어느새 아이 둘을 키우며 40에 가까운 나이에 놓여있는데집밥의 중요성은 해가 갈수록 많이 느끼고 있는데요요리를 그다지 즐기는

리뷰제목

수미네반찬:김수미 표 는둥만둥 레시피북2

최근 종종 챙겨보는 프로그램 중의 하나가

tvN에서 방영되는 <수미네반찬>인데요

방송의 인기에 힘입어

(1)편은 이미 출간됐고

이번에 나온 (2)편은

‘김수미 표 는둥만둥 레시피북2’라는 부제목으로

출간되었습니다.

어느새 아이 둘을 키우며

40에 가까운 나이에 놓여있는데

집밥의 중요성은 해가 갈수록 많이 느끼고 있는데요

요리를 그다지 즐기는 성향이 아니라

동기부여가 필요하던 시점에

《수미네 반찬》을 만나게 됐습니다.

방송에서 수미쌤의 계량방식은

요리초보자가 따라하기에는

결코 쉬운 방식은 아니에요.

1큰술이라고 하시고는

1큰술이라고는 도저히 보기 힘들 정도로

넘치도록 계량하시고,

‘나는 색깔 보고 양념해’라던지 등으로

눈대중으로 하는 계량법이 많거든요.

요리 초보자에게는 고개를 갸우뚱하게 하는

수미쌤의 요리방식이 그리 낯설지만은 않은 것이

친정 어머니가 바로 이렇게 요리를 하시기 때문이에요.

(저뿐만 아니라 이렇게 대부분의

우리네 어머님들이 요리하시리라 짐작해봅니다.^^)

밥만 겨우 지을 줄 알다가 덜컥 결혼을 했는데,

신혼 초 무작정 김치 재료를 사다놓고

비법을 알고자 친정에 전화를 하니

“양념은 얼마나 넣어요?” 라는 저의 질문에

“고춧가루는 시뻘개질 때까지 뿌리면 돼”

“커피잔만큼” “그만치 넣으면 돼”식으로

계량법을 알려주시는 바람에

이게 무슨 소린가....싶어

전화기 붙든채 질문이 꼬리에 꼬리를 물다가

멘붕이 왔었던 일도 새록새록 떠오릅니다. ^^

그래도 책에서는 요리하기에 어렵지 않게

정리가 되어서 나와있어서

초보자분들이 보시기에도

그렇게 어렵다고 느끼진 않으실 거에요.

다양한 메뉴를 알찬 정보와 함께 전달하고 있어서

재미있게 방송을 시청중이었는데요

책으로는 어떻게 편집되고 구성되었을까?

굉장히 궁금했는데

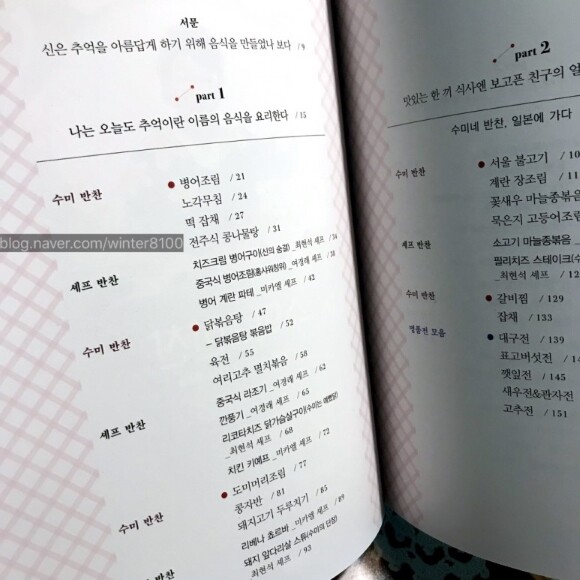

방송처럼 수미쌤이 알려주는

메인 메뉴를 중심으로 소개가 됩니다.

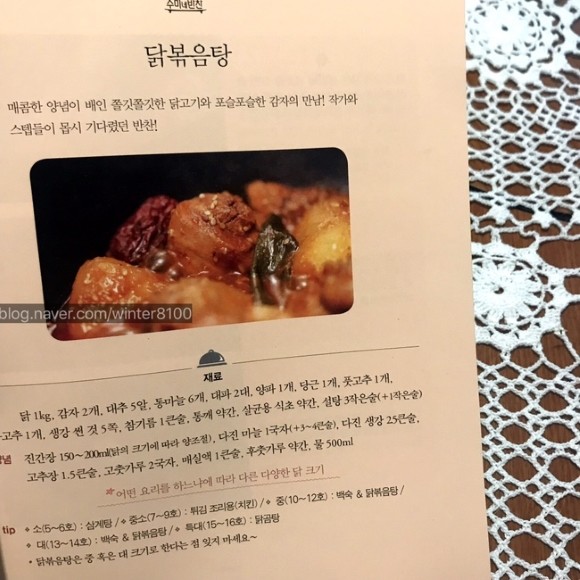

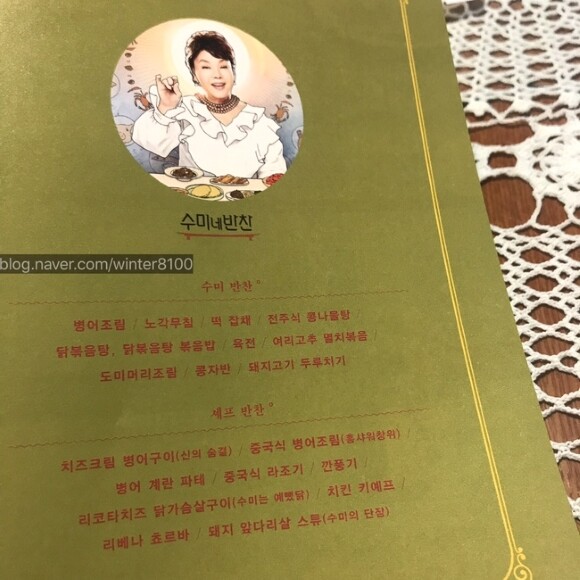

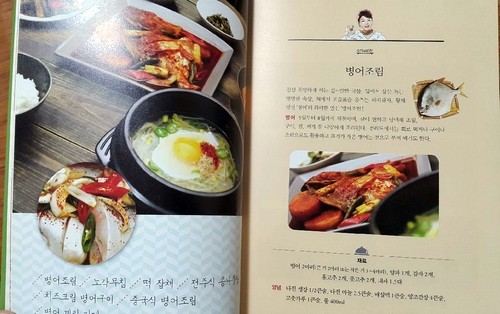

병어조림/닭볶음탕/서울 불고기/갈비찜 등

어느 집에서나 한 번쯤은 해 봤을 법한

친근한 메뉴가 수미쌤 만의 스타일로 소개가 되었어요.

책에 사용된 요리과정을 보여주는 이미지들이

방송장면을 그대로 캡쳐해서 사용해서

화질이 좀 떨어진다는 아쉬움이 느껴질 수도 있지만

방송을 보고 나서 책을 본 입장이라 그런지

그런 편집스타일이

방송분이 연상이 되서 재미있게 느껴지긴 했습니다.

방송을 보신 분들은 아시겠지만

수미쌤의 요리를 유명한 쉐프3분(여경래/최현석 /

미카엘 쉐프)이 즉석에서 따라해요.

자신의 전공분야가 아닌 까닭에

중간중간 허둥지둥하는 모습을 보이는

실력있는 쉐프들의 모습에 웃음이 나기도 하지만,

수미쌤이 주메뉴에 사용한 식재료를 가지고

자신의 전공분야를 살려 선보이는 요리하는 모습은

이내 감탄이 나오기도 하죠.

또한 이 세 명의 쉐프들이 방송에서 선보였던

요리 레시피들도 이 책 한 권에 같이 실려 있습니다.

방송 사이사이 소개되는 밥반찬들도

따라해보고 싶은 것들이 많았는데요

그 중에서 방송11화에 소개된

<여리고추 멸치볶음>을 바로 해봤습니다.

여리고추는 저는 사실 방송을 통해 처음 알게 됐어요.

당장 구하기가 어려워서

꽈리고추로 대체해서 후딱 만들었는데요

갖은 야채랑 같이 비벼 먹으니

입맛 돋우는 데 괜찮았어요.

방송과 책을 통해 다시 한 번

요리의욕을 불태워준 수미네반찬에 감사함을 느끼며

오늘 리뷰는 여기서 이만 줄입니다. :)

- 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다. -

1편에 이어 2편도 변함없는 엄마의 밥상이었다. 음식으로 전하는 사랑과 감동은 여전했다. 방송을 볼 때도 그랬지만, 재방송을 보듯 복습을 하듯 책으로 다시 만나는 수미네 반찬은 침이 고이게 한다. 갓 지은 밥에 얹은 병어조림 한 조각, 손으로 휘적휘적 무쳐 만들어놓은 잡채 한 젓가락, 하얗고 고급스럽게 지져진 대구전, 한 그릇 이상 먹게 해서 과식하게 되는 묵은지 고등어조림,

리뷰제목

1편에 이어 2편도 변함없는 엄마의 밥상이었다. 음식으로 전하는 사랑과 감동은 여전했다. 방송을 볼 때도 그랬지만, 재방송을 보듯 복습을 하듯 책으로 다시 만나는 수미네 반찬은 침이 고이게 한다. 갓 지은 밥에 얹은 병어조림 한 조각, 손으로 휘적휘적 무쳐 만들어놓은 잡채 한 젓가락, 하얗고 고급스럽게 지져진 대구전, 한 그릇 이상 먹게 해서 과식하게 되는 묵은지 고등어조림, 밑반찬으로 익숙한 계란 장조림, 매콤한 양념이 막걸리 한잔 부르는 더덕구이, 밥에 얹어 먹으면 한 그릇 뚝딱하게 되는 오징어볶음... 말하자면 끝이 없는 메뉴에 이 밤에 다시 한 끼 시작하고 싶어진다.

수미네 반찬의 장점은 레시피가 간단하다는 거다. 일단 재료만 준비해놓으면 레시피대로 따라가기만 하면 된다. 사실 해본 사람은 알겠지만, 기존의 요리책에 나온 레시피 그대로 용량을 따라서 하면 좀 싱거운 듯한 맛이 날 때가 많다. 그래서 주변 사람들과 얘기할 때마다 요리책의 레시피는 시험용이고, 밥상에 올릴 메뉴는 그보다 조금 더 간을 맞춰야 한다고 했다. 유별나게 짜게 먹는 식성이 아니어도, 우리네 입맛은 수미 쌤처럼 '요만치~'의 용량인 거다. 각자의 입맛에 맞는 용량으로 재료를 넣어야 결국 맛있는 음식이 된다는 것. 아마 기본적인 방식을 제공하는 게 목적인 듯하다. 엄마가 해주시는 걸 먹어보기는 했는데, 어느 유명 식당에서 맛있다고 감탄하기는 했는데, 내 손으로는 도저히 시도조차 하기 무서울 때. 그때 누가 문을 확 열어주면 덤벼볼 것 같은데. 그럴 때 요리의 문을 열어주는 지침서로 활용하기 좋다.

더군다나 그 요리가 그냥 요리가 아니다. 우리가 맛보고 싶은 건 요리 그 이상의 음식이다. 시간과 기억 속에 머물러 있는 음식들, 나 혼자가 아니라 자꾸 나눠주고 싶은 마음들, 모여서 함께 먹을 때 더 맛있어서 좋았던 시간들 말이다. 수미네 반찬이 전하고 싶은 것도 그런 맛이다. 어렵지 않게 하는 음식으로 우리네 정서를 더욱 돈독하게 하는 것. 반찬 한두 가지로 밥상을 풍성하게 했던 기억을 소환하게 하는 것이다. 그 음식들로 행복했던 우리의 기억을 끊임없이 이어가게 하려는 의무를 지닌 사람처럼, 수미네 반찬이 가진 온도 그대로 전달한다.

수미 쌤이 선보이는 음식들에 이어지는 셰프들의 특별식(?)은 또 하나의 별미다. 이미 아는 음식도 있겠지만, 대부분 그날그날 수미 쌤이 가져온 재료로 새롭게 탄생하는 요리들이다. 다른 데서는 보기 힘든 메뉴, 어떤 맛이 날까 궁금해하면서 요리 과정을 지켜보게 하는 재미, 결국 감탄하면서 보게 하는 완성작. 방송하는 거의 한 시간이 완벽하게 흘러가는 듯하다. 아마 방송만으로 끝났다면 아쉬웠을 시청자의 마음을 알아차리고, 이렇게 계속 레시피가 책으로 나와 주니 반갑다. 옆에 두고 계속 들춰보게 하는 마력이 있다. 물론 보기만 하는 게 아니라 직접 만들어서 눈앞에서 확인하는 즐거움도 빼놓지 않는다. 이상하게도 이 책 보면 계속 직접 만들어보고 싶어지게 한다. 똥손을 금손으로 만들어줄 준비가 된 책.

그냥 음식이 아니라, 엄마의 손맛으로 사랑과 위로가 되는 따뜻한 밥 한 그릇이 저절로 가슴에 채워지는 순간을 계속 즐기게 해주는 책이다. 그리움이라고 부르는 모든 것들을 채울 수 있는 음식들을 하나씩 직접 만들어가는 재미가 있다. 평범한 저녁 밥상에서부터, 소중한 사람들 초대해서 맛보여주고 싶은 음식들, 자라던 시간의 기억을 부르고 싶은 메뉴까지 이 한권으로 꽉 채울 수 있다. 곧 다음 책도 나온다고 하니 이번에는 또 어떤 메뉴로 책 한권을 꽉 채울지 기대된다.

* 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.

요즘 수미네반찬에 나온 레시피 한번 안 따라 해본 주부들이 있을까요?저도 정말 자주 보고 가끔 따라 만들기도 하는데 방송에 나온 요리들을 책으로 묶어주니 너무 좋아요.김수미님의 입맛과 손맛 가득 깃든 요리를 집에서 쉽게 따라 할 수 있는 레시피북이에요.다른 요리책처럼 요리 하나의 레시피를 차곡차곡 담은 게 아니라수미 반찬, 셰프 반찬 따로 방송을 보는듯한 구성으로 따라

리뷰제목

요즘 수미네반찬에 나온 레시피 한번 안 따라 해본 주부들이 있을까요?

저도 정말 자주 보고 가끔 따라 만들기도 하는데 방송에 나온 요리들을 책으로 묶어주니 너무 좋아요.

김수미님의 입맛과 손맛 가득 깃든 요리를 집에서 쉽게 따라 할 수 있는 레시피북이에요.

다른 요리책처럼 요리 하나의 레시피를 차곡차곡 담은 게 아니라

수미 반찬, 셰프 반찬 따로 방송을 보는듯한 구성으로 따라갈 수 있게 되어 있어요.

근데 재료별 레시피를 찾아볼 수 있는 인덱스가 없어서 살짝 불편하긴 해요.

제가 육아 중이라 아이랑 같이 먹을 수 있는 레시피 위주로 살펴봤는데

맵지 않은 반찬은 생각보다 많이 없어서 좀 아쉽네요.

나중에 방송에서 어린이 반찬 특집 한번 해주시면 안 될까요?

요리 순서는 방송보다 친절하게 잘 나와 있어요. 계량 법에 맞춰서 따라 하기 쉬워요.

사과가 좋아하는 계란장조림이랑 잡채 레시피도 있어서 다음에 따라 해봐야겠어요.

[도서] 수미네 반찬 2

김수미,여경래,최현석,미카엘 공저

성안당 | 2019년 04월 10일

요리를 잘 하지는 못하지만 수미네 반찬 요리책이 유명하길래 샀다.

엄마한테도 선물했는데 만족하셨다.

편집이나 구성도 깔끔하고 레시피가 읽기 좋게 되어있어서 더욱 좋은 요리책이라고 생각하고

소장가치가 있다고 생각한다.

리뷰제목

| [도서] 수미네 반찬 2 | |

|

김수미,여경래,최현석,미카엘 공저

요리를 잘 하지는 못하지만 수미네 반찬 요리책이 유명하길래 샀다. 엄마한테도 선물했는데 만족하셨다. 편집이나 구성도 깔끔하고 레시피가 읽기 좋게 되어있어서 더욱 좋은 요리책이라고 생각하고 소장가치가 있다고 생각한다. |

음식의 종류가 좀 더 다양했으면 좋겠고............뭔가 손쉬운 재료가 많았으면 좋겠어요...그래도 보면서 방송을 떠올릴 수 있어서 좋았네요. 방송 캡쳐만 되어있으면 좀 그런데 따로 정리된 부분이 있어서 다행입니다. 또 다음 권 내주셨으면 좋겠네요.. 그 때 또 사도록 할게요. 약간 비슷한 류의 음식이 이번 권수에 많았던듯.. 잘봤어요.. 감사해요.

리뷰제목

음식의 종류가 좀 더 다양했으면 좋겠고............

뭔가 손쉬운 재료가 많았으면 좋겠어요...

그래도 보면서 방송을 떠올릴 수 있어서 좋았네요. 방송 캡쳐만 되어있으면 좀 그런데 따로 정리된 부분이 있어서 다행입니다. 또 다음 권 내주셨으면 좋겠네요.. 그 때 또 사도록 할게요. 약간 비슷한 류의 음식이 이번 권수에 많았던듯.. 잘봤어요.. 감사해요.