이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

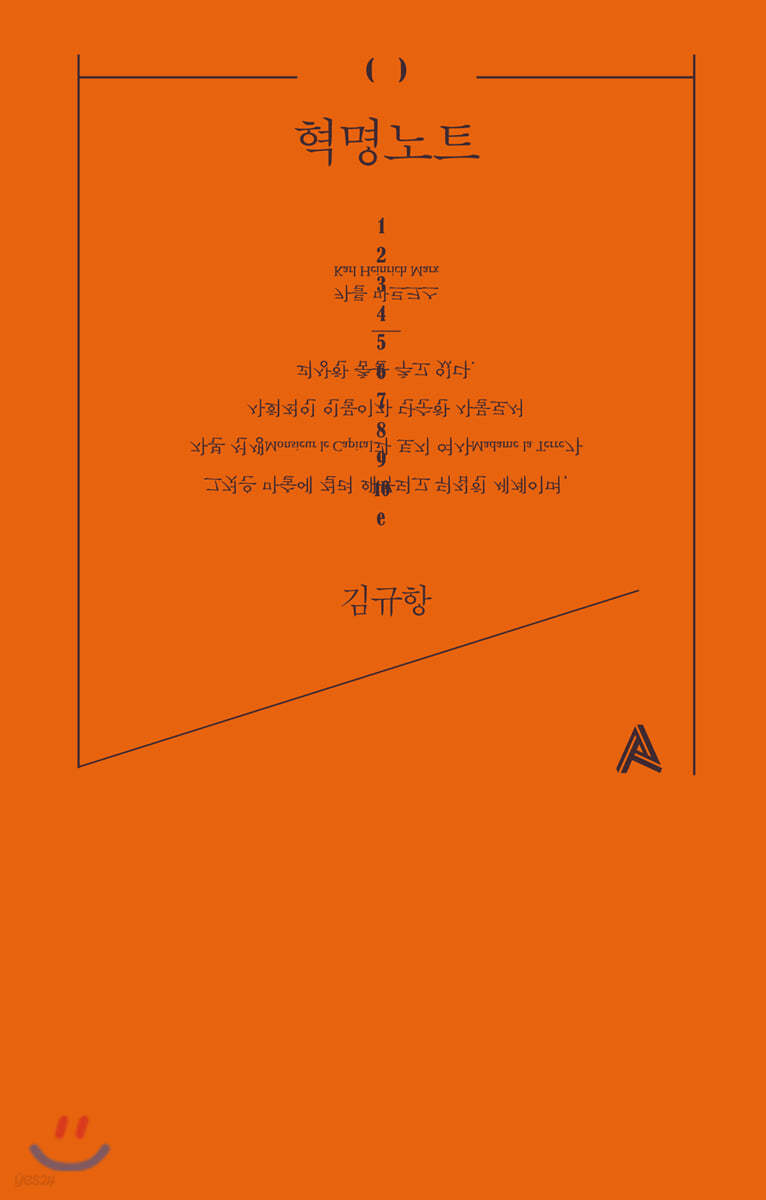

목차 목차 보이기/감추기

저자소개 (1명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (4건) 회원리뷰 이동

'세상을 너무 계급적으로 본다' '계급은 철 지난 개념이다' 같은 흔한 말들은 계급이 마치 세상을 보는 한 방식인 것처럼 느끼게 한다. 그러나 계급은 방식이 아니라 사실의 문제다. 계급의식은 그 사실을 사실대로 인식하는 것이다. 지배계급은 어릴 적부터 투철한 계급의식을 형성한다. 계급의식 없는 지배계급 같은 건 없다. 계급의식 없는 피지배계급이 있을 뿐이다.

생존을 위

리뷰제목

'세상을 너무 계급적으로 본다' '계급은 철 지난 개념이다' 같은 흔한 말들은 계급이 마치 세상을 보는 한 방식인 것처럼 느끼게 한다. 그러나 계급은 방식이 아니라 사실의 문제다. 계급의식은 그 사실을 사실대로 인식하는 것이다. 지배계급은 어릴 적부터 투철한 계급의식을 형성한다. 계급의식 없는 지배계급 같은 건 없다. 계급의식 없는 피지배계급이 있을 뿐이다.

생존을 위협하는 빈곤, 자연이나 다른 동물과 관계에서 극단적 위험과 불안정성이 지속하는 원시사회엔 계급이 없었다. 포로가 생겨도 노예로 삼을 수 없었다. 제 생존에 필요한 정도밖에 생산하지 못하는데 적과 함께 살 순 없는 노릇이다. 농업이 생겨나고 인간의 노동생산력이 제 생존을 위해 필요한 수준보다 높아져 잉여 생산물이 생겨나자, 즉 계급이 만들어질 조건이 마련되자 계급이 생겨났다.

(11쪽)

책 제목으로 이미 파악이 되겠지만, 더욱 더 확실하게 하기 위해 첫 장을 인용해 보았다. 아직도 우리 사회는 자본, 노동, 자본가, 노동자, 민중, 노동당, 변혁, 혁명, 사회주의, 마르크스, 북한, 나아가 빨갱이까지 이러한 단어를 꺼린다는 데 안타까울 뿐이다. 생각과 사상의 자유는 너도나도 나서서 떠들지만, 가두리는 여전한 것 같다. 이런 말을 꺼내면 급기야 체제전복으로 이어지는가? 이제는 이렇게까지 가는 사회는 아니지 싶다.

또 표현하지만, 뼛속까지 좌파, 아니 사회주의자이자 비평가, 교육운동가인 김규항이 혁명이라는 이름으로 프리노트처럼 단락단락 한 문장씩 엮은 책이다. 어찌 보면 마르크스의 자본론을 기초한 생각이겠다. 본 생각의 문장은 노트의 왼쪽에 있고 그 문장의 부연 설명으로 주석을 오른쪽에 담았지만, 주석이 또 하나의 프리노트가 되는 셈이여서 놓칠 수가 없다. 요즘처럼 한해 한해가 더욱 인간이 소외되는 인간 주변화(얼마전 또 쿠팡물류센터에서 야간 분류노동자가 사망했다) 시대에 더욱더 많은 것을 느끼게 되는 문장들이다.

이러한 저자의 생각에 동의는 하지만 그렇다고 저자가 말하는 혁명이란 것이 금새 되리란 만무할 것이다. 그래도 사회의 발전 방향의 진리로 볼 때 언젠가는 이런 사회가 올 것이다. 이상사회는 이상이 아니다. 이상사회는 마땅히 그래야 하는 사회이며, 이상주의는 마땅히 그래야 하는 현실을 좇는 것이다. 개인적소유를 바탕으로한 공유사회. 인간이 태어나 '교육받기 전'까지 집이나 땅이 사적으로 소유되어 있다고 상상하지 못한다는 사실, 필요에 따라 분배되고 있다고 생각한다는 것은, 사실 공유가 가장 자연스러운 소유 형태일 것이다. 이것이 진리이다. 혁명은 무너트리고 새로운 것을 건설하는 것으로 이해 되어서는 안된다. 혁명은 건설이자 이행이다. 생활에서의 이행. 내 안에 새로운 사회는 있는가?

이 노트의 소리는 김규항의 소리도, 나의 소리도 아니라 바로 우리 모두의 소리가 될 것이다. 김규항은 하나의 사운드아트 작품에서 이 소리의 단서를 찾으면서 책을 마친다. 녹음한 텍스트를 재생하고 다시 녹음하고 재생하고..... 수십번 반복하면 관객과의 경계도 텍스트와 형체도 점점 사라지고 공진주파수만 남게 된다. 공간의 소리. 동하면 들어보길.

《나는 방에 앉아 있다. Im sitting in a room》출처 유투버 https://youtu.be/zjiX4oc8e2U

숲노래 책읽기책으로 삶읽기 607 - 낡은말로는 갈아엎지 못한다《혁명노트》 김규항 알마 2020.2.1.최근 부르주아 경제학은 아예 ‘가치’는 빼고 ‘가격’만 말한다. 가치는 굳이 말할 필요가 없다는 태도다. (26쪽)자본주의가 해결 불가능한 자기모순들을 방어하는 방법은 ‘사회화’다. 부의 사유화를 통해 만들어진 자본주의는 제 본디 모습을 부정하는 요소들을 도입하여 제 모순을

리뷰제목

숲노래 책읽기

책으로 삶읽기 607 - 낡은말로는 갈아엎지 못한다

《혁명노트》

김규항

알마

2020.2.1.

최근 부르주아 경제학은 아예 ‘가치’는 빼고 ‘가격’만 말한다. 가치는 굳이 말할 필요가 없다는 태도다. (26쪽)

자본주의가 해결 불가능한 자기모순들을 방어하는 방법은 ‘사회화’다. 부의 사유화를 통해 만들어진 자본주의는 제 본디 모습을 부정하는 요소들을 도입하여 제 모순을 해결하였다. (60쪽)

현대의 고급 노예들도 마찬가지다. 임금과 사회적 지위가 높을수록 자신이 다를 바 없는 임금 노예라는 사실을 잊는다. (76쪽)

세상이 거시적이기만 하다거나 미시적이기만 하다는 식의 생각은 정상 범주의 사람들에겐 가능하지 않다. 그런데 그게 가능한 사람들이 있다. 실제 현실의 삶을 살 일이 거의 없는, 언제나 책으로만 둘러싸여 ‘지식 과잉’ 상태로 살아가는 지식인들이다. (193쪽)

기존 정치 시스템이 무너지고 새로운 정치 시스템이 만들어질 때 ‘혁명이 성공했다’ 말한다. 그러나 그것은 비로소 ‘혁명의 시작’이다. 혁명은 인민이 ‘아래로부터 민주주의’를 유지하며, 엘리트와 관료를 견제하고 부리며, 자신을 포함하여 사회 전 분야의 제도와 관습들을 근본적으로 바꿔나가는 ‘자기해방’ 과정이다. (210쪽)

《혁명노트》(김규항, 알마, 2020)는 나온 지 얼마 안 되어 두벌을 찍었다고 한다. 김규항이라는 이름을 믿거나 따르거나 반기는 손길이 그만큼 있다는 뜻이라고 본다. 이녁은 새책을 선보이면서 〈중앙일보〉하고 만나보기를 했고, 이 만나보기는 매우 크게 실렸으며, 이녁은 〈중앙일보〉에 글을 꾸준히 싣기로 했다고도 한다.

‘자본주의’하고 ‘부르주아’를 그토록 날선 목소리로 까대는 글을 쓴 김규항이라면 〈중앙일보〉랑 만나보기를 할 뿐 아니라, 이곳에 글을 쓰는 까닭이나 뜻을 먼저 이녁 누리집에 밝힐 노릇 아닐까? ㅈㅈㄷ 가운데 〈중앙일보〉는 이제 부르주아도 자본주의도 아니기 때문인가. 이 신문은 그동안 걸어온 길을 뉘우치면서 참길을 걷겠다고 밝혔는가.

《혁명노트》를 읽는 내내 왼길은 언제나 오른길하고 만난다는 대목을 한결 새롭게 느꼈다. 왼길하고 오른길은 서로 다르면서 으레 으르렁거린다고 여기곤 하지만, 곰곰이 보면 왼길하고 오른길은 늘 만난다. 더 왼길일수록 더 오른길이랑 만나고, 더 오른길일수록 더 왼길하고 가깝더라. 《혁명노트》는 ‘부르주아 자본주의 말씨로 혁명을 노트’한 꾸러미이다.

우리는 ‘부르주아 자본주의’ 말씨로도 얼마든지 새판을 짜거나 새물결을 일으키거나 새바람을 일으킬 수 있다. ‘부르주아 자본주의’ 말씨이기에 이 썩어문드러진 나라를 갈아엎는 이야기를 못 펼 까닭이 없다. 그러나 우리가 한 손에는 낫이나 쟁기나 호미를 쥐고서, 다른 손에는 붓이며 종이를 쥔 일꾼이나 살림꾼이나 사랑꾼이라면, 이제는 달리 생각할 노릇이라고 여긴다.

새로 담근 술은 새 자루에 담아야 한다. 새로 끓이는 국은 새 그릇에 담아야지. 밥을 새로 지으려고 하는데 설거지조차 안 한 지저분한 솥에다가 짓는가? 새로 밥을 지어서 차리는데, 행주로 자리를 안 닦고 지저분한 수저랑 그릇을 올리는가? 새로 빨래하거나 마련한 옷을 입으려는데 몸을 안 씻고서 걸치는가? 온누리를 새롭게 가꾸고 싶은 꿈을 들려주려는 이야기라면, 이제는 우리 삶을 새롭게 바라보면서 여느 삶자리에서 수수하게 어린이하고 어깨동무하는 말씨를 새삼스레 배우고 가다듬어서 쓸 노릇이라고 본다. 더더구나 김규항은 《고래가 그랬어》라는 어린이잡지를 엮는 일꾼인걸. 어린이한테 ‘인문교양’이라는 말을 쓰지 말아라. 부르주아 자본주의 말씨 그대로 ‘인문교양’을 어린이한테 집어넣지 말아라. 어린이한테는 오직 ‘놀이살림·이야기소꿉’이면 된다.

돈길(자본주의)이 스스로 거스르는 길로 나아가면서 스스로 잘못을 풀어낸다면, 돈길이 아닌 삶길을 외치는 이들은 언제쯤 스스로 잘못을 풀거나 허울을 벗고서 새 모습이 되려는가? ‘녹색당·녹색평론·녹색연합’처럼 먹물붙이는 ‘녹색’이란 일본 한자말을 사랑한다. 이들 먹물붙이는 ‘풀빛’이라는 푸른 낱말은 도무지 안 쳐다본다. 이들은 ‘풀’을 먹으면서도 언제나 ‘채식’이나 ‘야채·채소’만 외칠 뿐이고, 요새는 ‘그린’이란 영어에 ‘워라벨’에 어지럽다.

《혁명노트》란 책에 적은 말이야말로 ‘먹물잔치(지식과잉)’이지 않은가. 얼어죽을 ‘미시적·거시적·정상 범주의 사람’ 같은 말은 싸그리 집어치우자. ‘실제 현실의 삶을 살 일’이란 뭔 소리인가? 제발 ‘삶말’을 쓰자. 살림하는 사람으로서 쓰는 ‘살림말’을 생각하자. ‘혁명 + 노트’란 먹물붙이 스스로 씻지 않고 털지 않고 거듭나지 않는 낡아빠진 일본 말씨 + 번역 말씨이다.

‘인민’이란 말을 사랑하는 김규항. 왜 ‘사람’이라고 말하지 않을까. ‘국민·시민·백성·민중·대중’ 모두 우스꽝스럽다. 그 어느 말도 사람들 사이에 없는 말이다. 그렇다. 우리는 ‘사람·사람들’이다. 사람을 사람이라 말하지 못하면서 갈아엎기(혁명)를 할 수 있을까? 갈아엎고 싶다면 괭이를 들라. 갈고 싶다면 호미를 쥐라. 괭이랑 호미하고 동떨어진 채 자가용 손잡이를 거머쥐기만 하는 그들은 왼쪽이든 오른쪽이든 똑같다. 자전거를 탈 적에도 더 천천히, 무엇보다 여느 때에 늘 두 다리로 마을을 차근차근 아이들 발걸음에 맞추어 거닐 때라야, 비로소 갈아엎든 갈든 바꾸든 고치든 하겠지.

일본 한자말이나 번역 말씨가 나쁘다고는 여기지 않으나, 우리말이 버젓이 있는데 우리말을 새롭게 배울 생각이 터럭만큼도 없이 일본 한자말하고 번역 말씨에만 물들거나 길든 채, 이 말씨를 곧이곧대로 붙잡는다면, 스스로 어떤 생각이 될까? 모름지기 ‘어른’이라면, 수수한 살림살이에서 어질거나 슬기로운 생각을 길어올려 마음에 새롭게 씨앗을 심는 길을 아이한테 보여주고 물려주는 사람이리라. 《혁명노트》에 담은 줄거리가 나쁘다고 여기지 않지만, 이 책도 다른 먹물붙이하고 매한가지로 먹물잔치이다. 이놈이나 저분이나 한통속 먹물판이다. 이이나 저치나 서울에 또아리를 틀고서 서울 떡고물에 매여서 산다. ㅅㄴㄹ

.

(1) 대한민국처럼 빨갱이 공포증이 심한 나라에서 '마르크스'를 언급하는 건 매우 위험한 일이라고 생각하기 쉽지만 실상은 그렇지 않다. 오늘날 대한민국에서 마르크스라는 이름을 아는 사람은 의외로 많지 않다. 사람들은 공산주의와 김일성-김정일-김정은 3대에 치를 떨며 종북주의자들을 심판하려 하지만 마르크스라는 이름 앞에서는 물음표를 떠올린다. 어디선가 이름은 많이 들어봤

리뷰제목

(1) 대한민국처럼 빨갱이 공포증이 심한 나라에서 '마르크스'를 언급하는 건 매우 위험한 일이라고 생각하기 쉽지만 실상은 그렇지 않다. 오늘날 대한민국에서 마르크스라는 이름을 아는 사람은 의외로 많지 않다. 사람들은 공산주의와 김일성-김정일-김정은 3대에 치를 떨며 종북주의자들을 심판하려 하지만 마르크스라는 이름 앞에서는 물음표를 떠올린다. 어디선가 이름은 많이 들어봤는데 누구지? 적어도 한국에서 오독의 대상은 마르크스가 아니라 공산주의다. 사람들은 공산주의가 무능하고 잔인한 독재자의 지배 아래 노동과 생산, 개인의 자유가 통제된 사회라고 생각한다. '마르크스가 꿈꾼 건 모두가 평등한 사회가 아니라 모든 개인이 제 개성을 자유롭게 발전시키는 사회였다(p.18)'. 혁명을 하려면 공산주의라는 이름부터 바꿔야 한다.

(2) 공산주의의 영어 단어 communism은 '공동체', '공유', '공공'을 뜻하는 라틴어에서 비롯했다. 번역하면 '공동체 주의' 정도가 적당했겠지만 대한민국의 근현대 학문이 다 그렇듯 어느 일본 사람의 번역을 그대로 가져다 쓰면서 '공산주의'가 됐다. 공동생산. 끔찍한 기숙사식 공장이 떠오르는 건 어쩔 수 없는 일이다.

(3) 우리가 아무리 열심히 일을 해도 결코 부자가 될 수 없는 사실을 마르크스는 이렇게 설명한다. 우선 이윤이 어떻게 만들어지는 지 살펴보자.

(4) '이윤은 유통 과정에서 나오는 것처럼 보인다. 원가 1만원짜리 상품을 시장에서 1.5만 원에 팔았을 때 생산자는 '5천 원의 이윤이 났다'라고 말한다(p.32)'. 바꿔 말하면 이 말은 소비자가 5천 원을 손해 봤다는 말이기도 하다. 마법은 지금부터다. 우리는 생산자이면서 소비자이기 때문에 이득과 손해가 무한정 반복되며 사회 전체의 이득은 0으로 수렴한다. 이런 사회는 지속이 불가하다. 존재할 수 없다는 말이다.

생산과 소비 활동이 늘 일대일로 균형을 이루는 것은 아니기 때문에 사회의 총 이득은 0이 됐다가도 곧바로 다시 늘어난다는 가정은 가능하다. 예컨대 노트북을 한대 샀다고 하자. 구매 가격은 생산원가의 1.5배인 150만 원. 프리랜서인 나는 이제 노트북을 구매한 회사의 일을 하청 받는다. 비용은 실제 노동 가치의 1.5배인 150만 원. 하지만 이 비용이 지급되기 전까지 사회의 총 이득은 0이 아니다. 비용이 입금되는 순간 0이 된다고 말하고 싶지만 새로운 일을 맡게 돼 나는 영상 편집용 노트북을 한대 추가 구매한다. 이처럼 총 이득은 0으로 수렴했다가도 곧바로 늘어난다. 이 가정이 맞다면 부는 굉장히 역동적으로 소비자와 생산자 사이를 왔다 갔다 해야 한다. 하지만 현실의 부는 늘 특정 집단에 집중한다는 것을 보여준다. 이상으로 미루어보아 이윤은 유통 과정에서 나오는 것이 아니라는 결론을 내릴 수 있다.

(5) '이윤이 유통과정에서 나오지 않는다면 '생산과정'에서 나온다는 뜻이다(p.34)'. 생산자는 두가지가 필요하다. 하나는 원료, 기계 설비, 토지, 사무실 같은 것들이고 또 하나는 노동력이다. 전자는 그 가치가 정해져 있어 스스로 늘어나지 않는다. 오히려 감소한다. 간혹 지대나 건물(사무실)의 가치가 상승해 이득을 얻을 수는 있겠지만 통상적 영업 행위는 아니다. 실제로 그런 가치 상승만으로 경영을 지속하는 회사는 없다. 그렇다면 경영 지속을 위한 잉여가치는 노동에서 나와야 한다는 말이다. '마르크스가 밝혀낸 비밀은 '자본가가 노동자에게 주는 임금이 노동자가 노동으로 만들어낸 가치보다 작다'는 데 있다(p.35).'

(6) 8시간 노동 중 4시간은 우리 자신을 위한 '필요노동'이고 나머지 4시간은 자본가의 잉여 가치를 만들어내는 '잉여노동'이다. 이것이 착취처럼 보인다면 심각한 착각에 빠진 것이다. 이것은 착취처럼 보이는 게 아니라 착취 그 자체다. 문제는 자본주의 사회에서 그 착취가 절대적으로 '합법'이라는 사실이다. 우리는 자발적인 계약을 통해 피착취자가 된다. 올해 연봉계약서에 동의를한 건 누구였지?

<김규항의 혁명노트>는 마르크스주의에 대한 오해와 해독, 그리고 재해석을 광범위하게 다루지만 생각의 편린들을 위에서처럼 짧은 호흡으로 쏟아낸다. 기승전결을 갖춘 긴 글을 원한 사람들은 실망할 수 있다.

김규항은 늘 혁명을 꿈꾸고 자신만의 방식으로 그 혁명을 실천해 온 사람이다. 대한민국의 현대사가 달려 나가는 속도를 보면 그 꿈이 먼 것만은 아니라는 생각도 든다. 하지만 정말 자본주의가 문제일까? 나는 '계층'이라는 단어를 꺼냄으로써 쏟아질 오해가 두렵지만 그것은 이미 우리 사회에 실존하는 현실이므로 솔직하게 말해보려 한다. 하루하루가 치명적인 빈곤계층에게 내 말은 배부른 돼지의 역겨운 소리처럼 들릴 수도 있다. 하지만 적어도, 내가 속한 계층에서 자본주의는 더 이상 문제가 아니다. 그것은 책임을 돌릴 핑계인 경우가 많다. 내 주변의 많은 사람들은 돈이 없거나 시간이 없어서 자아를 찾지 못하는 게 아니다. 우리의 문제는 대개 실현해야 할 자아가 무엇인지 모른다는 데 있다.

숨 막히는 경쟁 사회의 안개를 걷고 나면 우리는 자아를 찾을 수 있을까? 찾아온 여유를 오롯이 자신을 위해 사용하는 건 쉬운 일이 아니다. 거기엔 오랜 연습과 습관이 필요하다. 자본주의적 가치가 없는 일을 하면서도 잘 먹고 잘 살기 위해선 지금보다 훨씬 덜 쓰고 덜 입고 덜 마시고 덜 가져야 한다. 하지만 많은 사람들은 아무 일도 하지 않으면서 지금보다 훨씬 더 쓰고 더 입고 더 마시고 더 가지고 싶어 한다. 문제는 이거다.

자본주의는 사람의 욕망이 만든 것인가, 아니면 사람의 욕망이 자본주의를 만든 것인가.

내 기억이 옳다면 김규항 선생의 이 저서는 예약판매 뜬 당일에 바로 구입했던 것 같다.선생의 저서야 언제든 기대를 하게 만들지만, 이 책은 특히나 더욱이었다.출간되기 전 선생의 블로그나 페이스북에서 이 책에 대한 언급을 선생이 할 때마다 '아, B급좌파 김규항의 사상이 농축되어 나타나겠구나' 기대감은 증폭될 수밖에 없었고실물을 접한 순간 생각보다 아담한 크기와 두께였지만

리뷰제목

내 기억이 옳다면 김규항 선생의 이 저서는 예약판매 뜬 당일에 바로 구입했던 것 같다.

선생의 저서야 언제든 기대를 하게 만들지만, 이 책은 특히나 더욱이었다.

출간되기 전 선생의 블로그나 페이스북에서 이 책에 대한 언급을 선생이 할 때마다

'아, B급좌파 김규항의 사상이 농축되어 나타나겠구나' 기대감은 증폭될 수밖에 없었고

실물을 접한 순간 생각보다 아담한 크기와 두께였지만 오히려 그래서 마지막까지 기대감이 더 높아졌다.

읽어가면서는 이해가 쉽지 않은 부분들이 있었던 것도 사실이었다. 보다 솔직히 말하자면 내가 아는 김규항 선생은 언제나 글을 "명징하게 직조"하는 지식인이자 글쟁이였는데 고개가 갸우뚱 거려졌던 것도 사실이었다. 그런 반응이 나만 그랬던 건 아닌지 선생은 페이스북에 오탈자 수정 및 내용 보충에 대한 글을 남겼고 비로소 수긍이 갔다.

선생의 글을 접하고서야 나는 개혁과 혁명의 차이를 알았다. 그동안은 단지 혁명이 개혁보다 규모가 큰 것이라고만 알았다. 부끄러웠다. 선생은 이 둘이 오히려 정 반대의 개념일 수 있음을 역설했다. 선생의 생각이 늘 옳은 것은 물론 아니겠지만, 그는 예나 지금이나 일관된 논리로 자신의 생각이 어떻게 옳은 방향일 수 있음을 말하는 몇 안 되는 지식인이다.

공감이 행동으로까지 이어지지 못하는 비겁한 나지만 그 공감할 수 있는 마음조차 무뎌질 때마다 이 책을 떠들어 보련다. 이젠 개혁이 아닌 혁명이다!