이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

저자소개 (1명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (17건) 회원리뷰 이동

책이 책을 부른다는 말처럼 평소 소설에 거의 손을 대지 않는 내가 기록을 찾아보니 올해 1월 첫번째 독서로 시작한 소설을 시작으로 이 책이 벌써 30권째다. 난생 처음이다. 소설을 이렇게 많이 읽은 것이 신기한 건 올 해 읽은 소설들의 표지가 마치 시리즈인 양 분위기가 거의 비슷하다. 게다가 1/3은 책 혹은 서점이 배경이었던 것 같다. 슬슬 그러한 주제가 질릴때 즈음 표지 분위기

리뷰제목

책이 책을 부른다는 말처럼 평소 소설에 거의 손을 대지 않는 내가 기록을 찾아보니 올해 1월 첫번째 독서로 시작한 소설을 시작으로 이 책이 벌써 30권째다. 난생 처음이다. 소설을 이렇게 많이 읽은 것이 신기한 건 올 해 읽은 소설들의 표지가 마치 시리즈인 양 분위기가 거의 비슷하다. 게다가 1/3은 책 혹은 서점이 배경이었던 것 같다. 슬슬 그러한 주제가 질릴때 즈음 표지 분위기는 비슷하지만 다른 배경의 이야기가 등장해 궁금했던 것도 사실이다. 다른 해와 다르게 집중이 잘 안되는 시기가 최근 잦아져 소설처럼 짦은 스토리 한 권 마무리하고 나면 뭔가 하나씩 정리가 되어 정체되었단 다른 일을 다시 시작할 수 있을 것 같아 자주 찾았던 것 같았다. 읽었던 책들의 대부분의 내용도 너무 좋았고. 그런데 너무 기대를 했던걸까.. 사실 이번책은 나와 잘 안 맞는 것 같다. 내가 늘상 겪는 마의 1/3이 지나면 괜찮겠지 싶었는데 읽는데 시간이 꽤 걸렸다.

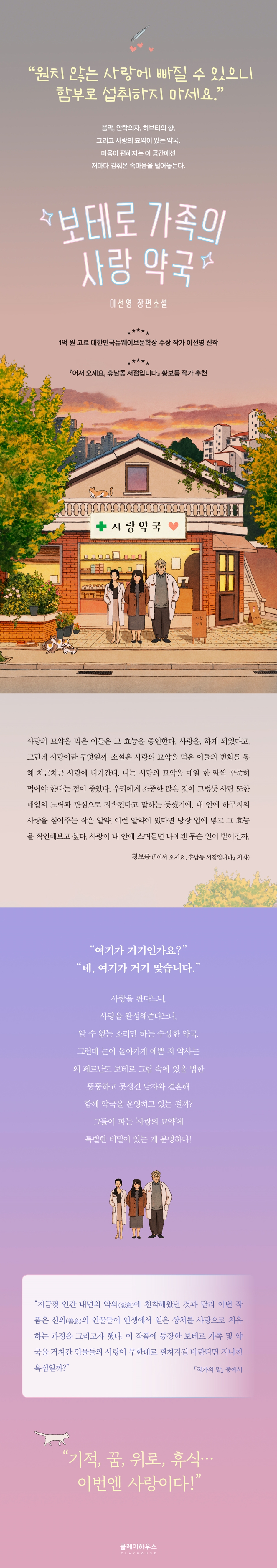

페르난도 보테로. 나는 그림 보다 4면을 모두 볼 수 있는 조각품이나 미니어쳐 등을 더 좋아한다. 그래서인지 언젠가 들어본 것도 같은데.. 싶은 이 이름의 주인공이 누구인지도 이번에야 알게 되었다. 검색을 해보니 콜롬비아의 화가이자 조각가로 자신만의 세계를 개척해 유머와 남미의 정서를 잘 표현한 작가로 알려져 있다고 한다. 가장 유명한 그림이 1978년에 제작된 '모나리자'이다. 이 그림은 레오나르도 다빈치의 작품을 패러디한 것으로 보테로의 그림 속 인물들은 마치 '슬림함은 모두 가라!'라고 말하는 듯 모두 풍성하다 못해 터질것 같다. 서두가 길어졌는데, 이 책 제목에 등장한 '보테로는 책 속 주인공 가족의 가장인 아빠 최영광과 딸 최효선이 바로 이 화가의 그림 속 인물들과 닮았다는 의미에서 붙여진 것이었다. 그래서 이야기 속에서도 가끔씩 이 가족 혹은 최영광을 말할 때 '보테로' 혹은 '보테로 가족'이라고 불리고 있었다. 너무 거창한 듯 설명했지만.. 사실 이 가족이 보테로 가족인 이유는 허무하리 만큼 간단하다.

반면 가족 중 돌연변이.. 라고 할 수가 없구나.. 아내이자 약사인 한수애(딸은 그를 '한여사' 부른다.)는 딸이 친딸이 아니라고 할 정도 한 미모 하는 중년 여성이다. 음악상담치료사인 30대 딸이 있지만 여전히 남성들에게 인기 좋은 한여사와 아버지라 불려도 될 것 같은 나이 많은 보테로 남편 그리고 그 남편과 붕어빵인 딸로 구성된 이 가족도 가족이 만들어지는 시점부터 이야기 흐름 내내 결코 평범하지만은 않다. 아니 이 소설 속에 등장하는 수많은 가족 인물들 그 어느 단 한명도 평범한 인물은 없다고 하는 게 맞을 것 같다.

고등학교 교사와 학생간의 사랑, 동성애자와 이성애자의 결혼과 출산, 의도치 않은 이유로 생긴 오해로 인해 무고한 사람의 세상 등지기, 불륜이라는 걸 알면서도 접근하려는 자와 그것을 눈치챈자, 그리고 그것을 미쳐 눈치채지 못하는 자의 일방통행 그런 상황을 아는지 모르는지 당사자들끼리는 알지 못하는 삼각관계, 조건 맞추기 결혼, 가족간의 사랑 등 등 나열하고 보니 저자가 세상에 존재하는 '사랑'의 유형을 최대한 많이 이야기 하고 싶었나 싶을 정도다. 그것도 참 이해하기 어려운 유형들로만 말이다. 물론 그래야 이 약국의 약이 효엄을 볼테니 어쩌면 당연한 구성일지도 모르겠지만, 잔잔하게 흘러가는 이야기일거라 생각하고 읽기 시작한 소설 속 사연들이 너무 심상치 않아 당황할 수 밖에 없었다.

주인공 가족의 가장인 보테로는 생화학 교사 출신으로 재개발 지역 허름한 건물에 위치한 약국 지하에서 늘 무언가를 연구하고 실험한다. 그 결과물 중 하나가 이 약국의 메인 상품(?)이다. 소설 속 표현에 의하면 '뇌 비아그라'라고 한다. 그래서 홍보는 SNS를 통해 온라인으로 하지만, 구입은 무조건 오프라인에서 상담사와 이야기를 하고(필수는 아님) 동의서를 작성해야만 구입할 수 있다. 이렇게 보면 마치 수상한 약을 파는 것 같지만, 식약처 인증도 받았다.(솔직히 말하면 그래도 이상하긴 하다!!) 그 약을 먹으면 상대방이 모두 긍정적으로 보인다나 뭐라나.. 음.. 주인공들의 말에 의하면 화이자에서 만든 파란색 약 비아그라는 오로지 물리적(육체적) 사랑의 문제점만을 해결하기 위한 것이지만, 이 약국에서 개발한 뇌 비아그라는 그 약을 먹으므로써 진심으로 상대를 바라보게 되고, 그렇게 정신적으로 다가가서 상대와 진짜 시작된 사랑이 육체적 사랑까지 이어진다고 말하고 있다. 말만 놓고 보면 가장 이상적인 말이기도 하다. 그렇지만, 스토리를 보고도 이유를 알 수 없는 찜찜함은 어쩔 수 없다.

최근 읽은 소설들의 구성은 대게 10개가 넘지 않는 작은 스토리를 통해 각각의 사연을 풀고 그 속에서 이어진 큰 스토리를 풀어가는 형태였다. 이 소설 역시 큰 틀에서 보면 그러한 구조를 하고는 있는데, 22개의 작은 스토리로 나뉜 이 소설의 (조금 과장해서) 절반 가까이를 보테로 가족 한여사와 보테로의 만남 그리고 이 가족의 평범하지 않은 이유를 너무 늘어지게 풀어놓는다. 사실 이 후에 너무 많은 사연들이 빠르게 지나가고, 그 속에서 각 사연자들의 이야기가 짝짓기라도 하듯 연결이 되어 있다. 그래서 개인적으로 페이지 넘기기가 쉽지 않았던 이유 같기도 하다. 그리고 대게 여운이 있는 듯 하지만, 열여있는 해피엔딩 혹은 해피엔딩이 아니어도 결말이라 생각되는 이야기로 마무리 되지만, 이 소설 속에서는 절 반의 사연도 채 마무리가 되지 않은 느낌이다.

저자가 너무 철학적으로 이야기를 하려고 한건가.. 사실 책을 읽으면서 대체 '사랑'의 정의는 뭐고 그 '범위(?)'는 어디까지인걸까? 하는 답 안나오는 궁금증만 머릿속에 계속 맴돈다. 이상하게 마지막 장을 덮으면서도 영 시원하지 않았던 책인 것 같다. 어디까지나 극히 개인적인 느낌이니 혹시 이 리뷰를 보시는 분들은 선입견에 선택을 보류하시지는 말았으면 한다.

사랑 이야기라면 환장을 한다. 즐겨 보는 드라마나 예능프로그램의 팔할 이상이 사랑 얘기다. 그러니 카피만 보고도 이 책을 집어들 수밖에. 사실 달달한 사랑 이야기일 거란 기대와 조금은 다른 내용 전개에 흠칫하기도 했지만, 곱씹어 읽을수록 내게 사랑이란 무엇인지 돌아보게 됐다. 그저 달콤하기만 한 게 아니라 씁쓸한 뒷맛을 남기기도 하고, 한없이 뜨겁다가 또 더없이 차가워지

리뷰제목

사랑 이야기라면 환장을 한다. 즐겨 보는 드라마나 예능프로그램의 팔할 이상이 사랑 얘기다. 그러니 카피만 보고도 이 책을 집어들 수밖에. 사실 달달한 사랑 이야기일 거란 기대와 조금은 다른 내용 전개에 흠칫하기도 했지만, 곱씹어 읽을수록 내게 사랑이란 무엇인지 돌아보게 됐다. 그저 달콤하기만 한 게 아니라 씁쓸한 뒷맛을 남기기도 하고, 한없이 뜨겁다가 또 더없이 차가워지며, 종종 삐걱거리거나 서로 엇나가 엉뚱한 결과를 낳기도 하지만… 그런 수없이 많은 ‘불시착’과 실패들 속에서도 문득 문득 사랑은 피어난다는 것. 예측할 수 없는 그 불가해한 매력이, 우리가 살아가는 한 결코 사랑하는 일을 포기할 수 없게 만드는 이유가 아닐까.

요즘은 위로나 힐링의 소설들이 많은 것 같다. 평범한 사람들의 사는 이야기들이 어느 한 지점을 매개로 가령 편의점, 서점, 약국, 사진관 등에서 펼쳐지면서 시너지를 내고 해결되어가는 모습을 그린다.

외모로는 전혀 어울릴 것 같지 않고 사제지간이었던 부부, 남성을 사랑하는 남자와 사랑에 빠져 져서 이루어진 부부, 그들의 자녀들의 아픔이 빚어낸 아픈 결과들, 실타래처럼 얽

리뷰제목

요즘은 위로나 힐링의 소설들이 많은 것 같다. 평범한 사람들의 사는 이야기들이 어느 한 지점을 매개로 가령 편의점, 서점, 약국, 사진관 등에서 펼쳐지면서 시너지를 내고 해결되어가는 모습을 그린다.

외모로는 전혀 어울릴 것 같지 않고 사제지간이었던 부부, 남성을 사랑하는 남자와 사랑에 빠져 져서 이루어진 부부, 그들의 자녀들의 아픔이 빚어낸 아픈 결과들, 실타래처럼 얽혀진 사랑, 상실에 빠져서 허우적 되는 부부들의 이야기들이 사랑 약국에서 만난다.

효선은 음악심리치료사이고 아버지는 고등학교 선생님이셨다. 학생인 엄마와 고등학교 때 효선이를 임신하고 엄마는 자신의 인생의 큰 짐이 된 효선이를 미워했다. 젊은 엄마의 충분한 사랑을 받지 못했다고 생각한 효선도 엇나가다가 음악심리치료사가 되고는 많이 안정되어 갔다. 아버지는 예전부터 사랑의 묘약, 즉 정신적인 비아그라를 개발하고 있었다. 쉽게 말하면 말이다.

육체적인 사랑이 아닌 정신적으로 충분한 사랑을 제공해 줄 수 있는 사랑의 묘약말이다. 식약청의 승인도 받았고 가족은 약국을 내서 사랑의 묘약을 판매하기로 했다. 물론 구매를 위해서는 효선의 상담을 받은 후 구매동의서를 받아야 한다고 했다.

SNS의 댓글 퍼레이드로 점점 인지도가 높아지고 사랑에 목마른 사람들, 아파했던 사람들, 궁금했던 사람들이 약국으로 모여들기 시작한다. 약은 사랑의 발아제이고 그들은 이 약을 통해서 문제를 좀 더 자세히 솔직히 들여다 보기 시작하면서 마음이 치유되기 시작한다.

다소 엉뚱한 사랑의 묘약으로 집중력이 흐려지기도 하고 소설 장르의 정체성이 깨지려는 걸 좀 다잡으면서 읽어야 하지만 많은 사람들이 사랑 때문에 고민하고 아파한단는 사실을 새삼 깨달았다. 빠쁜 일상에서 사랑이라는 주제가 참 멀찍이 떨어져 있었는데 옆에서 늘 커다랗게 존재하고 있었다는 사실을 주지시켜주는 듯 했다.

사랑이라는 소재는 뻔하고 흔하고 진부하다.

그래서 나는 이 소재를 담고 있는 그 어떠한 컨텐츠에도 쉽사리 접근하지도, 마음의 문을 열지도 않는다.

제목에서부터 사랑을 운운하는 이 책을 읽은 이유는 사랑 따위 참 다루지 않을 것 같았던 이선영 작가가 과연 그 사랑이란 소재를 어떻게 풀어낼지 궁금해서였다.

이 책은 다분히 일반적인 소재에 대한 다분히 일반적이지 않은 등

리뷰제목

사랑이라는 소재는 뻔하고 흔하고 진부하다.

그래서 나는 이 소재를 담고 있는 그 어떠한 컨텐츠에도 쉽사리 접근하지도, 마음의 문을 열지도 않는다.

제목에서부터 사랑을 운운하는 이 책을 읽은 이유는 사랑 따위 참 다루지 않을 것 같았던 이선영 작가가 과연 그 사랑이란 소재를 어떻게 풀어낼지 궁금해서였다.

이 책은 다분히 일반적인 소재에 대한 다분히 일반적이지 않은 등장인물들의 서사를 품고 있다. 하지만 사랑이라는 영역 안에서 어느새 일반적이라는 말의 정의조차 아무렇게나 희석되어 버린다. 내가 사랑하는 사람이 마찬가지로 나를 열렬히 사랑해주길 바라는 건 너무나도 일반적이지만, 그 순간의 나에겐 그 어떤 것보다 특별한 감정이기에.

책의 페이지들을 넘겨가며 나 역시 등장인물 중 한 사람으로 들어가 있었던 것 같은 기분이다. 사랑이라는 감정이 참 묘하듯, 읽고 난 이후 참 묘해졌던 '묘약'같은 책이었다.

페이지터너라는 말은 맞았다.

새벽 2시가 훌쩍 지나 있었고, 오른뺨엔 모기가 왔다 간 흔적이 남아있었다.

두 가지 모두 다 읽고 난 후에야 알게 된 사실이었기 때문이다.

인생을 살면서 사랑이란 주제는 누구에게나 물음표를 던지는 단어이다.영화 TV드라마 음악 미술 등 사랑의 이야기는 끝이 없다.이 책 속의 여러 인물들은 다양한 삶 속에서 각자의 사랑으로 인생을 느끼며 배워가고 있다.50대 중반의 중년으로 살고있는 내게 사랑이란 단어는 익숙하고 무뎌진 부엌의 칼날 같았다.사랑이란 미명아래 잘잘못을 회피하고 자신의 굴레에서 허우적거리며 아파

리뷰제목

인생을 살면서 사랑이란 주제는 누구에게나 물음표를 던지는 단어이다.

영화 TV드라마 음악 미술 등 사랑의 이야기는 끝이 없다.

이 책 속의 여러 인물들은 다양한 삶 속에서 각자의 사랑으로 인생을 느끼며 배워가고 있다.

50대 중반의 중년으로 살고있는 내게 사랑이란 단어는 익숙하고 무뎌진 부엌의 칼날 같았다.

사랑이란 미명아래 잘잘못을 회피하고 자신의 굴레에서 허우적거리며 아파하고 있었다.

책에서 사랑이란 누군가가 나를 좋아하기 이전에 내가 먼저 그사람을 좋아해 주는 것. 내가 상대를 향한 마음이 뜨거워져서 상대를 위해 모든 것을 지불할 수 있을 때까지. 사람의 진심은 통하는 법이다.

참 쉬운 말인 것 같아도 우리 인간에게는 너무 어렵고 자신이 손해 본다는 생각에 마음을 닫기 일쑤이다.

책에서 세상은 삐거덕거리는 부조화가 부딪처 뭉툭해질 때 비로소 조화로워질 수도 있는 걸까? 라는 물음에 고개가 끄덕여지고 사람은 저마다의 그림자와 빛을 끌어안고 사는 게 아닌가라는 말에 코 끝이 찡해온다.

이 책을 덮는 순간 난 이미 사랑대로 사랑3길 사랑약국의 처방을 받아 사랑의 묘약을 먹었다.

신이 인간에게 주는 영원한 과제 "서로 사랑하라"라는 말은 더많이 사랑하는 것 외에 사랑의 다른 치료약은 없다 라는 말과 통하는 것 같다.

조금 더 성숙된 사랑을 실천하며 살아보도록 용기를 주는 따뜻한 책이다.

영화 TV드라마 음악 미술 등 사랑의 이야기는 끝이 없다.

이 책 속의 여러 인물들은 다양한 삶 속에서 각자의 사랑으로 인생을 느끼며 배워가고 있다.

50대 중반의 중년으로 살고있는 내게 사랑이란 단어는 익숙하고 무뎌진 부엌의 칼날 같았다.

사랑이란 미명아래 잘잘못을 회피하고 자신의 굴레에서 허우적거리며 아파하고 있었다.

책에서 사랑이란 누군가가 나를 좋아하기 이전에 내가 먼저 그사람을 좋아해 주는 것. 내가 상대를 향한 마음이 뜨거워져서 상대를 위해 모든 것을 지불할 수 있을 때까지. 사람의 진심은 통하는 법이다.

참 쉬운 말인 것 같아도 우리 인간에게는 너무 어렵고 자신이 손해 본다는 생각에 마음을 닫기 일쑤이다.

책에서 세상은 삐거덕거리는 부조화가 부딪처 뭉툭해질 때 비로소 조화로워질 수도 있는 걸까? 라는 물음에 고개가 끄덕여지고 사람은 저마다의 그림자와 빛을 끌어안고 사는 게 아닌가라는 말에 코 끝이 찡해온다.

이 책을 덮는 순간 난 이미 사랑대로 사랑3길 사랑약국의 처방을 받아 사랑의 묘약을 먹었다.

신이 인간에게 주는 영원한 과제 "서로 사랑하라"라는 말은 더많이 사랑하는 것 외에 사랑의 다른 치료약은 없다 라는 말과 통하는 것 같다.

조금 더 성숙된 사랑을 실천하며 살아보도록 용기를 주는 따뜻한 책이다.