이 도서의 시리즈 내서재에 모두 추가

이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

저자소개 (2명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (41건) 회원리뷰 이동

화학사가 아닌 세계사 속의 화학

이 책, <세계사를 바꾼 화학 이야기>는 제목만 보면 ‘화학’이 주(主)고, ‘역사’가 종(從)일 듯하다. 하지만, ‘1장 우주 탄생’, ‘2장 선사 시대’, ‘3장 고대 문명’, ‘4장 지중해 세계의 형성’, ‘5장 로마제국 시대’, ‘6장 로마제국 멸망과 이슬람 세력의 발흥’, ‘7장 몽골제국과 이슬람제국 시대’, ‘8장 르네상스 시대’, ‘9장

리뷰제목

화학사가 아닌 세계사 속의 화학

이 책, <세계사를 바꾼 화학 이야기>는 제목만 보면 ‘화학’이 주(主)고, ‘역사’가 종(從)일 듯하다. 하지만, ‘1장 우주 탄생’, ‘2장 선사 시대’, ‘3장 고대 문명’, ‘4장 지중해 세계의 형성’, ‘5장 로마제국 시대’, ‘6장 로마제국 멸망과 이슬람 세력의 발흥’, ‘7장 몽골제국과 이슬람제국 시대’, ‘8장 르네상스 시대’, ‘9장 신항로 개척시대’, ‘10장 과학혁명 시대’, ‘11장 산업혁명과 시민혁명 시대’로 되어있는 구성에서 보듯이 짧게 언급된 1장을 제외하고는 일반적인 역사책의 서술순서를 따라가고 있다. 그래서일까? 읽다 보면, ‘화학사(History of Chemistry)’라기 보다는 세계사에 ‘화학’이라는 요소를 덧붙였다는 느낌을 준다.

어쩌면, 학문으로서의 화학을 사실상 창시하여 ‘현대화학의 아버지’라고 불리는 앙투안 라부아지에(Antoine Lavoisier, 1743~1794)에 대한 이야기가 이 책의 가장 마지막 장인 11장에 등장한다는 것 자체가 화학사를 다룰 의도가 없다는 것을 보여주는 듯 했다.

화학이 어떻게 세계사에 영향을 끼쳤는가

현대의 생활은 화학물질로 둘러싸여 있다. 우리가 입는 옷, 화장품, 주방세제, 샴푸, 치약, 장난감 등 우리가 사용하고 소모하는 여러 제품들이 화학 반응의 결과물이기 때문이다. 동시에 이것들은 각 시대별로 발견된 수많은 화학 지식이 우리의 삶에 녹아 든 결과물이기도 하다. 때문에 현재 우리가 누리고 있는 편리함이 화학 지식에 기대고 있는 것은 아무도 부정할 수 없다.

그래서 저자도

‘화학 지식’은 세계사를 바꾸는 원동력이었다. [p. 7]

라고 말한 것이 아닐까?

이러한 원동력의 하나로 저자는 고대 인류가 가진 ‘유리’와 유리에 관한 정교한 ‘화학 지식’을 꼽는다

유리는 ‘문명의 상징’과도 같은 물질이다. 그도 그럴 것이, 유리가 없다면 건물 안으로 빛을 끌어들이는 창문이나 유리 전구를 만들지 못해 어두운 곳에 틀어박혀 지내야 했을 것이기 때문이다. 또 유리가 없다면 와인잔 같은 유리잔도 만들지 못해 음주 문화를 향유하기 어려웠을 것이다.

게다가 망원경이나 현미경 등의 도구도 발명되지 않아 지동설 같은 획기적인 과학이론이 탄생하지 못했을 것이며, 연쇄상구균, 포도상구균 등의 병원균도 발견하지 못했을 것이다. 어디 그뿐인가. 카메라가 발명되지 않아 로버트 카파(Robert Capa, 1913~1954)나 유진 스미스(W. Eugene Smith, 1918~1978) 같은 사진가의 작품도 볼 수 없었을 것이다.

인류 역사상 최초로 유리가 발명된 것은 언제, 어디에서일까? 학자들의 연구 결과에 따르면, 고대 메소포타미아 문명에서라고 한다. 그 시대 사람들은 처음에 보석의 모조품으로 일종의 구슬 같은 것을 만들었는데 그것이 무역을 통해 이집트까지 전해진 것으로 추정된다. [pp. 74~75]

물론 유리만 세계사를 바꾼 원동력이 아니다. 이 책에 언급된 불의 발견에 따른 구운 고기 섭취가 뇌를 진화시켰다는 얘기, 재봉 바늘의 발명으로 호모사피엔스가 전 세계로 진출할 수 있게 되었다는 얘기, 보관을 잘못한 보리에서 맥주가 등장했다는 얘기, 불로장생(不老長生)을 위한 연단술(練丹術)에서 화약이 발명된 얘기 등도 정도의 차이는 있지만 세계사에 영향을 끼친 화학 지식에 관한 에피소드라고 할 수 있다. 이런 식으로 다양하고 흥미로운 화학 얘기들을 엮은 이 책은 알아두면 쓸데없는 신비한 잡학들을 일종의 사전처럼, 그리고 시대순으로 묶어놓은 느낌이 든다. 덕분에 자신이 관심 있는 부분만 부담 없이 가볍게 한 번 읽어볼 수도 있다.

다만 학문으로서의 화학이 시작될 무렵에 이야기를 끊은 구성과 예전에 읽은 <세계사를 바꾼 10가지 약>, <세계사를 바꾼 13가지 식물>과 달리 역사의 흐름을 보다 강조한 구성이 ‘화학사’로서는 <세계사를 바꾼 화학이야기>가 아쉽다는 생각이 들게 한다.

세계사를 주제에 비추어 설명하는 것은 이제 유행의 단계도 지난 것인가 싶다. 그렇게 하지 않으면 읽히지 않는 일상적인 설명의 단계인 듯 싶다. ‘세계사를 바꾼’ 것도 정말 많다.

오미야 오사무의 책은 화학의 관점에서 세계사를 접근한다. 산업혁명 시기까지 다루고 있는데, 그래서인지 세계사 속의 화학이 어디나 널려 있지는 않다. 말하자면 굳이굳이 화학의 흔적을 찾는 느

리뷰제목

세계사를 주제에 비추어 설명하는 것은 이제 유행의 단계도 지난 것인가 싶다. 그렇게 하지 않으면 읽히지 않는 일상적인 설명의 단계인 듯 싶다. ‘세계사를 바꾼’ 것도 정말 많다.

오미야 오사무의 책은 화학의 관점에서 세계사를 접근한다. 산업혁명 시기까지 다루고 있는데, 그래서인지 세계사 속의 화학이 어디나 널려 있지는 않다. 말하자면 굳이굳이 화학의 흔적을 찾는 느낌이다. 역사의 서술을 기존 다른 역사책의 순서를 그대로 둔 채 거기에 화학을 입히려 해서 오히려 세계사에 화학의 역할이 별 것 아니었다는 느낌마저 주는 게 아닌가 싶다. 이럴 바에야 장홍제 교수의 책(『역사가 묻고 화학이 답하다』)처럼 접근하는 것이 훨씬 흥미롭고, 화학의 역할을 보다 더 근본적인 곳으로 자리잡게 할 수 있지 않았을까 싶다.

이런 상황의 이유 중 하나는 저자가 끝에 언급하고 있듯이 화학이 번듯한 학문으로 자리잡게 된 것이 18세기 말, 19세기 초 라부아지에 이후이기 때문이기도 하다. 그러니까 산업혁명 시기까지 다루는 이 책에서는 그 화학이라는 학문이 정립되는 순간까지만 다룬다는 한계가 있는 것이다. 그래서 분명 화학의 역사를 다룬다고 했는데, 읽고 보면 결국은 세계사의 요약본을 읽은 것 같은 느낌이 든다.

그래도 군데군데 빛나는 아이디어들이 있다. 이미 소개한 금속의 이온화 경향과 세계사의 흐름과의 관계가 그렇고, 투탕카멘과 암모니아의 어원이 같은 이유도 그렇다. 에피쿠로스 철학이 루크레티우스를 거쳐 미국 독립선언문에까지 이르게 된 것도, 사실은 화학과 그다지 관련이 없어보이지만 인상 깊다. 이슬람의 칼 ‘다마스쿠스 검’에 얽인 이야기도 흥미롭고, 르네상스 시대 광산 개발에 관한 책이면서 화학의 관점에서는 매우 중요한 책이 된 아그리콜라의 『금속에 관하여』에 관해서는 다시 생각하게 되었다. ‘스카치 위스키’ 탄생의 배경에 헨리 8세의 기행(?)이 있었다는 것은 처음 들은 얘기인 것 같고, 3,000년 제철 역사를 획기적으로 바꾼 다비 가문의 역사도 새로 인식하게 되었다.

여행으로 친다면 파노라마 같은 세계사의 벽화를 한꺼번에 연속으로 본 느낌에다 중간중간 중요한 장면에서 잠시 말을 멈추며 고개를 끄덕이며 구경한 느낌이다.

안녕하세요 2023년도 17번째 책 '세계사를 바꾼 화학 이야기' 리뷰입니다.

언제나 그렇듯 역사는 우연과 필연의 합체이자 연속이다.

mobile e-book : 102p

인간은 누구나 고난과 역경 속에서, 혹은 새로운 환경에 적응해가는 과정에서 성장하고 성숙해진다.

mobile e-book : 249p

1000년, 2000년의 시간이 지난 뒤에도 살아남아 여전히 가치를 인정받는 콘텐츠, 혹은 작품

리뷰제목

안녕하세요 2023년도 17번째 책 '세계사를 바꾼 화학 이야기' 리뷰입니다.

언제나 그렇듯 역사는 우연과 필연의 합체이자 연속이다.

mobile e-book : 102p

인간은 누구나 고난과 역경 속에서, 혹은 새로운 환경에 적응해가는 과정에서 성장하고 성숙해진다.

mobile e-book : 249p

1000년, 2000년의 시간이 지난 뒤에도 살아남아 여전히 가치를 인정받는 콘텐츠, 혹은 작품이라면 그것이야말로

'진짜'라는 얘기다.

그러고 보면 모든 일의 진정한 평가자는 '시간'이 아닌가 싶다.

mobile e-book : 404p

화학의 발전 입장에서 작성 된 세계사를 볼 수 있습니다.

또한 지금 사용하고 있는 영어 단어들의 어원을 알 수 있으며,

많은 역사적 사건들을 통해 깨달은 바가 많습니다.

세계사나 화학에 대한 흥미가 있으시다면 읽어보시는 것을 추천드립니다.

개인적인 의견을 아래의 링크에 적어두었습니다.

리뷰를 읽으시는 분 모두 다(多)독 하시기 바랍니다^^

감사합니다.

제목이나 예상과는 달리 화학이야기가 주가 아니다. 그냥 세계사 흐름에 끼워넣기 화학내용 잠깐이다. (어원설명하는 것이 화학?)그것도 후반부는 그냥 역사책이다. 마지막 부분은 번역도 난도질 되어있다. 두꺼운 종이로 되어있어 페이지도 많지 않다. '세계사를 바꾼' 시리즈용을 위한 출판사의 욕심이 아닌가 생각이 든다. 이는 2023년의 일이다.

리뷰제목

제목이나 예상과는 달리 화학이야기가 주가 아니다. 그냥 세계사 흐름에 끼워넣기 화학내용 잠깐이다. (어원설명하는 것이 화학?)그것도 후반부는 그냥 역사책이다. 마지막 부분은 번역도 난도질 되어있다. 두꺼운 종이로 되어있어 페이지도 많지 않다. '세계사를 바꾼' 시리즈용을 위한 출판사의 욕심이 아닌가 생각이 든다. 이는 2023년의 일이다.

저는 사실 일반적으로 과학사에 크게 관심은 없었습니다. 왜냐하면 과학에 관심을 가지고 싶어도 대부분의 과학 책들은 역사적인 관점에서 바라보는 경우가 많았기 때문입니다. 특히 물리에 관한 책들이 그런 경우가 많아서 점점 과학 책에 대한 흥미를 잃어가던 찰나였습니다. 현대의 최신 과학에 대한 설명이나 이론을 듣고 싶었고 예전에 과학자들이 찾아 놓은 지식들에는 사실

리뷰제목

저는 사실 일반적으로 과학사에 크게 관심은 없었습니다. 왜냐하면 과학에 관심을 가지고 싶어도 대부분의 과학 책들은 역사적인 관점에서 바라보는 경우가 많았기 때문입니다. 특히 물리에 관한 책들이 그런 경우가 많아서 점점 과학 책에 대한 흥미를 잃어가던 찰나였습니다. 현대의 최신 과학에 대한 설명이나 이론을 듣고 싶었고 예전에 과학자들이 찾아 놓은 지식들에는 사실 큰 흥미는 없었는데요. 바로 그때 이 책은 저의 그러한 생각을 단번에 바꿔 줄 수 있을 정도로 흥미로운 책이었습니다. 아무래도 물리나 생명과학에 대한 발견이 아니라 화학에 대한 발견사를 담은 책이다 보니 다른 어떤 과학 분야보다도 세계사적인 관점에서 재미있게 읽을 수 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 화학은 역사적인 관점에서 읽기에 참 좋은 소재라는 것도 이 책을 통해서 알게 되었어요.

선사시대에 인간은 불을 통해서 구운 고기를 통해 풍부한 영양소를 섭취하며 뇌의 발전을 이루었고, 고대에는 우리가 마시고 있는 위스키, 브랜디, 맥주, 와인 등 음료 등에 관한 내용부터 그다음 시대에 이르기까지의 인류 역사에서의 화학의 중요성은 역사적인 관점을 통해서 이해할 때 더욱 재밌는 것 같다는 새로운 생각을 가지게 되었습니다. 이 책은 화학을 상징하는 삼각 플라스크가 겉표지에 그려져 있는데 표지도 뭔가 얼른 책을 읽어보고 싶은 마음이 드는 디자인인 것 같아요ㅎㅎㅎㅎ

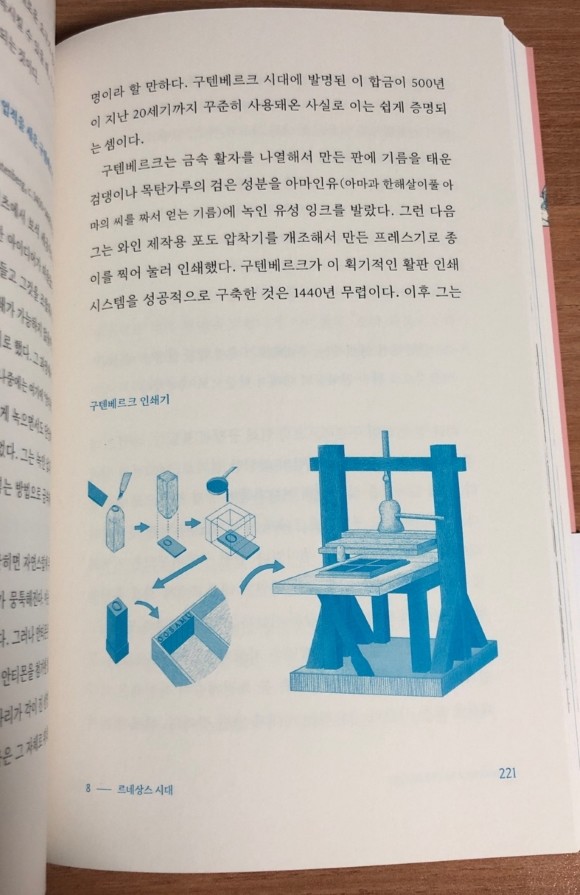

내지에도 중간중간마다 화학적인 발견의 설명을 도와주는 일러스트들이나 그림들을 함께 볼 수 있어서 좀 더 이해를 쉽게 할 수 있었던 것 같다는 생각이 듭니다. 제가 지금까지 봤던 과학사 책 중에서는 단연코 이 책이 제일 재밌었고요. 과학사라는 주제와 가장 잘 맞는 과학 과목은 물리도, 생명과학도 아니고 화학이라는 점을 이 책을 통해서 확연하게 깨닫게 되었습니다. 이 책에서 유용한 과학 상식들도 정말 많이 배울 수 있는데 설명은 누구나 충분히 이해할 수 있어서 많은 분들이 읽어 보시는 것을 추천합니다.

* 출판사로부터 책을 증정 받아 직접 읽어본 후 주관적으로 작성했습니다.