이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

저자소개 (2명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (32건) 회원리뷰 이동

학이시습지 불역열호? (學而時習之 不亦說乎)로 시작되는 1편 「學而」에서부터 "말을 알지 못하면 사람을 알 수 없다는(不知言 無以知人也)" 인간 진면목을 말하는 20편 「堯曰」로 맺는 인(仁)과 예(禮)의 덕목을 중심으로하는 '사람 됨과 정치 정도(正道)'에 대한 공자(公子)와 그의 제자들, 그리고 무릇 대부, 제후, 임금들과의 대화록이다.

이 번역 판본은 '한당(漢唐) 대에

리뷰제목

학이시습지 불역열호? (學而時習之 不亦說乎)로 시작되는 1편 「學而」에서부터 "말을 알지 못하면 사람을 알 수 없다는(不知言 無以知人也)" 인간 진면목을 말하는 20편 「堯曰」로 맺는 인(仁)과 예(禮)의 덕목을 중심으로하는 '사람 됨과 정치 정도(正道)'에 대한 공자(公子)와 그의 제자들, 그리고 무릇 대부, 제후, 임금들과의 대화록이다.

이 번역 판본은 '한당(漢唐) 대에 나온 고주(古注)인 《논어주소(論語注疎)》를 저본'으로 하였다고 역자 오세진은 밝히고 있다. 걸출한 논어 주석서들이 무수히 써졌으며, 우리 국내에는 12세기 주희(朱憙)가 쓴 《논어집주(論漁集註)》인 신주(新注)를 저본으로 한 판본이 다수인 모양이다. 아마 다양한 해석본을 접할 수 있는 기회를 제공하고자 하는 역자의 노고였던 듯하다.

이러한 해석의 다양성에도 불구하고 『논어(論語)』는 지극히 정제되고 함축적인 문장일 뿐아니라 어떤 일관된 논리적 순서를 하고 있는 것이 아니어서 그 깊은 함의를 헤아리는 문전에서 돌아서기 일쑤였다. 당대의 상황에 대한 이해도 일천하며, 내적 성장도 충분치 못했기에 지식에 머물러 진정한 앎, 삶에의 실천적 지혜로 체화될 수 없었던 까닭이다. 그렇다고 이 읽기에서 모든 문장에 감응할 수 있게 되었다는 것은 아니다. 여전히 내 삶의 인식 범위를 비롯한 관심 현안에 대한 이해에서 멈출 수 밖에 없었다는 것이 진실일 것이다.

1. 인(仁)과 예(禮)의 서(書)

20편을 구성하고 있는 매 문장들은 인간들 사이의 가장 조화롭고 안정된 관계을 함축하고 있는 인(仁)과 이에따라 수반되는 행위에 대한 규범적 자질로서 예(禮)를 기저로 하고 있음을 느끼게 된다. 이는 3편 「이인(里仁)」 2장, "인한 사람은 인을 평안히 여기고, 지혜로운 사람은 인을 이롭게 여긴다.(인자안인(仁者安仁) 지자리인(知者利仁)"에서와 같이 비유적으로 개념을 설명하고 있기도 하지만 12편 「안연(顔淵)」 1장, 자기 몸을 규율하고 예로 돌아가면 인이 된다는 그 유명한 '극기복례위인(克己復禮爲仁)'처럼 직접의 개념 설명으로 그 본질의 실천 가르침을 무수히 반복하고 있다.

2편 「위정(爲政)」 5장에는 위배되지않게 행동하는 것, 즉 무위(無違)를 통해 예(禮)는 단순히 인간들 약속이 아니라 자연의 이치를 인간사회에 적용한 것이므로, 예에 어긋나지 않은 것은 자연의 이치대로 부모를 모시는 것이라며 효(孝)의 본례를 알려주기도 한다. 學而 13장의 공근어례(恭近於禮)는 예가 공손함에서 어떻게 기능하는 것인지를 살필 수 있게하는데, 자칫 비굴함이나 치욕이 되지 않기 위해 예가 기본으로 작동하여야 함을 깨우치게 한다.

이 때의 예는 인간 내면에서 울려 나오는 도덕적 욕구를 충실히 따르는 것, 이를테면 스피노자가 겸허를 말하며 자기만족(자기애)이라 부르는 그 자연 본연의 욕구를 존중하는 기반위에서만 비굴의 나락으로 떨어지지 않을 수 있음을 말한 것과 그 이해를 같이하는 것만 같다. 예는 삶을 형식과 규범으로 얽어매는 굴레가 아니라 자연스럽게 거닐어야 하는 도리가 된다. 우리네는 관혼상제(冠婚喪祭)라하여 이제는 사라진 성인의식에서부터 혼례, 장례, 제례등의 예가 치루어지고 있다. 지나치게 엄격한 규범으로 예의 본질은 사라지고 형식만 남아 현대적 삶의 굴레로 속박이 되기도 한다. 주희(朱熹)는 인(仁)이란 천리지절문(天理之節文)이라 하여 자연의 이치가 구체적 형식으로 드러난 것이며, 자기를 이겨내고 예로 돌아가는 것이라 하였다고 한다. 지나치거나 모자라지 않은 중용(中庸)을 알아차릴 일이다.

8편 「태백(太伯)」 2장에는 용이무례즉난(勇而無禮則亂)이라 "용감하되 예가 없으면 (반란을 일으키고)질서를 어지럽히고..."하는 문장이 있다. 요즈음 우리 사회에는 이러한 부류의 인간들이 양산되고 있는 것만 같다. 너도나도 자기 목소리를 크게하고 그것만이 진실이라 주장하고 있다. 공자의 말처럼 예를 잃어버렸기 때문이다. 11장과 12장에는 마치 오늘 한국인들에게 들려주려했던 것처럼 교만과 인색, 부정직과 무지와 불성실, 무능과 불신의한 인간에 대한 외면을 얘기한다.

"능력이 있으면서도 부족한 사람에게 묻고, 많이 알아도 적게 아는 사람에게 묻고, 있으면서도 없는 것처럼 하고, 가득찼으면서도 빈 것처럼 하고, 남이 나에게 해를 가해도 보복하지 않는다. 옛날에 나의 친구가 이를 실천하였다. " - 태백(泰伯)편 5장 , 192쪽에서

이와 대척점에 있는 인물이 공자가 이른 죽음을 그리 안타깝게 여기던 제자 안연(顔淵)으로 추정되는 태백(太伯) 5장에서 증자가 얘기하는 위 문장이 될 것 같다. 공자의 철학적 계승자로 불리는 증자(曾子)의 사상이 압축된 3~7장은 내가 특히 좋아하는 구절들이다. 명쾌하고 설득력있는 문장으로 공자의 인예사상을 이해하는데 놓칠 수 없는 구절들이라 해도 무방하리라.

어쩌면 12편 「안연(顔淵)」은 인(仁)에 대한 본격적이고 집약적인 사상편이라 할 것이다. 일명 안회로 불리는 안연은 공자 사상의 실천가라 해도 모자람이 없었던 인물같다. 그리하다보니 여기에는 공자의 정명론(正名論)이 등장하는데 사실 오늘 불평등과 계층화라는 불편함의 관점에서 비판적 시선을 부과하지 않을 수 없게 된다. 11장에 '臣臣 父父 子子'라 하여 게급과 신분적 고착화라는 명분을 높이 세운다. 이는 13편 「자로(子路)」 3장에서 노골적으로 표현되고 있는데, "必也正名乎! 반드시 온갖 명칭을 바로 잡을 것이다! "라며 계급 사회의 실질을 제대로 갖추겠다고 선언하고 있기도 하다. 2500년전 청동기 시대, 분문열호(分門裂戶)하는 춘추전국 시대의 한 인물을 생각하며 도덕적 진리의 무상이 떠오르기도 한다.

2. 열(說) 과 색(色)

최초의 『논어(論語)』가 누구에 의해 어떻게 편집되었건 모든 주석서의 제 1편이 기쁘지 아니한가? 혹은 즐겁지 아니한가? (不易說乎)로 시작된다. 여기에 주목하게 되는 까닭은 기쁨과 즐거움이라는 인간 감정에 대한 언어가 중요성을 지니고 표현되고 있다는 측면 때문이다. 스피노자의 『에티카』3부, 정리 11, 주석에 따르면 기본 감정으로 기쁨,슬픔,욕망 세 가지만을 인정하고 있다. 특히 삶의 건강성을 나타내는 긍정의 감정이야말로 자연의 이치임을 강조한다. 이들 철학자의 인간 삶의 활력성에 대한 이해의 일치는 인간 도덕율의 불변적, 근원적 요소처럼 여겨진다.

스피노자는 "기쁨이란 인간이 보다 작은 완전성에서 보다 큰 완전성으로 이행하는 것"이라 했다. 내가 좋아하는 무엇, 혹은 좋아하는 사람과 함께 할 때 충만감을 느낀다. 조금은 더 큰 완전성으로 이행하며 삶의 풍요와 유쾌함을 느낀다. 이것이 도덕, 인간 삶의 질서가 아니고 무엇이겠는가? 「學而」에 들어서면 7장에서 '현현역색(賢賢易色)'이라는 문장을 마주하게 된다. 어진 이를 반기는데 색(女色)을 대하듯이 한다면 그것이 기쁨이지 않겠는가? 색(色)을 가히 좋아함, 즐거움의 덕으로 비유한 문장은 여기서 그치지 않는다. 「위령공(衛靈公)」편 12장에는 "덕(德)을 좋아하기를 아름다운 여자 좋아하듯 하는 사람을 보지 못했다.(吾未見好德 如好色者也)"면서 감정의 비유를 사용하고 있다.

오늘 누군가에게 호색자라 칭하면 분명 발끈할 언어이다. 공자에게 색(色), 그 자체는 결코 부정의 언어가 아니다. 중용의 언어로써 여기에 무엇인가 덧칠해졌을 때 변화된 판단이 가해질 뿐이다. 자연의 이치, 있는 그대로의 존재에 대한 감정만큼 아름다운 것이 어디 있겠는가? 나는 책을 좋아하고 푸르게 펼쳐진 녹색의 자연을 좋아하며 여인들의 우아한 몸짓을 좋아한다. 또한 벗들과 술 한잔 기울이며 소소한 이야기를 나누며 즐거움으로 삶의 활력을 찾는다. 열과 색은 인과 예의 다른 시선일 것이다. 논어를 읽는 것은 이처럼 정돈되지 않은 길을 걷는 길인것 같다. 이 언저리 저 언저리를 기웃거리며 상황 마다에 맞추어 발설되는 현인의 목소리에 귀 기울이며 나름의 길을 만들어가는 여정이리라.

3. 관계(關係) 그리고 정치(政治)

「위정(爲政)」편 5장에는 자연의 이치에 위배되지 않게 행동하는 것, 무위(無違)를 말한다. 인간 사회라 무엇이 달라야 하겠는가? 한편 「이인(里仁)」편 22장에는 "옛 사람들은 말을 함부로 하지 않았는데, 이는 행동이 따르지 못할 것을 부끄러워 했기 때문이다.(古者言之不出 恥躬之不逮也)"라며 자신의 행동을 둘러 볼 것을 권한다. 말, 말, 말이 끝없이 쏟아지고 있다. 분별 없는 이것들이 세상의 혼돈만을 더한다. 수치를 모르는 인간들이 넘실대고, 그 위배됨을 외려 자랑 삼는다. 한국 정치배들이야 늘 그래왔던 것 아니냐며 외면만 하기에는 그 부정성이 너무 위태롭다.

「선진(先進) 」편 19장의 "論篤是與 君子者乎? 色莊者乎? "하는 물음은 그대로 오늘 기회주의적 담론세계를 주도하는 이들에게 들려주고픈 문장이다. "말하는 것이 미덥다해서 그를 인정해준다면 그가 군자다운 사람이라는 것이냐? 겉모습이 그럴듯한 사람이라는 것이냐? "

「계씨(季氏)」편 10장의 항시 생각할 9가지 군자의 표상이나, 「위정(爲政)」편 15장의 "배우기만 하고 생각하지 않으면 막연히 얻는 것이 없고, 생각만 하고 배우지 않으면 위태롭다. (學而不思則罔 思而不學則殆)"라는 문장은 오늘 우리네, 대중의 현실을 반성케 한다. 많은 석학들이 격변하는 오늘의 세계에 대해 우려의 시선을 보내고 있다. 부지불식(不知不識)중에 빠져들어가는 전체주의화된 인류 속박의 세계로의 이행에 대한 깨어남의 경광등은 대중의 사유를 촉구하고 있다. "시기소이(視基所以), 관기소유(觀基所由), 찰기소안(察基所安)", 이것은 보는 것의 세 가지 깊이이다. 눈에 보이는 것으로 모두 알았다고 그쳐서는 안된다. 동기와 의도를 살피고, 그리고 가장 밑바닥의 진상까지도 읽어 낼 수 있어야 한다. 편벽함은 무지이다. 게으름도 무지이다. 무능함도 무지이다. 편녕(便?)함에 속는 것도 무지이다. 줏대 없음도 무지이다. 사유해야한다, 그리고 실천해야한다.

"듣기 좋은 말을 하고 얼굴빛을 꾸며 남이 자기를 좋아하게 하려는 사람중에는 인한 사람이 없다. (巧言令色 鮮矣仁) " - 양화(陽貨)편 15장, 403쪽에서

「옹야(瓮也)」편 25장에 "글을 아무리 널리 배워도 예로써 단속되지 않는다면 도리에 어긋나게" 된다고 했다. 절제 되지도, 자기 반성도 없는 거친 혐오와 조롱의 언어가 난무하고 있다. 기소불욕, 물시어인(己所不欲 勿施於人)이라 했다. 자기가 바라지 않는 일을 남에게 하지 않는 것, '서(恕)'라고 한다. 인과 예는 구속적 형식이 아니다. 곧 배려이고 타자에 대한 이해이며, 존중과 겸허라는 삶의 이치이다. 한 마디로 평생할 것을 '서(恕)'라고 한 공자의 가르침은 25세기가 지난 오늘에 그 의미가 더욱 살아서 다가온다.

『논어(論語)』 한자 원문은 200쪽도 채 되지 않는다. 그러나 이 압축된 언어에 담겨있는 삶의 언어들은 오늘 수천 쪽에 달하는 빼어난 해설들로 살아나 인간 세계의 귀감이 되어주고 있다. 역자는 책이 상세해질수록 어려워지기에 쉬움과 상세함 사이의 균형을 택했다고 한다. 중간이란 그리 객관적인 기준이 되지 못하는 것 같다. 원문 해석과 한자의 사전적 주석을 넘어서는 보다 풍부하고 다채로운 해설을 기대하면 지나친 욕심일까? 다만 고주(古注)를 저본으로 한 판본의 독자성을 열었다는 번역서의 다양성 측면에서 이 특별판의 간행에 대해 독자로서 깊은 고마움을 갖는다.

YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.

주지하듯이 <논어>는 유학의 비조인 공자의 어록을 모아서 역은 책으로, 유가에서는 가장 중요하게 여기는 경전 가운데 하나이다. 공자의 말을 엮어 놓았지만, 대체로 짤막한 대화들을 단편적으로 제시하고 있어 전체적인 흐름을 파악하기 위해서는 다양한 자료를 통해 보완해야만 한다. 그동안 개인적으로 <논어>의 원전을 강독한 것만 해도 10여 차례가 넘지만, 볼 때마다 새롭게

리뷰제목

주지하듯이 <논어>는 유학의 비조인 공자의 어록을 모아서 역은 책으로, 유가에서는 가장 중요하게 여기는 경전 가운데 하나이다. 공자의 말을 엮어 놓았지만, 대체로 짤막한 대화들을 단편적으로 제시하고 있어 전체적인 흐름을 파악하기 위해서는 다양한 자료를 통해 보완해야만 한다. 그동안 개인적으로 <논어>의 원전을 강독한 것만 해도 10여 차례가 넘지만, 볼 때마다 새롭게 느껴지는 점이 있을 정도이다. 처음에는 대부분 주희에 의해 정리된 '주자집주'본을 통해 접했지만, 언제부턴가 동서양에서 발간된 다양한 해석본을 구비하면서 강독을 하고 있다. 하지만 다양한 주석본과 해석본을 참고한다고 하더라도, 여전히 잘 이해되지 않는 부분은 남아있기 마련이다. 아마도 이런 이유 때문에 한번에 그치지 않고 계속해서 <논어>를 읽게되는 것이라고 하겠다.

원전을 제외하고서도 내가 소장하고 있는 <논어> 해설본만 하더라도 10여종이 넘는데, 강독을 하면서 비교를 해보면 어떤 부분은 대동소이하고 또 다른 부분은 전혀 상반된 번역을 하고 있는 경우도 적지 않다. 여전히 한국에서는 주자의 주석본이 가장 권위가 있는 것으로 인정되고 있기에, 대개는 주자의 주석이 달린 원전을 토대로 다양한 해석들을 비교하는 것으로 이어지고 있는 것이 <논어> 강독의 일반적인 방식이라고 하겠다. 이 책의 번역자 역시 '거의 매해 <논어>를 읽는데 그때마다 감흥이 다르다'고 말하고 있으며, 나 역시 강독할 때마다 비슷한 느낌을 받고 있다. 예전에는 허투루 넘겼던 부분이 의미 있게 다가오기도 하고, 예전에는 해석이 잘 되지 않아 고민했던 부분이 단번에 이해되는 경험도 적지 않다.

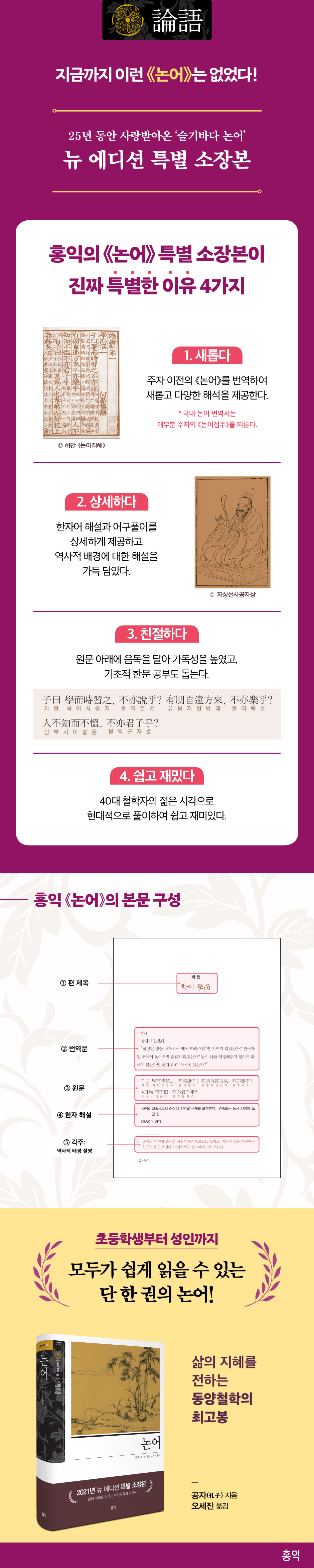

이 책은 번역자가 주자의 집주본에서 벗어나, 주자 이전의 '고본'들을 참고해서 새롭게 번역햇다고 밝히고 있다. 나아가 주자의 주석과 다를 경우, 각주를 통해 어떻게 다른지에 대해서 밝혀놓고 있는 점도 특징이다. 책의 체제는 <논어> 각 장절마다 번역문을 앞에 제시하고, 훈독이 딸린 원문과 주요 표현들에 대한 한자어 표현의 설명이 이어지고 있다. 아마도 원문의 내용을 접하고자 하는 사람이라면, 매우 효율적인 번역 방식이라고 생각할 수도 있을 것이다. 그러나 <논어>는 원문의 해석만으로 제대로 이해되지 않는 내용들이 적지 않다. 너무도 당연하게 일반 독자들은 그 당시의 문화나 제도가 낯설고, 혹은 공자가 사람에 따라 다른 방식으로 논리를 펼치고 있다는 점을 명료하게 이해하기가 힘들다고 생각한다. 때문에 그동안의 번역자들은 원문 해석에 그치지 않고, 그 내용에 관한 배경적 지식과 공자의 화법 등에 관해 해설을 붙였던 것이다.

예컨대 <논어>에 사용된 핵심 개념인 '인(仁)'은 원문에 매우 다양하게 제시되어 있어, 그 의미가 무엇인지를 파악하는 것이 쉽지 않을 정도이다. 혹은 제자들이 '인'에 대해서 질문할 때마다, 공자는 그 논리나 내용들을 조금씩 다르게 대답한다. 추상적 개념인 '인'을 지금도 한 마디로 정의를 내리기가 쉽지 않기에, 공자는 제자들의 이해 수준에 맞추어 그에 합당한 답변을 한 것으로 이해하고 있다. 그렇다면 그러한 대답이 나오게 된 배경은 결국 제자들의 지적 수준이나 성격 그리고 현재의 사회적 위치를 제대로 알아야만, 공자의 말이 지니는 의미를 유추할 수가 있는 것이다.

기존의 해석본들이 주로 주자의 해석에 치우쳐 있었지만, 번역자는 이 책이 주자 이전의 해석들을 많이 참고한 것으로 밝혀놓고 있다. 그래서 기존의 해석들과 분명히 다른 해석들을 발견할 수 있고, 그것이 <논어>의 내용을 이해하는데 적지 않은 도움이 될 수 있을 것이라고 여겨진다. 그러나 단지 원문의 해석과 한자어들의 풀이에 그치고 있어, <논어>를 보다 폭넓게 이해하고자 하는 이들에게는 뭔가 아쉽게 느껴진다고 하겠다. 이러한 체제를 취한 이유를 번역자는 '책이 상세해질수록 어려워지기 때문에 읽기 쉬움과 상세함 사이의 줄타기에서 오묘한 중용을 택'한 것이라고 설명하고 있다. 그러나 아무리 원문 해석을 부드럽게 한다고 하더라도, <논어>라는 책의 성격이 원문 번역만으로 제대로 이해하기 힘들다는 점을 간과한 것이 아닌가 여겨진다.

<논어>를 자주 읽는 번역자에게는 원문만으로도 그 내용이 어느 정도 정리되겠지만, 일반 독자들에게는 여전히 추상적인 개념과 구체적인 배경을 모르는 원문 읽기는 어려울 수밖에 없기 때문이다. 추후에 개정판을 낸다면 이런 점을 고려해서 주요 부분에서라도 시대적 배경이나 인물의 성격, 그리고 원문에 제시된 개념 등에 대한 보완 설명이 추가되었으면 하는 기대를 해 본다. 부분부분 기존에 생각했던 것과는 다른 해석들이 제시되어 있는 새로운 번역본이기에, 앞으로 <논어>를 새롭게 강독할 때 참고서의 목록에 하나 더 첨가할 수 있을 것이라 여겨진다.

* YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.

금년 막바지 독서로 노장사상을 대표하는 <도덕경>과 <장자>를 읽었다. 일상이 보잘것 없음을 깨닫고 우화이등선(羽化而登仙)하는 느낌을 가진 것까지는 좋은데, 코로나 시국이다보니 한 발은 지상에 두는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 든다. 그래서 금년을 마무리하는 책으로 <논어>를 택했다. 이제 땅을 딛고 하늘을 쳐다보는 기분이 든다.

지금까지 고전중의 고전이라 할

리뷰제목

금년 막바지 독서로 노장사상을 대표하는 <도덕경>과 <장자>를 읽었다. 일상이 보잘것 없음을 깨닫고 우화이등선(羽化而登仙)하는 느낌을 가진 것까지는 좋은데, 코로나 시국이다보니 한 발은 지상에 두는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 든다. 그래서 금년을 마무리하는 책으로 <논어>를 택했다. 이제 땅을 딛고 하늘을 쳐다보는 기분이 든다.

지금까지 고전중의 고전이라 할 수 있는 <논어>는 상당히 여러 번 읽었다. 유명한 구절들 중에서 입에서 술술 나오는 것들도 점점 많아졌다. 아직도 상태나 기분을 설명하는 형용사나 당시 상황을 알아야 이해할 수 있는 문구들은 여전히 힘들지만 전공자도 아닌데 그런 것까지 신경 쓸 필요없다라는 편한 마음으로 대해도 별로 아쉽지 않다. 그래서 좋아하는 구절을 다시 음미한다는 기분으로 가볍게 읽고 좋아하는 문장들을 다시 써 보았다.

이 책은 저자의 주관적 해설은 최대한 자제하고 원문을 충실하게 번역하려고 노력한 점이 특징이다. 논어에 대한 전반적 해설과 공자의 생애 등에 관한 개괄적 내용은 앞쪽에 모아서 제시한다. 또한 지금까지 논어 해석에 많이 활용된 주자의 <논어집주>에 따르지 않고 한당(漢唐) 대에 나온 <논어주소(論語注疎)>를 저본으로 하여 풀이하고 있다. 다른 시각에서 공자의 말씀을 되세기는 기회를 준다. 물론 원문도 제시되어 있어 좋아하는 구절을 소리내 읽어보거나 직접 써 보는 재미도 있다.

논어의 용도는 참으로 다양하다. 공자의 말씀을 고리타분한 옛날 이야기로 읽으면 그렇게 들리는 법이다. 인의나 충서와 같은 개념을 파고들어 현대윤리를 재구성해 보는 것도 좋을 것이다. 노장사상의 측면에서 본다면 너무 윤리적이고 생각이나 행동을 얽매는 사회규범의 성격을 지니고 있다는 약점이 있다. 인간관계의 지침이나 변화를 선도하고 자신을 채찍질하는 도구로 삼는다면 나의 삶에 등불이 되어 반짝반짝 빛을 발할 수도 있다. 불안한 일상에 쫒기는 현대인으로서는 마음의 여유를 갖는 수양의 방법을 찾을 수도 있겠다.

이번 <논어> 읽기에서는 평소 좋아하는 구절이 얼마나 자주 나오는지 관심을 두었다. <맹자>처럼 가끔씩 긴 이야기를 늘어놓은 문장들도 나오지만 논어의 맛을 인생의 진리를 담고 있는 짧은 경구들에 있다. 역시 반복해 독서할수록 그런 구절들을 만나는 시간들이 조금씩 길어진다. 제1편 <학이>에서부터 20편 <요왈>에 이르기까지 오래된 친구들을 만나는 그런 기분으로 독서를 즐겼다. 마음에 와 닿은 구절들을 정리해 본다.

(학이(學而)-16) “남이 나를 알아주지 못함을 근심하지 말고, 남을 알지 못함을 근심해야 한다.(不患人之不己知 患不知人也)”

(위정(爲政)-15) "배우기만 하고 생각하지 않으면 막연히 얻는 것이 없고, 생각만 하고 배우지 않으면 위태롭다. (學而不思則罔 思而不學則殆)"

(이인(里仁)-14) "벼슬이 없는 것을 걱정하지 말고, 벼슬에 설 만한 재능과 학식이 있는지를 걱정하라. (不患無位 患所以立)

(옹야(雍也)-20) "학문에 대해 아는 자는 그것을 좋아하는 자만 못하고, 좋아하는 자는 그것을 즐기는 자만 못하다.”(知之者 不如好之者 好之者 不如樂之者)

(옹야(雍也)-30) "자기가 세상에 우뚝 서고 싶으면 남을 먼저 세워 주고, 자기가 먼저 이루고자 하면 남을 먼저 이루게 하라." (己欲立而立人, 己欲達而達人)

(자한(子罕)-28) “날씨가 크게 추워진 뒤에야 소나무와 잣나무가 늦게 시듦을 알 수 있다. (歲寒然後 知松栢之後彫也)

(자로(子路)-23) "군자는 마음이 화합하지만 소견이 달라 줏대없이 남들을 따르지 않는다. 소인은 줏대없이 남들을 따르지만 이익을 다투기 때문에 화합하지 못한다. (君子和而不同 小人同而不和)

(헌문(憲問)-24) “옛날 사람들의 배움은 자기 자신의 내면적 성취를 위한 것이었는데, 지금 사람들의 배움은 남의 눈을 의식한 것이 되었다.” (古之學者 爲己 今之學者 爲人)

(위령공(衛靈公)-20) "군자는 자기자신에게서 문제해결 방안을 찾고 소인은 남에게서 찾는다. (君子求諸己 小人求諸人)"

논어(論語)

공자/오세진

홍익/2020.12.31.

sanbaram

동양의 고전을 넘어 세계의 고전이 된 <논어>의 전체적인 내용에 대해서 모르는 사람은 없을 것이다. 그러나 세부적인 내용을 공부하려 하면 너무 많은 책들이 나와서 어떤 책을 골라야 할지 선뜻 선택하기가 쉽지 않다. 오세진의 <논어>는 요즘 사람들이 쉽게 이해 할 수 있도록 주석을 간략하게 달고 쉬운 말로 풀어 썼

리뷰제목

논어(論語)

공자/오세진

홍익/2020.12.31.

sanbaram

동양의 고전을 넘어 세계의 고전이 된 <논어>의 전체적인 내용에 대해서 모르는 사람은 없을 것이다. 그러나 세부적인 내용을 공부하려 하면 너무 많은 책들이 나와서 어떤 책을 골라야 할지 선뜻 선택하기가 쉽지 않다. 오세진의 <논어>는 요즘 사람들이 쉽게 이해 할 수 있도록 주석을 간략하게 달고 쉬운 말로 풀어 썼다고 한다. 저자는 연세대학교 철학과와 동대학원 석사학위를 받았다. 지은 책으로 <흔들리는 나를 위한 1인 1철학>, <다산은 아들을 이렇게 가르쳤다>, <인간답게 산다는 것>, <율곡의 상소> 등이 있다.

<논어>는 약 2500년 전 오늘 날 중국의 작은 마을 취푸에서 태어난 공자가 그의 제자들은 물론이고 위정자들과 나눈 대화록이다. 개인의 인격수양과 정치에 대한 내용이 주를 이루고 있고, 공자 사후에 제자들 혹은 제자의 제자들 그룹에 의해 기록되었다는 것은 이미 널리 알려진 사실이다. 이 책의 특징으로는, ‘1. 북경대학출판사에서 나온 십삼경주소 시리즈 중의 <논어주소>를 저본으로 삼았다. 2. 가장 간결하고 곡 필요한 해설만을 담았다. 3. 역사적 배경 설명을 상세하게 제공하였다. 4. 공자의 ‘대화의 기술’에 대해서 설명했다. 5. <논어>에서 ‘존댓말’을 제거했다. 6. 한자어 해설을 상세하게 제공하였다.‘고 저자는 말한다. 또한 한국어 어법에 맞으면서도 독자들이 이해하기 쉽도록 번역하였다고 강조 한다.

|

제1편 학이(學而) 1-1 子曰 學而時習之, 不亦說乎? 有朋自遠方來, 不亦樂乎? 人不知而不?, 不亦君子乎 공자가 말했다. “몰랐던 것을 배우고서 때에 따라 익히면 기쁘지 않겠는가? 친구가 먼 곳에서 찾아오면 즐겁지 않겠는가? 남이 나를 인정해주지 않아도 화내지 않는다면 군자가 아니겠는가?” p.42 |

우리의 청소년들이 직면한 공부가 마치 어린 새가 비행을 위해 날갯짓 연습을 열심히 하듯 익히는 것이라는 뜻에서 학습이란 말이 이 말에서 나왔다. 물론 요즘은 평생 학습을 해야 하기에 모든 사람에게 배우고 익히는 공부는 언제 어디서나 필수 항목이 되고 있다.

|

제2편 위정(爲政) 2-15 子曰 學而不思則罔, 思而不學則殆. 공자가 말했다. “배우기만 하고 생각하지 않으면 얻는 것이 없고, 생각만 하고 배우지 않으면 얻는 것도 없고 사람의 정신만 피로하게 만들기 십상이다.” p.68 |

요즘 우리나라의 청소년들은 주로 배우는데 힘을 쓰고 익히는 것을 소홀히 하는 경향이 있다. 학교나 학원에서 열심히 배우지만 자기만의 시간을 갖고 원리를 생각해보는 경험을 쌓지 않기 때문에 쉽게 잊히고 배운 것을 응용하거나 창의력이 떨어지는 상황에 놓였다. 배움과 함께 중요한 것은 배운 것을 자기의 생각을 통해 충분히 응용할 수 있는 자기의 지식으로 익히는 것이다.

|

제2편 위정(爲政) 2-17 子曰 由! 誨女知之乎, 知之爲知之, 不知爲不知, 是知也. 공자가 말했다. “유야! 너에게 앎에 대해 가르쳐주겠다. 아는 것을 안다고 하고 모르는 것을 모른다고 하는 것이 참으로 아는 것이다. p.69 |

학원에서 일찍 진도를 나가게 되면 아이들은 다 안다는 생각에 학교의 공부를 소홀하게 된다. 이렇게 어렴풋이 알게 되는 것이 바로 함정이 되어 성적은 오르지 않게되어 공부에 지치게 되는 것이라 생각된다. 자기가 배운 것을 다른 사람에게 전달해 보면 자기가 알고 있는 것과 아는 것으로 착각하고 있는 것을 구별하게 된다. 정확히 모르면 다시 배우는 지혜가 필요하다.

|

제2편 위정(爲政) 2-12 子曰 君子不器. 공자가 말했다. “군자는 쓰임이 정해진 그릇이 아니다.” p.66 |

공자가 군자는 쓰임이 정해진 그릇이 아니라고 했다. 마찬가지로 누구나 어떤 일을 하도록 정해진 것은 없다. 자기 스스로 하고 싶은 일을 찾아 그 분야에 대해 노력했을 때 자기만의 그릇이 완성되듯, 자기만의 일을 갖게 될 것이다.

|

제4편 이인(里仁) 4-14 子曰 不患無位, 患所以立, 不患莫己知, 求爲可知也. 공자가 말했다. “벼슬이 없는 것을 걱정하지 말고 벼슬에 설 만한 재능과 학식이 없는 것을 걱정해야 한다. 자기를 알아주지 않는 것을 걱정하지 말고 알아줄 만한 사람이 될 것을 추구해야 한다. p.107 |

충분한 실력을 갖추게 되면 자기가 원하는 회사에 취직하거나 직업을 손쉽게 가질 수 있다. 경쟁이 치열한 만큼 자기만의 독특한 실력을 충분히 갖추어야 한다. 남들이 다 하는 일반적인 스펙 쌓기만 하다가는 성공의 길에서 점차 멀어지게 된다는 뜻이다.

|

제7편 술이(述而) 7-22 子曰 三人行, 必有我師焉, 擇其善者而從之, 其不善者而改之. 공자가 말했다. “세 사람이 길을 가면 반드시 내 스승이 될 만한 사람이 있다. 그중에 선한 사람을 골라 따르고, 선하지 않은 사람을 본보기로 삼아 고쳐야 한다.” p.176 |

배운다는 것은 꼭 나보다 나은 사람을 통해서만 얻을 수 있는 것이 아니다. 나보다 잘못하는 사람을 통해서도 그 사람의 잘못된 점을 내가 담지 않으려 노력하는 것 또한 공부라고 하는 것이다. 그래서 우직한 사람에게서도 우리는 많은 것을 배울 수 있다고 말한다.

|

제14편 헌문(憲問) 14-27 子曰 君子恥其言而過其行. 공자가 말했다. “군자는 자기 말이 행동보다 앞서는 것을 부끄러워한다.” p.334 |

요즘 사람들은 말로만 앞세우고 실천하지 않는 사람이 많다. 이렇게 말만 앞세우고 실천하지 않는 것은 부끄러운 일이다. 생각했으면 행동으로 먼저 보여 줘야 한다는 것을 언급한 것은 예나 지금이나 변함없는 진리인 것 같다.

|

제15편 위령공(衛靈公) 15-2 子曰 賜也, 女以予爲多學而識之者與? 對曰 然 非與? 曰 非也, 予一以貫之. 공자가 말했다. “사(賜)야, 너는 내가 많이 배워서 그것들을 기억하는 사람이라 생각하느냐?” 자공이 대답했다. “그렇습니다. 아닙니까?” 공자가 말했다. “아니다. 나는 하나의 이치로 온갖 것을 꿰뚫는다.” p.351 |

이 세상은 지식이 폭발적으로 증가하고 있다. 그러므로 모든 것을 알려고 하는 것은 불가능하다. 그렇기에 공자가 말하듯 한 가지 원칙과 기본지식을 갖고 충분히 생각하여 모든 일을 판단하고 행동으로 옮길 수 있다면 충분 하다고 생각하는 것이다.

이 책에서는 원문의 해석과 원문의 제시 그리고 원문을 해석하는데 필요한 문법 사항이나 낱말의 해설을 소략하게 기술하고 있다. 원문의 해석은 현대인들의 문법에 맞게, 그리고 현시대인들이 쓰는 낱말을 위주로 쓰고 있다. 그러나 한문 해석을 하는 데는 어려운 한자의 뜻은 물론 자세한 문법적 기술도 필요한데, 그런 것이 거의 다 생략되어 있다는 점이 아쉬운 점이다. 그러나 <논어>를 이미 읽은 사람들이 전체적인 내용의 파악과 원문을 대조해가며 읽기에 편하게 되어 있다고 생각 되었다.

(예스24 리뷰어클럽의 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.)

먼저, 이 독후글이 어떻게 내려갈 지는 나도 모르겠다.

아무래도 리뷰의 취지와는 맞지 않을 것이 뻔하겠다.

책을 손에 든 소견을 들자면 결국 내가 여기까지 왔다는 것이다. 난 전공자도 아니고 그렇다고 동양고전에 심취한 사람도 아니다. 또 지긋한 나이도 아니다. 내 생각이지만 예스에서 나는 젊은 축에 속하는 것 같다. 어디까지나 짐작이다. 막 닥치는 대로 책을 읽지

리뷰제목

먼저, 이 독후글이 어떻게 내려갈 지는 나도 모르겠다.

아무래도 리뷰의 취지와는 맞지 않을 것이 뻔하겠다.

책을 손에 든 소견을 들자면 결국 내가 여기까지 왔다는 것이다. 난 전공자도 아니고 그렇다고 동양고전에 심취한 사람도 아니다. 또 지긋한 나이도 아니다. 내 생각이지만 예스에서 나는 젊은 축에 속하는 것 같다. 어디까지나 짐작이다. 막 닥치는 대로 책을 읽지만, 그렇다고 이야기책이나 시집 등 문학이라는 갈래는 타지 않았다. (슈테판 츠바이크 빼고) 굳이 분야를 찍자면 주로 사회과학이라는 쪽인데, 때로는 고전도 만나고 최신 사회비평도 만난다. 예스는 교양 분야 고객이라는데 그렇다고 내가 지난 1년간 책 읽기를 통해서 교양이 철철 넘쳤냐면 그것도 아녀서 책 읽기는 어디까지나 자기만족이 더 크다는 생각이다. 편식이 심한 거지.

읽는 책은 내가 속한 사회, 세계, 인간, 등등 이런 쪽이다. 아직 잘 모른다. 그래서 계속 읽는다. 무슨 대리만족 같은 것. 막 비판하고 싶은데 생활이 생활이니 그러지는 못하고 대신 책으로나마 읽고 알고 그래서 블로거에 지적질하고. 딱 1년 사이 이렇게 되었다. 사설이 긴데. 아무튼, 이런 이유로 내가 접했던 모든 책의 귀결점은 동양과 인문이라는 것이었다. 이것은 보증한다. 앞으로도. 결국, 산업재해 1위, 자살률 1위, 인간소외, 자연재해, 지구 온난화 등등 전 지구적 전 인류적 관점에서 이러한 문제의 근원은 자본주의로 대표되는 서구 문명이었음이요, 그 해결은 동양과 옛것에서 찾아야 한다는 것이다. 이것은 지금도 진행 중에 있다. 점점 서구는 쪼그라들고 동양은 더욱 주목받을 것이다. 서구가 아닌 동양의 힘이요, 보태자면 동서양 합치의 힘이다. 물질이 아닌 정신의 힘이요, 인문의 힘이다. 돈의 연구가 아니라 인간의 연구라는 것이었다.

때문에 이 책 논어를 들었다.

논어에 대해 난 모른다. 논어라는 제목의 책을 든 것이 이 책이 처음이다. 좋고 나쁨도 평하지 못하겠다. 그래도 통밥이 있으니 몇 마디 하자면.... 이 책은 쉽다. 해설이 나오고 한문에 대한 음독이 나오고 생소한 한자어 알려주고 아래 주석에 당시 시대나 등장인물에 대한 이해가 있다. 따라서 넘사벽 같은 논어를 쉽게 접할 수 있게 한 이 책으로 보노라면 '논어 만만하네'다. 이 만만하다는 것은 어디까지나 읽어내리기의 평이지 속에 든 의미나 깨침은 평생 가도 어려운 거다.

논어는 무려 2500년 전 정치와 사회와 인간에 대한 고민을 한 공자라는 사람과 제자 사이에 주거니 받거니 한 이야기를 모은 책이다. 어쩌면 정치철학과도 같은 건데, 난 이를 사람 됨됨이, 사회 됨됨이로 본다. 공자가 정치를, 인간을, 도덕을 논할때 당시 서양은 헤로도토스가 역사라는 이름으로 이곳저곳 다니며 기록을 막 할까 말까 허우적거릴 때 이다. 그만큼 원래부터 동양은 서양보다 더 문명화되어 있었음이 분명하다.

'논어'가 주는 깨달음은, 남과 주변을 통찰하기보다 자신을 먼저 통찰하라는 것이었다. 남 앞에 주변에서 우뚝 서는 성장과 발전보다는 낮아지고 겸손해지는 자신의 성찰이었다. 이런 논어가 옛 조선에서는 공무원(과거시험)을 선발할 때 필수 항목이었다는 것과 속에 든 '효'와 '이타심'을 어릴 때부터 가르쳤다는 것이 사뭇 옛 조상님들을 우러러보게 한다. 지금은 이마저도 하지 않으니. 여러 번 거실 난로 옆에 앉아 논어가 들려주는 '효'를 딸아이에게 들려주었지만, 멍멍이가 짖는 듯 의미 없다. 작은 아이 교육이나 큰아이 교육이나 작은 어른 배움이나 큰 어른 배움이나 모두가 남보다 잘나고 똑똑하기 위한 배움뿐인 현실에서.......

'논어'의 학술적 철학적 해설은 전공자에게 맡기고 우리 같은 범인은 논어가 오늘날 우리에게 주는 가치와 깨침을 보면 되겠다. 공자가 내게 주는 깨침은 한마디로 " 니부터 똑바로 해라!"

난 생애 처음 논어를 담았다.

yes24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.