이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

.jpg)

저자소개 (2명)

회원리뷰 (3건) 회원리뷰 이동

여전히 이 팬데믹 시대의 한복판에 있는데 지난 행적을 되짚어보며 내가 그때 이 팬데믹 시절의 어느 시점, 어느 곳에 있었나, 전염의 위험에 노출돼 있었던가 아니었던가, 하는 식으로 생각해보는 건 정말 이상한 일이다. 짧은 기간 동안에 너무 많은 것들이 너무 빨리 변했다. 2020년 달력을 들여다본다... 나는 지구상에 살고 있는 다른 사람들이 모두 그랬듯이 1월과 2월 내내 완벽

리뷰제목

여전히 이 팬데믹 시대의 한복판에 있는데 지난 행적을 되짚어보며 내가 그때 이 팬데믹 시절의 어느 시점, 어느 곳에 있었나, 전염의 위험에 노출돼 있었던가 아니었던가, 하는 식으로 생각해보는 건 정말 이상한 일이다. 짧은 기간 동안에 너무 많은 것들이 너무 빨리 변했다. 2020년 달력을 들여다본다... 나는 지구상에 살고 있는 다른 사람들이 모두 그랬듯이 1월과 2월 내내 완벽하게 정상적으로 살고 있었다. 헬스클럽에 가고, 1.5킬로미터씩 수영을 하고, 친구들을 만나고... 나는 얼마나 한 치 앞도 못 보고 있었던 건가. 불과 며칠 안에 삶 전체가 완전히 바뀔 수도 있다는 걸 우리 모두 얼마나 모르고 있었던 건가. p.37~38

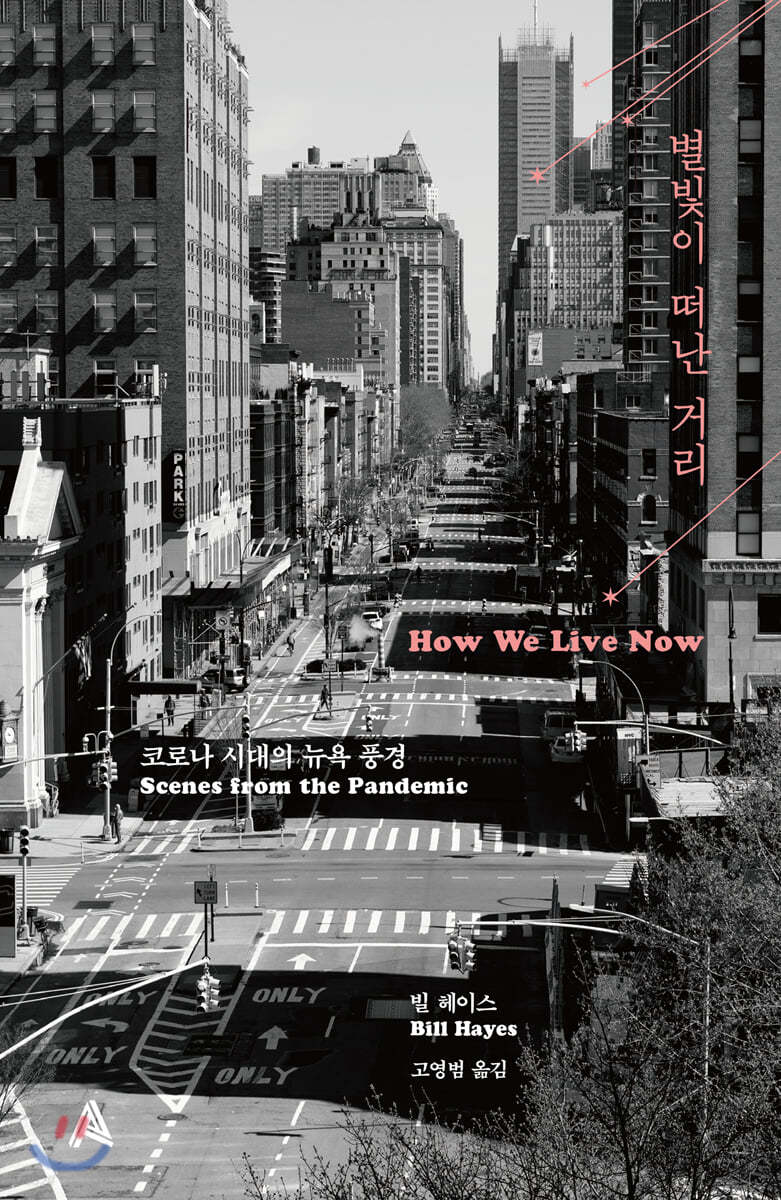

올리버 색스의 연인으로 알려진 뉴욕의 작가이자 사진가인 빌 헤이스는 팬데믹의 정점을 지나는 도시 뉴욕의 풍경들을 글과 사진으로 포착해냈다. 미국 전체 확진자 수의 3분의 1이 뉴욕에서 나왔을 정도로, 다른 주에 비해 인구 밀도가 높고, 대중교통 이용자가 많은 도시이다. 교통체증도 심하고, 유동인구도 많고, 관광객도 많았던 곳이다. 이 책의 표지 사진이기도 한 8번 애비뉴의 풍경은 2020년 4월 6일에 찍었다. 낮 시간인데도 거리가 턴텅 비어 있고, 가끔 지나다니는 사람들은 수술용 마스크로 얼굴을 덮고 있다. 저자가 거주하고 있는 18층짜리 아파트 건물도 반 이상이 비었다. 많은 입주민들이 별장으로 떠났고, 젊은 사람들은 부모와 같이 지내려고 떠났고, 몇몇 이웃들은 코로나19로 세상을 떠났다. 그는 거의 매일 누군가가 이 병에 걸렸다는 소식을 듣는다.

팬데믹 이후 우리가 당연한 것으로 받아들여왔던 많은 일상들이 대부분 사라져버렸다. 다시 여행을 하게 될까, 낯선 사람과 악수를 하고, 헬스클럽에 가고, 영화관에 가고, 아무 두려움 없이 사람들로 붐비는 거리를 거닐고, 아무 걱정 없이 마스크를 끼지 않고 밖에 나갈 수 있을까. 이런 것들은 대단한 의지를 가지고 행할 수 있던 것들이 아니었다. 하지만 그 평범한 일상들의 기억이 까마득하기만 하다. 불과 몇 달 전이었는데도 말이다. 이 책은 코로나의 상처가 가장 큰 도시 뉴욕에서 사태가 시작된 후 백 일까지의 모습을 담고 있다. 저자는 한 사람의 삶이 문자 그대로 하룻밤 새에 어떻게 달라질 수 있는지를 전하고 싶었고, 지금의 이 끔찍한 상황으로부터 의미 있고, 아름답고, 솔직하고, 보편적으로 공유할 수 있는 무언가를 만들어보고 싶었다고 말한다.

“당신을 잃어버리고 있는 중인 것 같아.”

“아냐. 안 잃어버렸어. 난 여기 있어.” 내가 말한다.

우린 크리스토퍼 스트리트 부두에서 만나기로 한다. 우린 어떤 규칙도 어기지 않는다. 사람들이 걷고, 운동하고, 공공장소 에서 만나는 건 허가된 일이다. 사회적 거리 두기를 지키는 한. 기다리고 기다린다. 마침내 그가 블록 저쪽 끄트머리에서 후디에 코트를 걸쳐 입고 발을 끄는 듯한 걸음걸이로 다가오는 모습이 보인다. p.118

발 밑에서 아무의 눈에도 띄지 않는 마른 풀들을 모아 화환 모양을 만드는 젊은 여자, 위기 상황에 대비해 뉴욕으로 와서 운동 중인 미국육군사관학교의 위생병들, 한 명도 타지 않아 텅 빈 러시아워의 지하철 풍경, 팬데믹 초반 코로나에 걸렸다가 항체가 생겨 연구용으로 혈장을 기부한 뉴욕대학병원의 마취과 레지던트들, 한순간에 동료를 잃은 야외관리업체 직원, 소독제와 장갑을 지닌 채 거리에서 담요를 뒤집어쓰고 앉은 노숙인 등 이 책에 수록된 흑백 사진 속 풍경들이다. 저자가 사진을 찍고, 이 책에 수록될 글을 쓰고 있었던 올해 3월에서 5월 중순 사이의 어느 날, 뉴욕에서는 며칠째 하루에 800명씩 죽어가고 있었다. 사망자들 대부분은 가난한 사람들과 노동계급이 몰려 있는 브롱크스와 퀸스 구역에서 나왔다. 800명이라는 수치는 구체적으로 체감되기 어려운 숫자이다. 불과 몇 달 사이에 도시의 모든 것이 바뀌고 있으며, 우리는 그 혼란의 한복판에서 살고 있다.

전대미문의 팬데믹 이후 우리는 전과는 완전히 다른 삶을, 누구도 겪어보지 못한 세계에서 살아가게 될 것이다. 그러니 지금은 '살아있는 동안 삶을 조금씩 잃어버리는 이상한 시절'인 셈이다. 카메라를 들고, 마스크를 쓰고, 손 세정제를 주머니에 넣고, 이 사태의 증인이 되고자 거리로 나선 빌 헤이스의 사진과 글들이 뭉클할 수밖에 없는 것은, 우리가 바로 그 혼돈의 중심에서 일상을 살아내고 있기 때문일 것이다. 인구의 거의 절반이 죽었던 14세기 유럽의 흑사병처럼 언젠가 2020년을 코로나19로 인한 팬데믹 시대로 기억하게 될 거라는 사실이 슬프다. 그래서 더욱 이런 책이 필요하다. 이 시기를 함께 통과하면서 우정과 존중을 나누고, 연대를 모색하는 사람들의 이야기를 통해서 서로에게 다정한 안부를 건넬 수 있을 테니 말이다. 거기, 당신 잘 지냈나요? 요즘 지낼 만한가요? 그리고 강요된 고독과 고요 속에서, 우리 생애의 어떤 순간들을 돌이켜보자. '말해진 것들과 말하지 않은 것들, 행해진 것들과 행하지 않은 것들, 표현된 사랑과 표현되지 않은 사랑, 네가 받은 그 모든 감사한 일들, 네가 느낀 그 모든 감사함.(p.880' '의지와 노력만으로 언제든지 누릴 수 있다고 믿었던 모든 것들이 송두리째 흔들리면서' 불안과 우울의 날들을 보내고 있는 사람들에게 이 책을 추천한다. 바로 그런 당신을 위한 안부와 위로를 안겨주는 근사한 책이다.

빌 헤이스는 올리버 색스로 인해 알게 된 작가다. 굉장히 매력 있는 작가라고 생각했는데 코로나 시대의 뉴욕을 포착한 그의 이번 작품 역시 상당히 매력적이고, 씁쓸했다. 뉴욕도 역시 이곳과 마찬가지로 멈추어버렸다는 것을 생각하면 슬퍼진다. 당연한 것이지만 생각하는것과 피부에 와닿는 것은 다르기 때문이다. 별빛들은 어디로 떠나갔을까. 별빛들이 다시 뉴욕에 찾아오는 그날이

리뷰제목

빌 헤이스는 올리버 색스로 인해 알게 된 작가다. 굉장히 매력 있는 작가라고 생각했는데 코로나 시대의 뉴욕을 포착한 그의 이번 작품 역시 상당히 매력적이고, 씁쓸했다. 뉴욕도 역시 이곳과 마찬가지로 멈추어버렸다는 것을 생각하면 슬퍼진다. 당연한 것이지만 생각하는것과 피부에 와닿는 것은 다르기 때문이다. 별빛들은 어디로 떠나갔을까. 별빛들이 다시 뉴욕에 찾아오는 그날이 하루빨리 왔으면 좋겠다. 그런데 오늘 국내 확진자수가 거의 1000명에 육박했다. 언제 이 지긋지긋한 코로나가 끝날지... 모두가 제자리를 찾기를.. 그리고 저자는 올리버의 부재 속에서도 잘 지내고 있는것 같아서 다행이라는 생각이 들었다. 계속 사랑하고 행복하게 지내시길..

“사진이 변화의 급박함을 기록할 수 있다는 건 이미 아는 사실인데, 또 한 가지 분명해지고 있는 것은 내가 여태 해온 거리 사진이 앞으로는 절대 전과 같을 수 없다는 사실이다.”

세계적으로 전염병이 유행하는 상태가 3년이 다 돼간다. 코로나가 인간에게 처음으로 자신의 위험을 증명했을 때, 전 세계는 그야말로 패닉이었다. 자국을 위한다는 미명하에 넓게는 특정 국가와 교류를

리뷰제목

“사진이 변화의 급박함을 기록할 수 있다는 건 이미 아는 사실인데, 또 한 가지 분명해지고 있는 것은 내가 여태 해온 거리 사진이 앞으로는 절대 전과 같을 수 없다는 사실이다.”

세계적으로 전염병이 유행하는 상태가 3년이 다 돼간다. 코로나가 인간에게 처음으로 자신의 위험을 증명했을 때, 전 세계는 그야말로 패닉이었다. 자국을 위한다는 미명하에 넓게는 특정 국가와 교류를 끊고 좁게는 한 지역을 봉쇄하는 등 하나의 지구촌이라는 말이 무색하게 각자 도생의 시대로 접어드는 듯했다. 하지만 ‘다정한 것이 살아남는다’는 어느 책의 제목처럼 꺼져가는 불빛 속에 상냥함을 잃지 않는 사람들이 있다. <별빛이 떠난 거리>는 그런 사람들을 기록한 에세이다. 책 속에 실린 흑백 사진은 마치 별빛이 떠난 거리의 색채를 옮겨놓은 것처럼 무채색으로 이루어져 있지만 풍경이 된 인물의 얼굴에서 따뜻한 결연함을 찾을 수 있다. 책의 저자 빌 헤이스는 사진기를 들고 그들의 장면 속으로 뛰어들어 기꺼이 함께한다.

“우울증에 대해서 내가 배운 가장 중요한 사항은 우울증을 ‘하나의 우울함’으로, 마치 하나의 커다란 덩어리인 것으로 다루지 말라는 것이다.”

코로나가 가져온 거리 두기는 개인화 가속화에 불을 붙였다. 개개인의 삶, 나의 삶은 위태로운 팬데믹 시대에 폭풍 앞에 놓인 촛불처럼 너무도 연약했다. 그래서 모두가 각자도생으로, 홀로 심지를 불태우기로 결심했다. 우리들이 고고하게 홀로 서있는 동안 사회는 아이러니하게도 개인을 묵살하는 방향으로 흘러갔다. 국가는 저마다 다른 열기를 품은 수많은 촛불들을 하나의 집단으로 망라하여 그들의 입맛에 맞게 규격화했다. 규격화된 집단은 외부의 잣대에 따라 얼마든지 천사에서 악마로 타락시킬 수 있었다. 진실이 무엇이든 상관없다. 악마로 규정된 집단에 ‘나’가 속해 있지 않으면 될 일이다. 이런 사회에서 개인은 존중받을 수 없다. 국가도, 집단도, 심지어 개인마저도 짓밟아 버리는 가치를 누가 존중해 준단 말인가.

“벌써 몇 년째 집에서 일을 해온 내 입장에서 상상하기에는, 집에 머물고 집에서 일해야 한다는 명령에 따르는 게 나 같은 처지에 있는 이들에게는 조금 더 쉬운 일인 것 같다. 게다가 나는 혼자 있는 걸 좋아하고 내성적인 사람이기 때문에, 이 또한 도움이 된다.”

“마크는 훌륭한 음악 리스트를 만들어서 그중 몇 곡을 자신의 사진과 함께 보내왔다. 마크는 그 리스트를 “팬데믹 시대의 플레이리스트”라고 불렀는데, 우리 둘 다 좋아하는 옛날 R&B 곡들이었다.”

모든 문제를 하나의 잡단으로 생각하여 풀어가는 사회에서 개인의 가치는 무채색으로 이루어진 흑백 사진과도 같다. 하지만 저자 빌 헤이스가 담은 흑백 사진 속 풍경은 그렇지 않다고 말해준다. 각 챕터마다 나열된 흑백 사진은 빠르게 변화하는 팬데믹 시대에서 개인의 고유한 삶의 방식을 존중하고, 살아남기 위해 서로를 의지할 수밖에 없는 이들의 모습을 생동감 있게 포착했다. 뉴스에서 찾아볼 수 없는 나약한 날갯짓은 현실을 살아가는 인류의 보편화된 정서를 공유하고 있어 우리들에게 공감과 감동을 불러일으킨다.

“내 생각에, 우린 모두 일종의 PTSD를 겪게 될 거 같아. 난 벌써 겪고 있는 거 같고. 결국엔 우리 모두가 이걸 통해 연결돼 있잖아. 그리고 지금 뉴욕에 살고 있는 사람들이 보여주는 조심성과 자각, 이런 게 너무 자랑스럽다는 걸 얘기하고 싶어.”

거리 두기로 인한 사회적 단절은 마스크 규제가 풀어졌음에도 불구하고 여전히 잔재하고 있다. 2020년에 우리에게 찾아온 위협은 한 번도 겪지 못한 유형이어서 범지구적으로 PTSD를 불러일으켰기 때문이다. 생존에 특화된 뇌는 한 번 내재된 공포를 절대로 잊지 않고 기억한다. 즉, 우리는 앞으로 평생 팬데믹과 관련된 PTSD를 가지고 살아가야 한다는 것이다. 반대로 말하자면, 전 세계인들 모두가 단절과 상실에 관한 고통을 공유하고 있다는 뜻이다. 팬데믹으로 인해 혐오가 만연해진 사회에서 두터운 벽을 부서 주는 열쇠는 그렇게 멀리 있지 않을 수도 있다. 멈춰버린 흑백 풍경 속으로 들어가 우리의 과거를 되돌아보자. 그곳에서 마주친 아픔과 고독을 외면하지 않고 입 밖으로 내뱉을 수 있다면 사회가 조금은 덜 외롭지 않을까.