이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

저자소개 (1명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (6건) 회원리뷰 이동

책 날개에 조해주는 1993년에 태어났다고 나와. 시가 끝나고 나오는 ‘자술 연보’는 1978년부터 시작해. 거기에 나온 이름은 숙희여서 처음에는 ‘응?’ 했어. 숙희는 조해주 어머니야. 어머니 이야기부터 하다니. 그것도 자신이 태어나기 전을. 연보는 다른 사람이 정리할 때가 많은데 자신이 쓰는 연보도 괜찮은 듯해. 자기 자신을 돌아보는 기회가 되기도 하겠지. 난 쓸 게 없어. 내

리뷰제목

책 날개에 조해주는 1993년에 태어났다고 나와. 시가 끝나고 나오는 ‘자술 연보’는 1978년부터 시작해. 거기에 나온 이름은 숙희여서 처음에는 ‘응?’ 했어. 숙희는 조해주 어머니야. 어머니 이야기부터 하다니. 그것도 자신이 태어나기 전을. 연보는 다른 사람이 정리할 때가 많은데 자신이 쓰는 연보도 괜찮은 듯해. 자기 자신을 돌아보는 기회가 되기도 하겠지. 난 쓸 게 없어. 내가 써 봤자군. 내가 쓰는 글도 영 아니고. 이런 자존감 낮은 말을 하다니. 얼마전에 라디오 방송을 들으니 거기에 나온 사람이 자신을 천재라고 하더군. 유튜버로 이름이 잘 알려진 사람이었어. 유튜브도 텔레비전도 안 보니 난 잘 모르지만. 이름 앞에 붙이는 천재라는 말은 호 같은 거래. 재미있는 호지. 어렸을 때부터 자신이 그 말을 해서 자존감 높고 자신도 있지 않았을까 싶어. 난 갈수록 안 좋아지지만. 조해주를 말하다가 이름도 잊어버린 사람 이야기를 했군.

여기 담긴 시는 어쩐지 소설 같은 느낌이 들기도 해. 모두 그런 건 아니고. 어쩌면 시에 나오는 사람이 있어설지도 모르겠어. 그런 시 처음 본 것도 아닌데, 이번에는 소설처럼 느끼다니. 내가 단순하군. 조해주는 2008년에 소설을 썼대. 2008년에는 열다섯살이었나. 그렇게 빨리 소설을 쓰다니 어쩐지 부럽군. 시에도 소설을 쓰겠다는 말이 나와. 조해주가 1997년에 본 텔레비전 만화영화 나도 봤어. 그게 1997년이었나. 무슨 만화영화였냐고. <달의 요정 세일러문>이야. 이거 첫번째만 꽤 빠져서 봤어. 뒷 이야기는 잘 못 봤어. 볼 시간이 없어서 그랬겠지. 시보다 이런 이야기를 하다니. 조금 반가워서. 이제는 그런 만화영화 별로 안 좋아하지만.

이번 겨울에 스페인으로 일주일 정도 여행을 갈 거예요. 몇 마디라도 미리 배워가는 게 좋을까요?

내가 말하자

그는 좋은 방법이 있다고 한다.

사진이나 그림을 휴대폰에 많이 저장해두는 것이 좋다고 한다. 구구절절 설명할 필요없이 휴대폰을 꺼내어 손가락으로 가리키면 되니까.

이것, 하나

하고 말하면 의사소통에 문제가 없다고 한다.

손잡이 달린 유리병이 스페인어로 뭔지 아니?

아뇨.

그는 손잡이 달린 유리병 사진을 보여준다. 그것은 내가 먼저 생각했던 것보다 더 길쭉하다.

진짜 몰라요?

나 국문과 나왔어.

나는 그를 가리키며 웃고 그도 나를 가리키며 웃는다.

믿을 수 없는 이야기를 들으면 웃음이 나온다.

그러나

그가 뒷짐을 지고 서서 등 뒤로 유리병을 숨기고 있다면?

수많은 행인들이 오가는 길 한복판이라면?

구름보다 천천히 멀어지고 있다면?

나는 그저 손을 뻗고 있을 뿐

배꼽이라는 말이 내키지 않아서 단추를 말하고

유리병으로 이해하고

왜 알아채지 못했을까?

그와 내가 웃고 있는 여름에서 아주 멀리 있는

내가

이것, 하고 말하면

누군가 설탕에 절인 포도를 나에게 건넨다. 빈 유리병이 필요했는데

나는 그것을 받아들고 어리둥절한 얼굴을 하고 말하겠지.

맞아요,

이것이 필요했어요.

-<이것, 하나>, 44쪽~46쪽

앞에 옮긴 시는 그냥이야. 앞부분과 뒷부분으로 나뉜 듯한 느낌이 들기도 하는군. 스페인에 가서 말이 아닌 사진을 보여주면 바로 알겠지. 그건 어느 나라에서나 괜찮겠어. 뒤에서는 해야 할 말을 못하고 다른 말을 하고, 다른 말로 알아듣는군. 그래도 그걸 받아들였네. ‘이것’ 하고 말했을 때 바로 알아채는 사람이 있다면 좋을 텐데. 그건 어려운 일이겠지. 똑바로 말해야 알잖아. 그건 나도 마찬가지야.

여러 시를 만나보는 건 괜찮은 듯해. 시를 보면 난 쓰지 못해도 이렇게 쓰기도 하는구나 해. 시, 여전히 가끔 봐. 시는 시집에만 있는 건 아니지만. 글이 아닌 시도 잘 보면 좋을 텐데. 조해주는 2015년에 한주에 한번 시집을 보고 사람들과 이야기했대. 그 말 보고 나도 시집 한주에 한권 볼까 하는 생각을 잠깐 했는데. 그랬다가 두주에 한권은 어떨까 했어. 아니 한달에 한번이라도 시집 만나야겠어.

희선

시를 너무 오랫만에 읽었나보다. 알쏭달쏭. 뭔가 있는듯한데 손에 잡히지 않는다. 산문읽기에 편중한 부작용인가? 독특하고 괴팍한 시. 한편 유쾌하기도 하다. 세 번 정도 읽어야 어렴풋이 연결점이 보이는듯. _______생각에게 부탁한다제발 기척 좀 하세요오지 않으면 어쩌지걱정보다 병적인 것은 걱정 없이는 외롭다는 것나는 건강하게 살고 싶다누군가 씹다 버린 생각을 다시 주워다

리뷰제목

시를 너무 오랫만에 읽었나보다. 알쏭달쏭. 뭔가 있는듯한데 손에 잡히지 않는다. 산문읽기에 편중한 부작용인가?

독특하고 괴팍한 시. 한편 유쾌하기도 하다. 세 번 정도 읽어야 어렴풋이 연결점이 보이는듯.

_______

생각에게 부탁한다

제발 기척 좀 하세요

오지 않으면 어쩌지

걱정보다 병적인 것은 걱정 없이는 외롭다는 것

나는 건강하게 살고 싶다

누군가 씹다 버린 생각을 다시 주워다 씹으면서

누군가의 눈에 갇혀도 좋으니

거울처럼 고요하다

생각의 목소리를 누가 빼앗았나

우리 다른 이야기 하자 | 조해주 저

‘생각에게’ 중에서

#우리다른이야기하자 #조해주 #조해주시집 #아침달 #시읽기 #독서 #책스타그램 #북스타그램 #시스타그램

독특하고 괴팍한 시. 한편 유쾌하기도 하다. 세 번 정도 읽어야 어렴풋이 연결점이 보이는듯.

_______

생각에게 부탁한다

제발 기척 좀 하세요

오지 않으면 어쩌지

걱정보다 병적인 것은 걱정 없이는 외롭다는 것

나는 건강하게 살고 싶다

누군가 씹다 버린 생각을 다시 주워다 씹으면서

누군가의 눈에 갇혀도 좋으니

거울처럼 고요하다

생각의 목소리를 누가 빼앗았나

우리 다른 이야기 하자 | 조해주 저

‘생각에게’ 중에서

#우리다른이야기하자 #조해주 #조해주시집 #아침달 #시읽기 #독서 #책스타그램 #북스타그램 #시스타그램

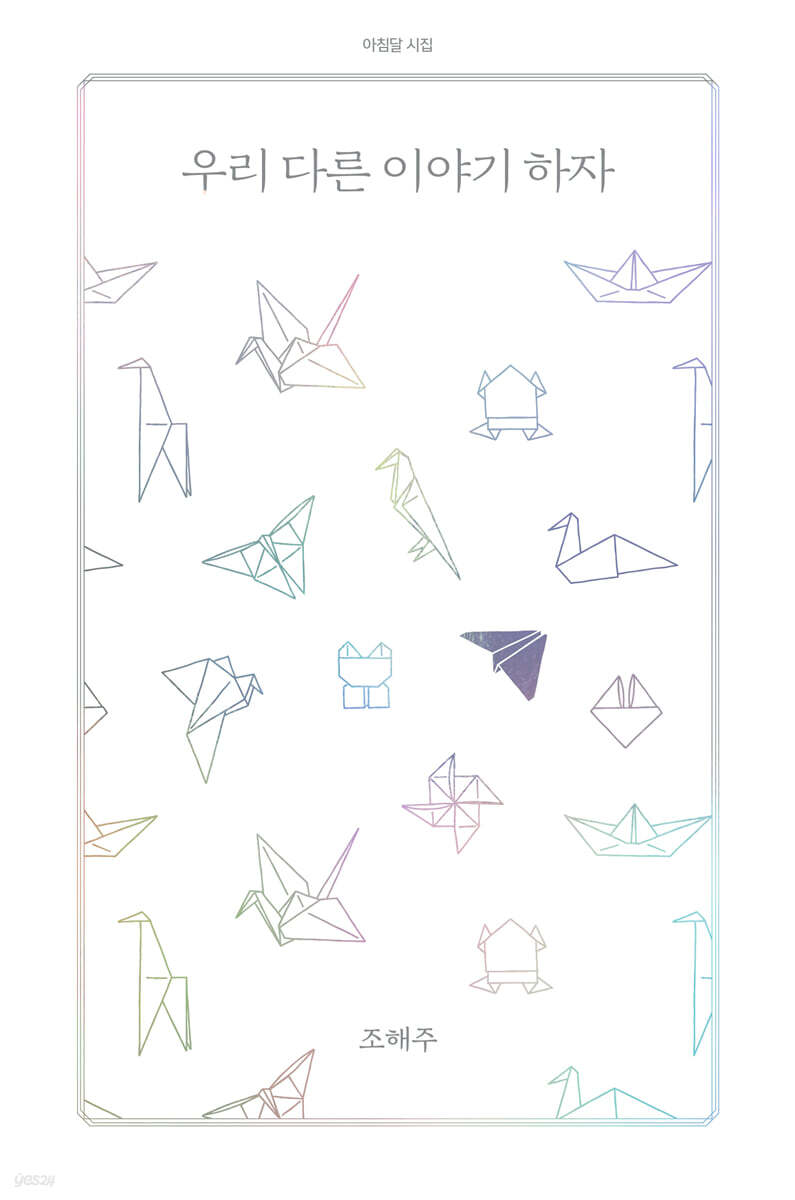

처음 시에 푹 빠졌을 무렵 가장 좋아하던 황인찬 시인이 추천했던 시집이다.당시 표지를 보고 시집을 골라서 (ㅎㅎ) 위 사진처럼 심플하지만 감각적인 디자인에 마음이 갔고'우리 다른 이야기 하자'라는 진지한 문제에 한 발 물러서고 싶은 회피성 다분한 태도에 공감이 가서.. ㅠ결국 카드를 긁어버린 것이다.. 그리고 일할 때 틈틈이 읽었다.조해주 시인은 무려 비등단 시인이다~ 와우~

리뷰제목

처음 시에 푹 빠졌을 무렵 가장 좋아하던 황인찬 시인이 추천했던 시집이다.

당시 표지를 보고 시집을 골라서 (ㅎㅎ) 위 사진처럼 심플하지만 감각적인 디자인에 마음이 갔고

'우리 다른 이야기 하자'라는 진지한 문제에 한 발 물러서고 싶은 회피성 다분한 태도에 공감이 가서.. ㅠ

결국 카드를 긁어버린 것이다.. 그리고 일할 때 틈틈이 읽었다.

조해주 시인은 무려 비등단 시인이다~ 와우~

가장 좋아하는 작품은 바로 '방'이다

나 왔어,

열에 아홉은 내가 방에게 말하는 상황이다.

혼자가 없어져도 물건으로 채워지는 방

방의 입장에서 보자면 언제나 충만했을 따름이지만

나는 가끔 방이 부족해서 견딜 수가 없다.

(중략)

아홉, 열, 쉿

도둑보다 빨리

꿈이 방으로부터 도망친다면 반드시 잡히게 되어 있다.

(중략)

방이 나를 찾아올 때가 있다.

찾아올 때는 혼자 오지 않는다.

여분이나 구겨진 종이가 겨우 다다른 푸른 쓰레기통

어긋나면서 몸을 포개고 있는 접시 같은 것들

(중략)

선물도 스스로의 정체가 궁금해서

네모난 어둠을 흔들고 덜컹거린다.

나는 그것에 귀를 가져다 댄다.

방 28~29쪽

지금은 이사를 갔는데 그 전에 살던 집의 방은 꽤 좁았다.

조금만 어지럽혀도 방이 꽉 차서 누울 곳이 없었다.

그래서 방이 소유 대상이기보다 방 그 자체로 존재하는 것 같았다.

그리고 한 방에서 20년 가까이 살아서 그런지

토속신앙처럼 뭔가 영이.. 깃든 것 같기도 하고

이 시를 읽으면서 사춘기를 보내면서 집에 있을 때 느꼈던 막막함과 답답함이 떠올랐다.

그리고 화자의 방과 마주하려는 태도와 선물의 이미지가 만나면서

사춘기 때의 안 좋은 추억이 조금 치유 받는 느낌이 든다.

무엇보다 분명 화자는 한 장소에 있는데 여러 방향으로 시상이 전개되서 잘 읽히고 흥미로웠다

(상략)

배꼽이라는 말이 내키지 않아서 단추를 말하고

유리병으로 이해하고

왜 알아채지 못했을까?

그와 내가 웃고 있는 여름으로부터 아주 멀리 있는

내가

이것, 하고 말하면

누군가 설탕에 절인 포도를 나에게 건넨다. 빈 유리병이 필요했는데

나는 그것을 받아들고 어리둥절한 표정을 지으며 말하겠지.

맞아요,

이것이 필요했어요.

이것, 하나 44~46쪽

이 시는 뒤 표지에 있다.

화자가 스페인으로 여행을 가기 전 의사소통을 대비해 여러 사진을 준비하는 과정에서 시가 출발한다.

타인과 함께 향유하는 언어가 없고, 오로지 손짓 눈짓만 통하는 상황에서 뜻이 통하지 않아도

뜻이 통했다고 말하는 화자의 태도가 여러 방향으로 분석이 가능할 것 같다.

상대와 친해지려고 하는 건지, 그냥 이 상황을 모면하기 위해 달관하려고 하는 건지.

사춘기 때 이런 상황에 처할 때가 많았다.

자기를 표현하기보다 남을 맞춰주려는 마음이 컸다.

그러다보니 자신은 a를 원하는데 상대가 b를 주면

응, 맞다고. 이게 내가 필요했던 거라고 자주 말했던 것 같다.

이 시집의 시는 이런 식으로 마지막에 여운을 남겨서

다음 이야기를 상상하게 한다.

시집 마지막에는 추천사가 없고 작가의 이력을 담은 부록이 있다.

태어날 때부터 지금까지의 사건사고를 연도 순으로 기록했다.

그것을 따라가며 자신의 과거를 되짚었다.

사춘기 감성에 젖게 되는 좋은 시집이었다!

다들 한번 읽어 보시라..

어디선가 '우리 다른 이야기 하자' 시집에 수록된 시의 글귀를 읽게 된 후, 내내 그 잔상이 남아 있어서 시집을 구매하게 되었다ARTE 시리즈 답게, 표지가 아주 예뻤다시집은 순서대로 읽지 않고 아무 페이지나 열어서 눈에 들어 오는 시를 읽고는 하는데, 시집에 수록된 시들이 인상적이었다 맞아요,이것이 필요했어요.―"이것, 하나" 중에서다음 시집도 기대가 된다

리뷰제목

어디선가 '우리 다른 이야기 하자' 시집에 수록된 시의 글귀를 읽게 된 후, 내내 그 잔상이 남아 있어서 시집을 구매하게 되었다

ARTE 시리즈 답게, 표지가 아주 예뻤다

시집은 순서대로 읽지 않고 아무 페이지나 열어서 눈에 들어 오는 시를 읽고는 하는데, 시집에 수록된 시들이 인상적이었다

맞아요,

이것이 필요했어요.

―"이것, 하나" 중에서

다음 시집도 기대가 된다

어렵지 않지만 감각적인 시들이 많다.어떻게 이런 표현을 생각해냈을까.하며 감탄하며 읽은 시도 여러 편이었다.시인은 관찰력이 좋아야 한다는 말이 왜인지 이해되었다.빌려 읽은 시집인데 자꾸 떠올라서 구매했다.입문 시집으로도 좋은 것 같아 시를 읽고 싶으나 어려워하는 이들에게 추천하고 싶다.시를 알아가는 초보 독자 중 한 명으로서 좋은 시집을 만나 너무 기쁘다.좋은 시들도

리뷰제목

어렵지 않지만 감각적인 시들이 많다.

어떻게 이런 표현을 생각해냈을까.

하며 감탄하며 읽은 시도 여러 편이었다.

시인은 관찰력이 좋아야 한다는 말이 왜인지 이해되었다.

빌려 읽은 시집인데 자꾸 떠올라서 구매했다.

입문 시집으로도 좋은 것 같아 시를 읽고 싶으나 어려워하는 이들에게 추천하고 싶다.

시를 알아가는 초보 독자 중 한 명으로서 좋은 시집을 만나 너무 기쁘다.

좋은 시들도 많고 표지도 너무 예뻐서 소장가치가 만점이다.

어떻게 이런 표현을 생각해냈을까.

하며 감탄하며 읽은 시도 여러 편이었다.

시인은 관찰력이 좋아야 한다는 말이 왜인지 이해되었다.

빌려 읽은 시집인데 자꾸 떠올라서 구매했다.

입문 시집으로도 좋은 것 같아 시를 읽고 싶으나 어려워하는 이들에게 추천하고 싶다.

시를 알아가는 초보 독자 중 한 명으로서 좋은 시집을 만나 너무 기쁘다.

좋은 시들도 많고 표지도 너무 예뻐서 소장가치가 만점이다.