이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

저자소개 (2명)

회원리뷰 (4건) 회원리뷰 이동

내가 사랑하는 도시, Porto 포르투라서 기대한 바가 있어서 그런지, 그렇게 특별하지 않았다. 적어도 내 기억 속의 포르투는 다른 유럽 도시와 확연하게 다른 분위기를 지녔다고 생각한다. 어딘가 칙칙하고 낡은 느낌인데 그 낡은 빛깔에서 시간이 느껴진다. 예전에 더 빛나는 색이었을 것 같은 도시. 최근의 포르투는 조금 달라졌을지도 모르겠다. 내가 갔을 때는 한국인은커녕 동

리뷰제목

내가 사랑하는 도시, Porto

포르투라서 기대한 바가 있어서 그런지, 그렇게 특별하지 않았다.

적어도 내 기억 속의 포르투는 다른 유럽 도시와 확연하게 다른 분위기를 지녔다고 생각한다. 어딘가 칙칙하고 낡은 느낌인데 그 낡은 빛깔에서 시간이 느껴진다. 예전에 더 빛나는 색이었을 것 같은 도시. 최근의 포르투는 조금 달라졌을지도 모르겠다. 내가 갔을 때는 한국인은커녕 동양인도 보지 못했고, 지금처럼 많이 알려진 곳도 아니었다. 유명해졌으면 조금 때깔이 달라졌을지도. 책 속의 포르투는 그냥 여느 유럽 도시와 같은 느낌이었다.

이 건 온전히 내 취향인데, 한 달 살기로 현지인 놀이하는 여행 에세이는 와닿지 않는다. 집에서 요리하기, 공원으로 소풍 가기, 이런 것들. 여행 에세이 작가들이 가지고 있을 고민이 아닐까 상상해 보는 것이 있다. 현지인과 여행자의 시점(또는 경험), 가이드북과 여행 에세이의 균형. 어떻게 균형을 유지하는가에 따라 여행의 경험은 많이 달라질 것이다. 그러면 책 내용도 달라지겠지. 나는 기본적으로는 여행자의 마음을 가지고, 무리수를 두지 않는 현지인의 경험이 담긴 에세이가 좋다. 여행지에서 느낀 감정과 경험을 담담하게 이야기해주면서 내 머릿속에 여행 정보가 그려지고 여행을 상상하게 만드는 에세이가 좋다. (참 까다로운 독자다.)

아무튼 포르투까지 가서 왜 한국에서도 하지 않은 김치 담그기를 하는지... 튀는 콘텐츠를 원해서 그런 건지는 잘 모르겠다. 단지 내 취향은 아닌 걸로. 그리고 뭐 했고, 뭐 먹었고, 어쨌고 등의 일상만 나열한 에세이는 따분하다. 여행지의 일상이 현실에서 누렸던 일상과 다른 거라면 모를까. 아니면 평범한 일상이라 하더라도 여행지의 느낌을 잘 살리는 거라면 모를까.

책을 읽다가 궁금한 점이 생겼다. 이 부분은 내가 아는 바가 없어서 정말 궁금한 내용인데, 바로 사진 초상권이다. 사진 속의 사람들에게 전부 허락을 받은 걸까? 아니면 책을 출판하는 것은 사진을 상업적으로 이용하는 것인데, 외국인의 초상권은 해당되지 않는 걸까? 태클이 아니라 정말 궁금한 부분이다.

몇 년 전부터 이런 여행 에세이 책이 많이 나온다. 퇴사하고 해외여행을 한 후 책을 내거나, 아니면 자신의 여행 경험을 책으로 내기 위해 직접 출판사까지 차리거나. 이 책을 읽으면서 퇴사에 대한 로망, 사람들이 공감하는 에세이란 어떤 것일까에 대해서도 여러 가지 생각을 했다. 그런 부분까지 언급하면 너무 삐딱하게 생각할 것 같아서 관두기로 했다. 나중에 다른 책 읽다가 떠오르면 그때 가서 정리해야지.

어쨌든 여행 에세이를 읽다 보면 많은 생각이 떠오른다.

여행한 것을 어떻게 이렇게 생생하게 기록하는 걸까? 경험한 것을 오감으로 기억하지 못하고, 직관적으로 기억하는 나.

여행한 경험을 한 권의 책으로 어떻게 정리하지? 사진만 담아도 한 권으로 정리하지 못하는 나.

나도 여기서 이런 것을 느꼈는데, 어쩜 이렇게 구체적이면서 감성적으로 글을 쓸까? 역시나 두루뭉술하게 느낌만 기억하는 나.

책에 대해 아쉬운 점은 있지만, 퇴사한 후 힘차게 사는 작가님들 건승하시길!

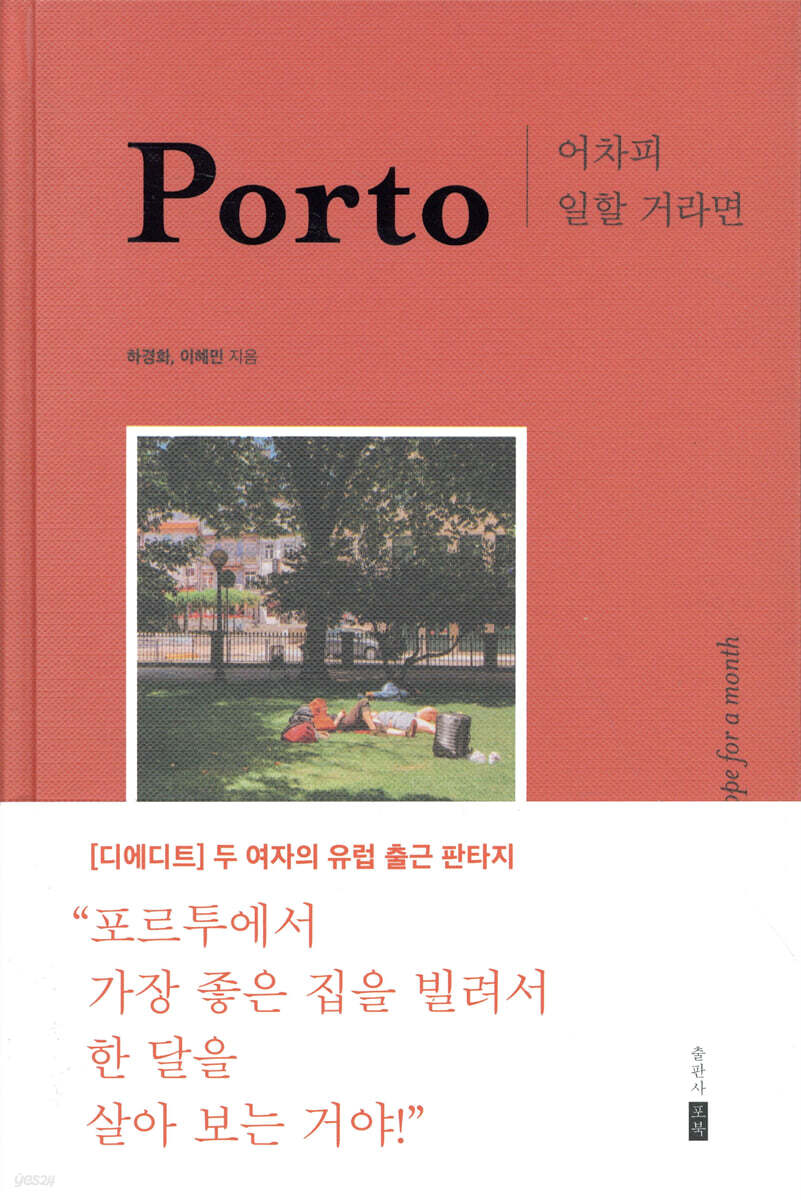

시선을 사로잡는 오렌지색 표지부터 마음에 들었다.거기다 딱딱한 양장본이라는 것도.이 책을 읽는 내내 너무 행복했다.나도 이때쯤 회사를 그만두고 어딘가로 도망가고 싶었으니까.출퇴근을 반복하는 하루하루가 왜그리도 지루하던지. 대리만족이라도 하려는 생각으로 책을 읽었다.그리고 잘 몰랐던 나라에 대해 꼭 가고 싶다는 갈망을 갖게 되었다. 나도 장소를 옮겨서 일을 할 수 있는

리뷰제목

시선을 사로잡는 오렌지색 표지부터 마음에 들었다.

거기다 딱딱한 양장본이라는 것도.

이 책을 읽는 내내 너무 행복했다.

나도 이때쯤 회사를 그만두고 어딘가로 도망가고 싶었으니까.

출퇴근을 반복하는 하루하루가 왜그리도 지루하던지.

대리만족이라도 하려는 생각으로 책을 읽었다.

그리고 잘 몰랐던 나라에 대해 꼭 가고 싶다는 갈망을 갖게 되었다.

나도 장소를 옮겨서 일을 할 수 있는 직업이었다면 좋았을텐데.

늘 그런 부분이 아쉬웠다.

내용도 책 디자인도 너무 예쁘다.

시원시원한 정감어린 사진도 시선을 사로잡았다.

이 책 때문에 포트와인의 세계로 발을 들였다.

주당이 되어가고 있다.

디에디트의 에디터들 덕분에 포르투에 너무너무 가고 싶어졌어요! 표지 색감이며 본문 내용이며, 사진들이며 모든 게 다 마음에 듭니다! 평소 디에디트 글을 열심히 읽는 저에게는 선물 같은 책이였어요. 원래 종이책 잘 안 사는데 이 책은 컬러를 보고 사진들을 보고 싶어서 구입했습니다. 어자피 일할 거라면! 너무 멋져요. 앞으로도 좋은 글 부탁드립니다. 시리즈처럼 계속 내주면 좋

리뷰제목

디에디트의 에디터들 덕분에 포르투에 너무너무 가고 싶어졌어요! 표지 색감이며 본문 내용이며, 사진들이며 모든 게 다 마음에 듭니다! 평소 디에디트 글을 열심히 읽는 저에게는 선물 같은 책이였어요. 원래 종이책 잘 안 사는데 이 책은 컬러를 보고 사진들을 보고 싶어서 구입했습니다. 어자피 일할 거라면! 너무 멋져요. 앞으로도 좋은 글 부탁드립니다. 시리즈처럼 계속 내주면 좋겠어요! 응원합니다 디에디트, 파이팅!

포르투에서 한달살기에 관한 책이다.

완전한 한달살기라기 보다는

외국으로 사무실을 옮기고 한달 동안 낯선 곳에서 일해 본 것을 기록한 책이다.

이들의 직업이 편집, 촬영이라 굳이 지역적 한계를 갖고 있는 것이 가능한 일이였을 것이다.

단 10유로로 에스프레소 커피를 마시고 와인 한병, 살구 10알, 안주로 먹을 치즈, 점심으로 먹을 샌드위치까지. 1만원이 조금 넘는 돈으로

리뷰제목

포르투에서 한달살기에 관한 책이다.

완전한 한달살기라기 보다는

외국으로 사무실을 옮기고 한달 동안 낯선 곳에서 일해 본 것을 기록한 책이다.

이들의 직업이 편집, 촬영이라 굳이 지역적 한계를 갖고 있는 것이 가능한 일이였을 것이다.

단 10유로로 에스프레소 커피를 마시고 와인 한병, 살구 10알, 안주로 먹을 치즈, 점심으로 먹을 샌드위치까지. 1만원이 조금 넘는 돈으로 하루를 이렇게 풍성하게 채울 수 있는 포르투는 우리가 원하던 포르투에서 한달살기의 로망이다.

포르투에 가자고 동업자를 꼬신 작가는 처음에는 실패한 여행의 가이드 기분이었다고 한다.

“왜 여길 오자고 했을까. 내가 또 헛짓을 했나.”

지나고 나니 좋았다고 이야기할 수 있지만

작가가 그 당시 받았던 불안과 섭섭함을 느낄수 있었다.

하지만 결과적으로 포르투 한달살기로 책도 내고 영상도 유명해지고 성공하시지 않았나???

서른밤을 지냈던 먼 도시를 그리워하는 여행자이자 이방인이 되고 싶은

여러사람들이 있다오. 부럽습니다