<크리스티나가 엘리자베스에게>

하늘과 땅이 딱 붙어 죄다 망하길 바라던 숱한 순간을 떠올리며 책을 읽었다.

고등 학교 시절 문과와 이과 사이에서 진로를 정할 때 내가 무슨 짓을 했는지 아는가. 점을 봤다. 나는 과학자가 되고 싶었다. 가운을 입고 고글을 쓰고 실험을 하고 연구를 하고 세상의 미지를 밝히고 싶었다. 재능도 있었던 편이다. 나중에 문과로 진학하고 나서 치른 전교 과학경시대회에서 문이과 통틀어 1등을 했으니까. 흠, '재능이 있었던 편'이라는 표현은 아무래도 내숭같다. 나의 과학적 사고 능력은 빛이 났다. 그런데 이과를 안 갔다. 문과를 갔다.

누가 봐도 비합리적인 선택에 대한 변명을 해보겠다. 탁월한 과학 성적에 반해 수학 성적이 모자랐다. 그 시절 여고의 문과와 이과 비율은 8:2 정도 됐고(2022년의 여고도 그런지 모르겠다), 문이과 사이에서 고민하는 여학생에겐 문과를 권하는 분위기였다. 여자는 문과적 성향이 강하므로, 그곳에서 더 두각을 보일 거라는 조언이 따라왔다. 갈팡질팡하는 맘에 점집에 갔고, '너는 사주에 물(水)이 없다. 사주에 물(水)은 돈, 숫자를 의미하는데, 너는 그게 없으니 문과를 가야겠다.'는 말에 안전한 선택을 하기로 했다.

그 후의 삶은 대체로 그런 식이었다. 유순한 아이, 평범함 선택. 틀을 박차고 나가길 응원하는 목소리들이 없었던 것은 아니다.

지형아 지금이라도 이과로 변경해야지, 과학경시대회에서 대상을 받았잖아.

지형아 서울에 있는 대학으로 목표를 정해봐, 너 전교 1등이잖아.

지형아 고시를 준비해 봐, 외교관이 되고 싶어 했잖아.

지형아 대학원을 가봐, 학부시절 너의 리포트는 최고였어.

지형아 로스쿨을 가봐, 너의 성향과 잘 맞을 거야.

지형아, 젠장 듣고 있어? 시도라도 해보라니까!

수많은 가능성으로부터의 호출을 뒤로하고 쉬운 길을 갔다. 그리고 몇 년이 지나자 이런 소리를 들었다.

지형아, 정민이가 문창과를 가서 시나리오를 쓴대.

지형아, 순철이가 삼수를 하더니 의대를 갔대.

지형아, 수현이는 다니던 직장을 그만두고 영국에 취업했대.

지형아, 너는 공공기관에 다닌다고 했지? 하하하, 거기도 훌륭하지.

나는 그만 타인의 눈부신 성공에 눈멀고 말았다. 그리고 종종 생각한다. 세상이 끝났으면 좋겠다. 엘리자베스가 물이 가득 찬 채석장에 뛰어들고, 바닥에 발이 닿는 순간을 상상한다. 그래, 엘리자베스. 나라면 그 바닥에서 안 나올 거야.

다른 사람이나 환경을 탓할 순 없다. 나는 거친 60년대에 사는 게 아니니까. 엘리자베스같은 선구자들이 일궈낸 투쟁의 역사를 거쳐 이름도 눈부신 뉴밀레니엄 시대를 살았으니까. 내 앞을 막는 사람은 없었다. 굳이 방해물을 찾아내자면 통계라는 이름을 뒤집어쓴 통념이 있었다. 여자는 문과에 많이 가잖아. 여자에게 어울리는 직종이 있지. 환영해, 여기는 여자가 근무하기 좋은 직장이야. (엄밀히 따지면 그 직장에 다니는 아내를 둔 남자에게 이득이 더 많은 직장이라고 생각한다. 정시퇴근, 육아휴직 등으로 가정에 전념할 시간이 많아진 아내 덕에, 남편은 사회생활을 하기 좋으니까.) 안정적인 중산층이 되었다. 그리고 딸을 낳았다. 나는 딸의 얼굴을 들여다보면서 생각한다.

'한지형의 삶을 이 아이가 이어가길 바라는가?'

틀렸다. 소름 끼치게 아니다. 내 딸이 안전한 선택만을 하다 세상 다 끝장나라는 저주를 품게 되기를 결코 바라지 않는다. 나는 이제부터라도 엘리자베스 조트가 되기로 한다.

"니 왜 디비 쪼냐?(=너 뒤늦게 왜그러냐?)"

우리 엄마가 그랬다. 회사 다니며, 아이를 돌보며, 기어이 시간을 쪼개 책을 읽고 글을 쓰는 나를 보고. 그 시간에 육아에 집중하거나 체력 회복을 위해 쉬라고 했다. 읽고 쓰는 거 학생 때 다 해본거 아니냐고. 그 와중에 문학 공모에 간간이 당선이 되기도 했다. 어라 이게 되네. 내안의 엘리자베스는 말한다. "될 줄 몰랐니? 다른 사람은 몰라도 자신은 속이지 마. 네가 할 수 있다는 걸 단 한 번도 의심한 적 없어." 나는 더 열심히 "디비 쪼아" 보기로 한다. 나는 현재진행형의 promising young woman이다. 내가 그렇게 정했다.

오늘도 8시쯤 회사에 와서 책을 펼친다. 9시 업무 시작 전 한 시간. 내가 오롯이 나를 위해 바치는 시간이다. 신문과 책을 읽고 원고를 정리하고 커피를 내린다. 많은 양을 내린 날은 사무실 직원들에게 나눠준다. 베이킹을 취미로 둔 역자를 보고 사람들이 품는 오해를 나도 받는다. "한 대리는 참 가정적이지. 여기까지 와서 살림을 다하고."라는 말을 종종 듣는다. 또는 길거리에서 부동산 광고 홍보물로 수시로 나눠주는 공짜 수세미를 아주 대단한 적선인 양 나에게 주는 사람들이 있다. 그때마다 허허실실 웃었는데, 이제 이렇게 말하기를 벼르고 있다.

"집에서 설거지 안 하는데요. 과장님이나 그 수세미 집에 가서 써보세요."

나의 영어 이름은 크리스티나. 미국 의학 드라마 그레이 아나토미의 진취적인 동양 여성 캐릭터에서 따왔다. 내가 좋아하는 그녀의 대사로는 "나는 똑똑하다고. 예쁘다고 하지 말고 내 뇌를 칭찬해란 말이야."가 있다. 크리스티나라는 평범한 이름은 사실 그 어마어마한 멋짐을 추앙하며 지은 이름이다.

출처 : 그레이 아마토미 시즌7 11화

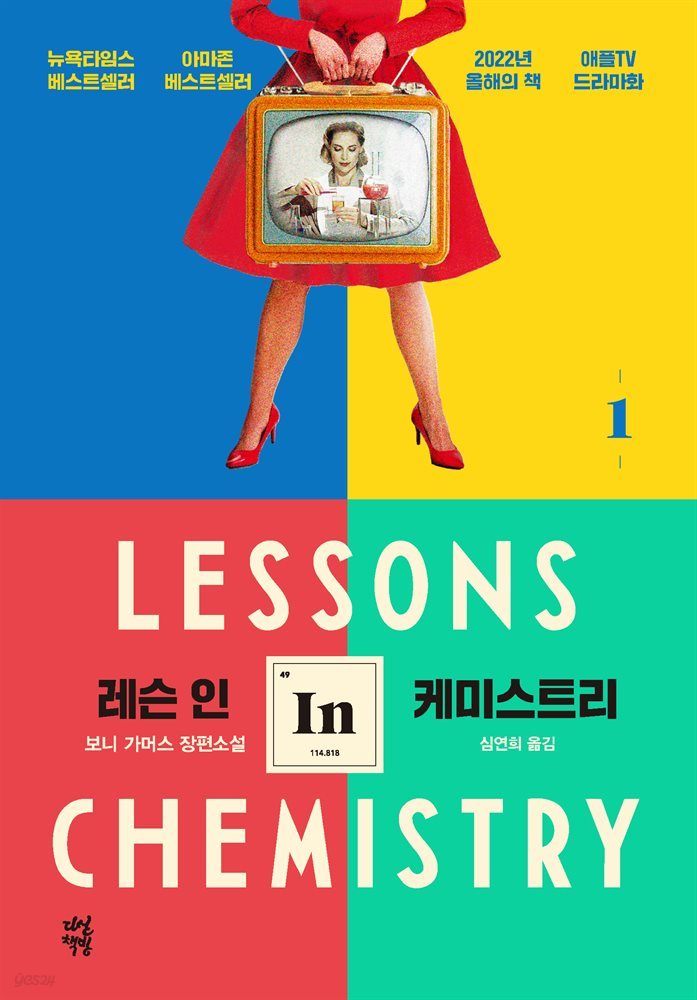

요새는 유치원만 가도 영어 수업에서 쓸 영어 이름을 지어와라고 한다는데, 내 딸에게도 영어 이름을 지어줘야 한다면 엘리자베스라고 하겠다. 크리스티나처럼 평범한 이름이지만, 그 안에는 만 가지 열망과 힘이 들어있을지어다. "엄마는 내 이름 왜 이렇게 평범하게 지었어?"라고 물어보면 폼 나게 <레슨인케미스트리>를 줄 것이다. 그리고 이 기울어진 세상에서도 자신의 길을 찾아내는 딸의 발걸음을 북돋아줄 것이다. 엘리자베스가 의대생이 된 마저리 필리스에게 그랬듯이 말이다.

"우리는 당신의 성공을 조금도 의심하지 않았습니다."(2권 236쪽)

#레슨인케미스트리 #리뷰 #다산북스

2권 44p

2권 44p 2권 90p

2권 90p