진실의 양면성을 견뎌내야 현실과 조화를 이룰 수 있다.

대개 우리는 서로 불화하는 두 가지 관점을 다 지지하면서 갈등을 얼버무린다.

일하러 가야 하지만 일하기 싫다. 이웃이 싫지만 그렇다고 무례하게 굴 수는 없다. 살을 빼야 하는데 먹는 게 너무 좋다.

이렇게 우리는 매일매일 모순과 더불어 살아간다. (p.287)

좋은 것과 나쁜 것, 옳은 것과 틀린 것, 이것 아니면 저것. 저에게 익숙한 사고방식은 이런 것들입니다. 그런데 여러 책을 읽고 지나온 삶을 돌아보면서 이러한 사고방식에 대해 의문을 가지게 되었습니다. 내가 좋다고 생각한 것, 선하다고, 옳다고 생각한 것이 과연 정말 좋고 선하고 옳은 것일까? 반대로 내가 싫어하고 나쁘다고 여긴 것들은 정말 그럴까?

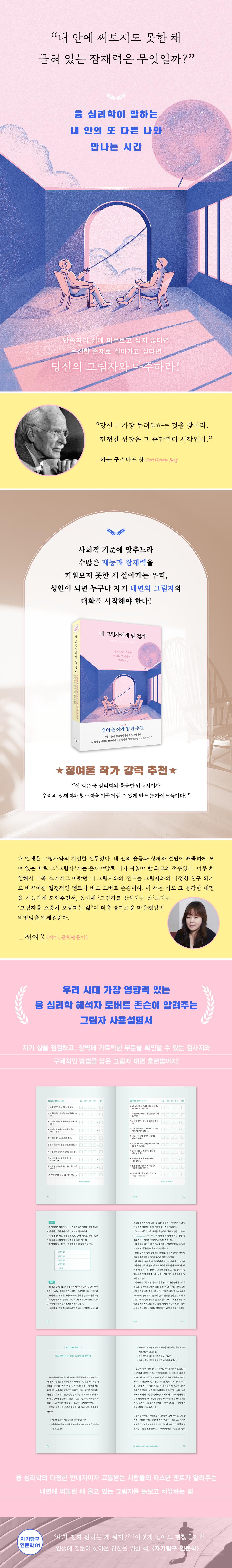

그렇게 평소 싫어하고 인정하지 않았던 것들에 '가능성'을 둘 때마다, 이전에는 알지 못했던 새로운 것들이 보였습니다. 내가 잘 알지 못했고 감당할 능력이 없어서 '나쁘다'고 평가한 것이었을 뿐, 사실 모든 것이 담당하는 역할이 있고 그래서 전체가 작동할 수 있다는, 어쩌면 너무 당연한 사실을 그제서야 생각하게 됩니다. 물론 여전히 이전 사고방식이 익숙하지만, <내 그림자에게 말 걸기>는 이러한 이분법적인 사고방식에 대해 좀 더 깊이 생각해보게 해주는 책이었습니다.

우리는 사회와 내가 속한 공동체에서 요구하는 모습으로 살기 위해 노력합니다. 성실하고 착하며 예의와 격식을 갖추는 등 세상이 우리에게 요구하는 방식을 익혀 살아간 대가로 안정적이고 사회적인 성취를 이루는 삶을 살지만, 우리가 선택한 모든 것의 반대에는 선택하지 않은 것-선택받지 못한 것이 있습니다. <내 그림자에게 말 걸기>의 저자이자 융 심리학의 영향력 있는 해석자인 로버트 존슨과 심층 심리학 연구자인 제리 룰은 이를 '살지 못한 삶' 또는 '그림자'라고 부르며, 이것을 숨기고 외면하려는 노력이 오히려 삶에 문제를 일으킨다고 합니다. 선과 악, 좋은 것과 나쁜 것의 구분, 반드시 피해야 할 어떤 생각이나 감정, 행위 등 무언가를 이분법적인 관점으로 보는 '둘 중 하나'의 사고방식은 '구시대의 윤리'이나, 우리 사회는 여전히 반대편을 혐오하고 밀쳐버리는 것에 익숙합니다. 하지만 자기 존재의 전부를 살리는 전일성의 성취 요구에 부응하기 위해서는, 내가 '틀렸다/나쁘다'라고 판단하여 외면했던 대극을 '있는 그대로' 긍정하는 자세가 필요하다고 합니다. 온전한 존재가 되는 방법은 간단하지는 않지만, 무의식에 존재하는 자신의 그림자를 의식 차원으로 데려오는 것만으로도 온전함을 회복하는 길의 절반이라고요.

책을 읽으며 언젠가 읽었던 기사가 떠올랐습니다. 외국의 유명한 여성 배우가 SNS를 통해 '잡지에서 보이는 (멋있는) 내 모습은 많은 사람들이 애쓴 결과물이며, 사실 나의 평소 모습은 완벽하지 않다'는 내용의 글을 남겼다는 기사가요. 더불어 요즘 심리학 책에서 말하는 '자기 자비'도 떠올랐습니다. '흠이 없고 완벽하지 않은 나'를 인정하고 수용하는 것에 대한 두 이야기가, 저자가 이야기하는 '온전함'에 닿아있는 개념이 아닌가 하고 말입니다.

어느 책이나 내가 경험하고 인식하는 만큼 이해할 수 있겠지만, 유독 경험해보기 전에는 상상조차 어려운 내용을 담은 책들이 있습니다. 이 책이 저에게는 그런 책이었습니다. 다만 책 속 몇몇 구절이 개인적으로 경험했던 '깨달음의 순간'에 대한 내용을 담고 있어서, 나중에는 지금 이해하지 못한 것을 이해할 수 있기를 기대하며 언젠가 다시 읽어볼까 합니다. 더불어 책에 대한 평가 대신 책 속 구절을 옮겨봅니다.

두 가지 면을 모순으로만 볼 필요는 없다.

선과 악은 모순적인 대극이 아니다. 서로 상대적으로 늘어나거나 줄어들며 둘 다 필요하다.

대극의 두 요소를 온전한 의식의 품으로 다 끌어안을 때, 비로소 역설을 의식 수준에서 이해할 수 있다.

진정한 영적 경험은 대극을 있는 그대로 받아들이는 그 시점에 일어난다. (p.287)