p.16

데려와 돌봐줄게.

…

사실, 돌봐준다는 건 나 역시 돌봄을 받는다는 말에 다르지 않다. 무엇인가에 마음을 준다는 것은, 그렇게 마음의 흐름을 갖는다는 것은, 그것 자체로 둘 사이에 시냇물 같은 게 생기는 거니까.

그게 한쪽으로만 흐른다 한들 서로 닿아 있다는 말이니까. 거기에 발목도 담그고, 얼굴도 비춰보고, 안부도 전하면서.

p.45

생각해보면 식물과의 교감이라는 것도 그렇다. 사소함이 모여 생활을 이루는 것처럼, 조금씩 쓸쓸한 마음이 모여 어딘가에 닿는 간절함이 되는 것처럼, 식물과 나는 아무 말이 없어도 혹은 함께 죽자고 말하지 않았어도 날마다 보내는 사소함이 꽃을 피우고 마음 따뜻해지는 결이 된다. '결'이라는 말은 얼룩이나 흔적이 담아낼 수 없는 고요하고 따뜻함이 느껴지는 온도 같아서 좋다.

p.70

나의 작은 마당에서 살아가는 식물들이나 화분에서 자라나는 아이들은 사실 제 맘껏 자라기에는 턱없이 부족한 환경이다. 그러다 보니 열매나 꽃을 보는 일이 자연에서 살아가는 아이들보다 적다. 그러나 꽃이 아니면 어떤가, 연두만으로도 세상은 아름답다. 버티는 일도 그렇다. 버틴다는 건 그냥 있는 것이 아니다. 최선을 다해 지금 여기를 살아가는 일이다. 그렇다면 그건 해볼 수 있지 않을까 싶은 것이다.

p.82

세상으로부터 지워진 내 이름도 어디쯤에서 비처럼 내릴까. 흐지부지 늙어가는 일도 나쁘지만은 않다고, 나는 이제 더는 이해받지 못한 열망에 대해 말하지 않는다. 그렇게 나의 여름 화단은 겨울을 끌어안고 운다.

p.147

그리고 수국은 꽃이 피어 있는 기간이 제법 길다. 어느 소설가는 어떤 글에서 수국을 수다쟁이로 표현했다. 그러고 보니 소복이 모여 수다를 떨고 있는 듯 보이기도 한다. 그럼 나도 같이 끼어 앉아볼까 싶지만, 사실 이 아이들을 수다쟁이로 보기엔 무리가 있다. 나는 이 아이들이 모여서 떠드는 걸 본 일이 없다. 다들 자기 식대로 이야기하는 것을 몇 번 보았을 뿐이다. 그러니까 뭉쳐서 각자 자기 이야기를 한다. 참 이상하면서도 신비한 식물이다.

p.189

내 마음에도, 몸에도 그런 마디가 좀 있다. 물론 그런 마디가 있음에도 여전히 똑바로 서 있지 못한다는 것이 문제지만 말이다. 사실 생각해보면, 마음이란 참 그런 것이어서 수시로 낭떠러지가 되고, 난간이 되거나 며칠씩 집 나가 돌아오지 않기도 한다. 내 것인 것이 어찌 이리도 내 것 같지 않을 때가 많은지. 하지만 그렇게 마음의 한 끝이 난간이 될 때 나는 또 그만큼 어디로든 깊어진다고 믿는다. 끝을 가본다는 것도 그런 것은 아닐까 싶다. 마디는 그럴 때 조금씩 자란다.

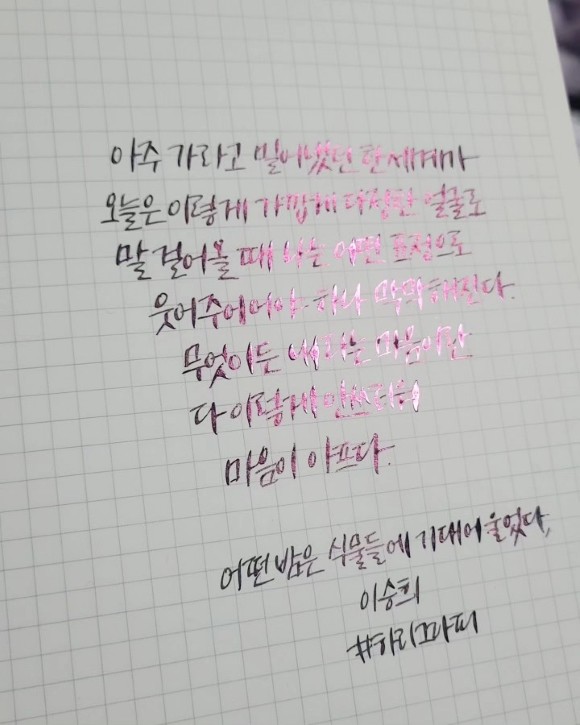

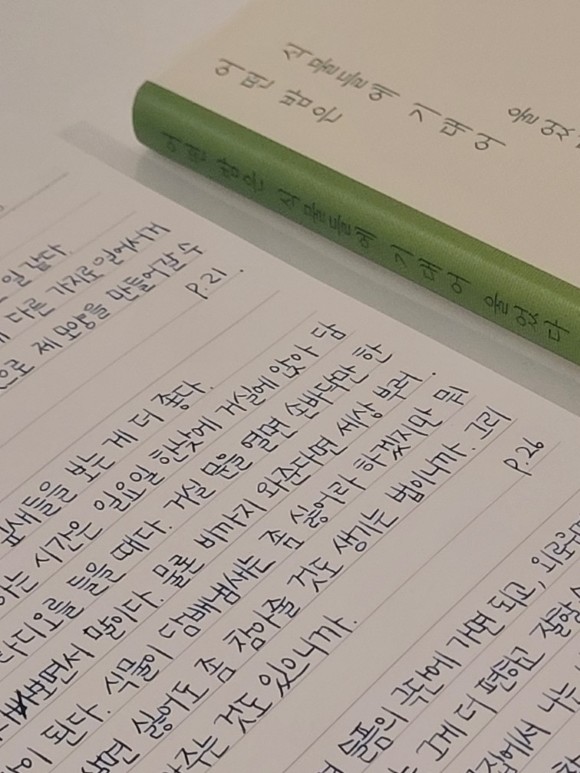

참으로 우연하게 손에 쥐게 된 산문집 <어떤 밤은 식물들에 기대어 울었다>. 읽을 때마다 이것이 진정으로 우연이란 말인가, 하고 놀란다. 이 책은 식물들을 키우며 쓴 산문집인데, 놀랍게도 나는 요즘 식물들을 키우고 있다. 아니, 같이 살고 있다. 어느날 TV를 보다가 갑자기 확 꽂혀서 파키라, 이오난사, 파리지옥, 편백나무, 네펜데스, 구문초, 알로카시아, 스투키 등등 다양한 종류를 한꺼번에 키우게 되었다. 이렇게 늘어놓고 보니.. 새삼 또 놀랍네.ㅎ 여튼, 죽이는 게 무섭고 미안해서 키워볼 엄두도 못 냈었는데.. 아직 싹이 나지 않는 캣닙까지 이렇게 매일 애정을 품고 바라보게 될 줄은 정말 생각도 못했다. 요즘 들어 더 심하게 외로움을 타고 있어 씁쓸해하고 있는 나에게 이 아이들은 존재만으로도 큰 위안이 되어주고 있다. <어떤 밤은 식물들에 기대어 울었다> 그런 내 식물들을 더 바라보게 하고 마음을 열게 하는 좋은 이야기가 담겨 있는 산문집이었다.

내 마음은 시인이 되기에 참 적합한 조건이었으나 나의 글빨이 마음의 재능을 따라가지 못해 늘 아쉽고, 외롭고, 어디에도 닿지 못해 늘 헛헛했다. 그런 내 마음이 내내 안타까웠었는데, 이 산문집과 우리집의 초록2들이 서릿발같이 하얗게 얼었던 마음의 온도를 초록에 가깝게 올려주었다. 지금은 노랑빛이 살짝 도는 연두가 될까 말까~이지만 그래도 언젠가는 초록이 될 수도 있지 않을까..^;;