색이 된다는 것은 무엇일까. 서문에서 저자는 질문한다. 색이 된다고? 질문 앞에 조금 혼란스럽다. 색이란 명백하게 어떤 정확한 대상으로 존재하는 것 아닌가. 빨강은 빨강이라서 빨강이고 파랑은 파랑이라서 파랑이 아니던가.

질문은 결국 색은 객관적 속성일까, 물리적 세상이 아니라 보는 사람의 정신에만 존재하는 것일까.라는 의심이 된다. 색을 본다는 것은 인간의 감각기관을 빌려 실제 하는 자연계의 일부만을 선택하는 것일까.

폴 세잔은 이런 말을 남겼다고 한다. "색은 우리 뇌와 세상이 만나는 장소다" 우리의 눈이 세상을 빛으로 감지하고 뇌에 전달할 때 해석을 통해 색이 만들어지는 것이다. 그래서 저자는 말한다.

색은 명사가 아니라 동사로 여겨야 하며,

'색은 '무엇인가'라고 묻는 대신

'색은 어떻게 발생하는가?'라고 묻는 편이 더 유용하다.

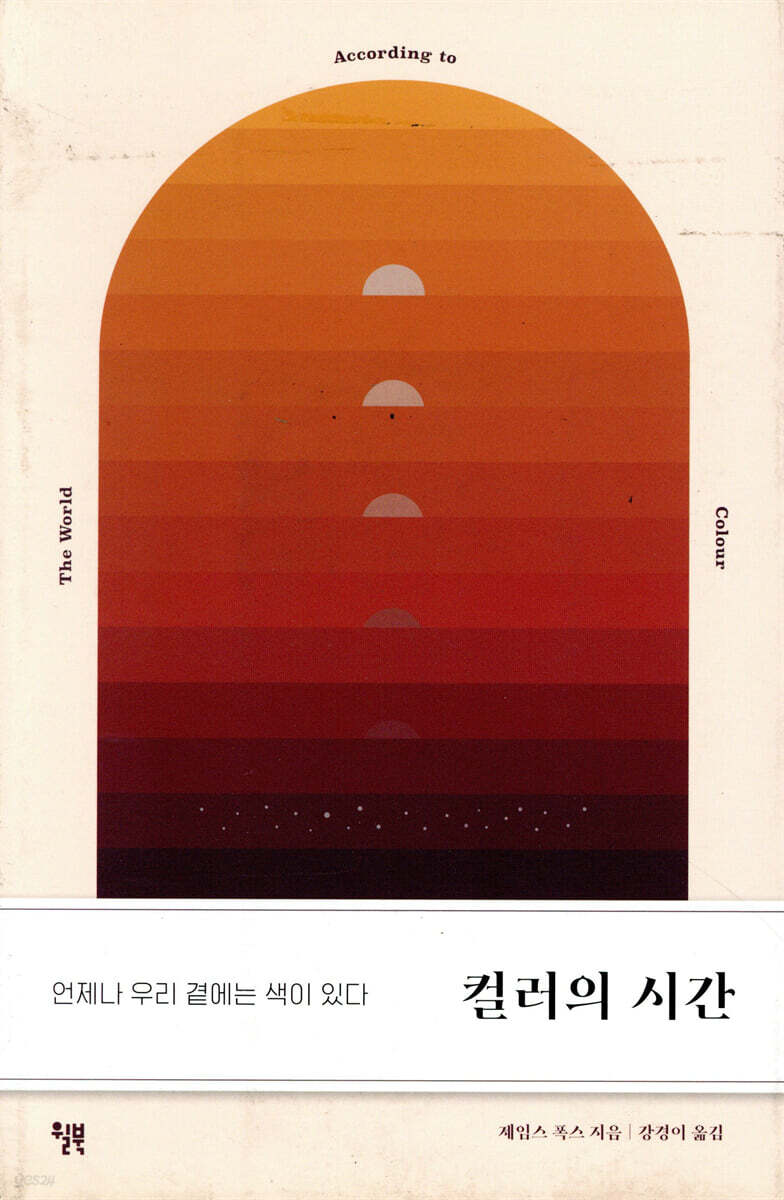

<컬러의 시간>이라는 다소 낭만적인 제목의 이 책은 바로 이런 질문 위에서 쓰였을 것이다. 동사로서의 색이 어떻게 발생하고 변화하며 우리 곁에 풍요롭고 놀라운 세상을 창조해 왔는지, 매우 지적인 분석과 성찰로 보여준다.

저자는 먼저 우리가 색을 인지하는 생물학적 구조를 자세히 설명한다. 이런 과정을 통해 '색이 하나의 과정임을, 주체와 객체, 정신과 물질 사이의 춤임을 분명히 보여줬기를 바란다' (p.19)고 밝히는데 색이란 해석되는 것으로 그 의미는 고정적인 것이 아니라 역사 안에서 얼마든지 다의적이고 유동적이다.

본문은 색을 일곱 개의 보편적인 의미로 나누어 본다. 이것은 상투적인 클리셰일 수도 있지만 저자는 상투적인 것 안에 담긴 진실에 주목하려고 한다.

근본적인 시각적 유사성이 토대가 되고,

시간이 흐르면서 그 위에 의미가 건축된다.

예술 작품과 시, 글, 의례, 일상의 표현들이 조금씩 쌓여

다채로운 의미를 지닌 거대한 건축물이 된다.

이 책은 이런 건축물 중 몇몇이 어떻게 지어졌는지 살펴본다.

서문 중에서 p.25

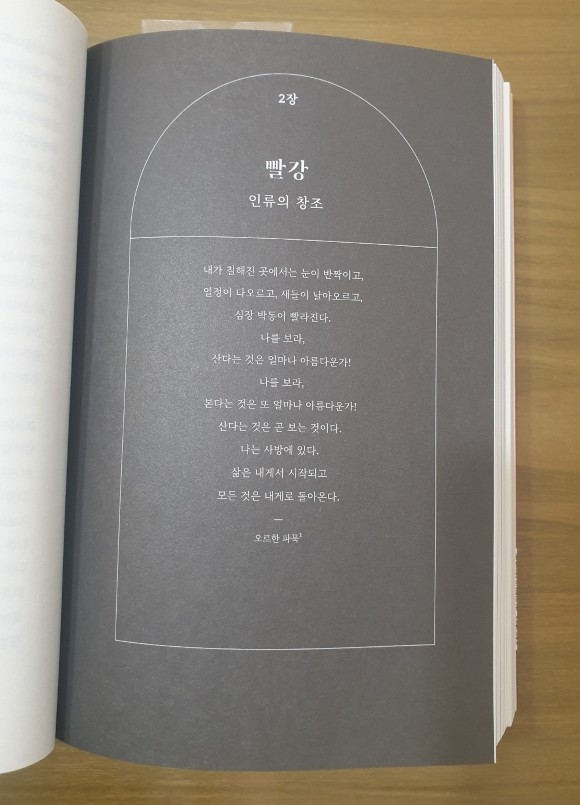

아리스토텔레스의 일곱 기본색 검정, 빨강, 노랑, 파랑, 하양, 보라, 초록을 일곱 챕터로 나누어 재해석한다. 오랜 역사를 더듬는 글들은 어김없이 동시대 맥락 안까지 연결되어 대단히 흥미롭다. 케임브리지 미술사학자인 저자의 방대한 인문학적 레퍼런스는 색에 대한 경험해 보지 못한 다채로운 의미와 해석을 만들어가며 지적인 풍요로움을 누리게 한다. 이 책이 '색으로 보는 세상의 역사'로 생각한다는 저자의 말에 동감한다. 책의 원서 제목은 그래서 Thw world According to Colour이다.

처음 만나는 색은 검정. 17세기에 만들어진 한 책의 표지 그림으로부터 시작한다. 오래된 이 책의 표지에는 놀랍게도 20세기 러시아 아방가르드 화가 말레비치를 연상시키는 검정 사각형이 존재한다. 작가인 로버트 플러드는 태초의 공 void을 이 짙은 검정 사각형 안에 담고자 했다.

글을 읽다 보면 검정은 수많은 시간을 통해 태초의 우주 탄생 배경으로 상징되고 있음을 알게 된다. 왜 우주는 이렇게 어둠에서 탄생하는 것으로 여겨졌을까? 저자는 이것을 인간의 인지적 한계의 산물로 본다. 인간은 부재를 경험해 본 적이 없으므로. 검은색에 대한 인류 인식의 역사를 살펴보며 검정이 만들어낸 의미를 다채롭게 들여다본다. 과학자들은 검정이 부재이거나 결핍이 아닌 빛의 구멍임을 알아낸다. 그리고 망막을 망막을 통해 검정을 인지하는 생물학적 구조를 들여다본다.

하나의 색이 인류의 역사에 따라 과학적으로 문화적으로 어떻게 다른 의미가 되고 다른 가치가 되는지 드러나는 글들이 매우 흥미롭다. 고대 이집트인들에게 검정은 생명의 색이기도 했지만 기원전 1000년 무렵이 되면 검정은 죽음, 암흑과 연결된다. 중세 시대 후반에 이르면 검정에 대한 고정된 관념이 일반화된다.

저자는 옥스퍼드 사전의 정의를 통해 검정이 어떻게 부정적인 의미를 확장해 왔는지 자세히 살펴본다. 반 페이지를 할애하며 수 세기 동안 검정이 갖게 된 다양한 의미들을 나열하고 있다. 색이란 그저 망막이라는 신체기관을 통해 생물학적으로 인지하는 무엇이 아니라, 긴 세월을 통과하는 동안 끝없이 의미가 부여되어 인간의 삶 구석구석에 스며들며 언어가 되고 예술이 되고 종교가 되고 일상이 되어왔음을 알 수 있다.

셰익스피어의 작품에 등장하는 기본색의 사용 횟수를 분석한 저자의 집요함은 그래서 흥미롭다. 무엇보다 셰익스피어는 색을 색 용어 자체로 생각한 것이 아니라 사물의 속성으로 여겼기 때문에 그의 글 속에서 색이 갖는 의미는 그대로 인간의 역사가 된다.

검정 챕터의 마지막 글인 '검은 아름다움'은 검정의 역사와 의미를 통해 저자가 도달한 또 다른 세계를 보여준다. 시각 스펙트럼 전체를 흡수하지만 아무것도 반사하지 않는 검정의 특성에서 저자는 전혀 새로운 관점을 발견한다. 그것은 암흑이 아니라 모든 빛을 흡수한, 모든 가시광선 스펙트럼을 흡수한 '충만함'이 아닌가.

이 새로운 질문, 관점의 전환에서 저자는' 어둠의 가장 큰 미덕은 우리를 애쓰게 한다는 점'이라는 통찰에 가닿는다. 어둠 속에서 우리는 질문할 수 있고, 자신을 돌아볼 수 있다는 것이다. 이것은 동양의 미학과 연결되는데 '유겐'이라는 단어를 통해 일본 문화의 중요한 토대가 되어온 어둠의 미학을 살펴보는 이 책의 방향과 태도는 이 책이 가진 매우 매력적인 방식이다.

검정이 결코 단조롭지 않은 색임을 잘 보여주는 셋슈의 <파묵 산수도>를 깊이 감상하던 저자는 어느새 수백 년을 달려가 마네가 1872년에 그린 베르트 모리조의 초상화에서 이르러 셋슈가 보여준 검정의 풍요로운 표현, 그 무한한 가능성을 감동적으로 보여준다.

술라주의 그림은 물론 추상화다.

하지만 우리가 어둠 속에서 소용돌이치는 형상을 보듯,

그 그림 속에서 무언가를 보지 않기란 힘들다.

검은 아름다움 p. 72

글은 1979년부터 화폭 전체를 온통 검은색으로 칠하며 검정을 탐구해온 프랑스 화가 피에르 술라주의 검정에 이르는데 검정 안료만으로 그가 얼마나 풍요로운 세상을 만들어내는지 깨닫는 일은 결국 검정을 다양한 분야의 자료를 통해 분석하고 연구해온 과정과 자연스럽게 연결되어 어쩐지 짜릿하다.

이런 뭉클함은 실은 모든 챕터에 담겨있다. 문학과 예술을 풍요로운 시선으로 오가며 펼치는 글마다 컬러가 컬러로 그치지 않고 인간의 긴 역사를 세심하게 살피며 얻은 빼어난 통찰의 토대가 된다. 특히 특정 작가의 작품세계를 컬러를 통해 깊이 들여다보는 과정을 무척 즐겁게 읽었는데 이 책이 그대로 미술 비평서, 문학 비평서가 되어도 좋지 않을까. 노랑 챕터에서는 (어쩌면 당연하다고 생각할) 고흐 대신 윌리엄 터너가 등장한다. 끝까지 태양을 숭배한 터너의 작품 세계를 러스킨의 비평과 함께 노랑이라는 컬러 안에서 면밀히 들여다보는 글은 어디에서도 들어보지 못한 신선하고 놀라운 경험이었다. 화가에게 컬러란 단순히 화면을 채우는 색이 아니라 한 세상을 바라보는 가치이자 신념임을 잘 보여주는 글이었는데 이것은 어쩌면 이 책 전체가 품고 있는 힘이기도 하다.

이 책에 담긴 것은 호기심일까. 상상력일까. 역사일까. 이 모든 것을 아우르는 자리에 서서 이 책이 가진 것은 결국 우리들 인간의 삶을, 그 내면을 자세히 알고자 하는 욕구일 것이다. '색으로 보는 세상의 역사'가 이렇게 깊고 풍성하다는 것은 책을 읽어보아야만 알 수 있을 것이다.

*YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.