저자소개 (1명)

회원리뷰 (3건) 회원리뷰 이동

아주 오랜만에 읽는 시집이다.

책을 소개하고 감상을 하기 전에 꼭 해야 되는 일이 있다.

이 책은 저자 소개를 먼저 하고 싶었다.

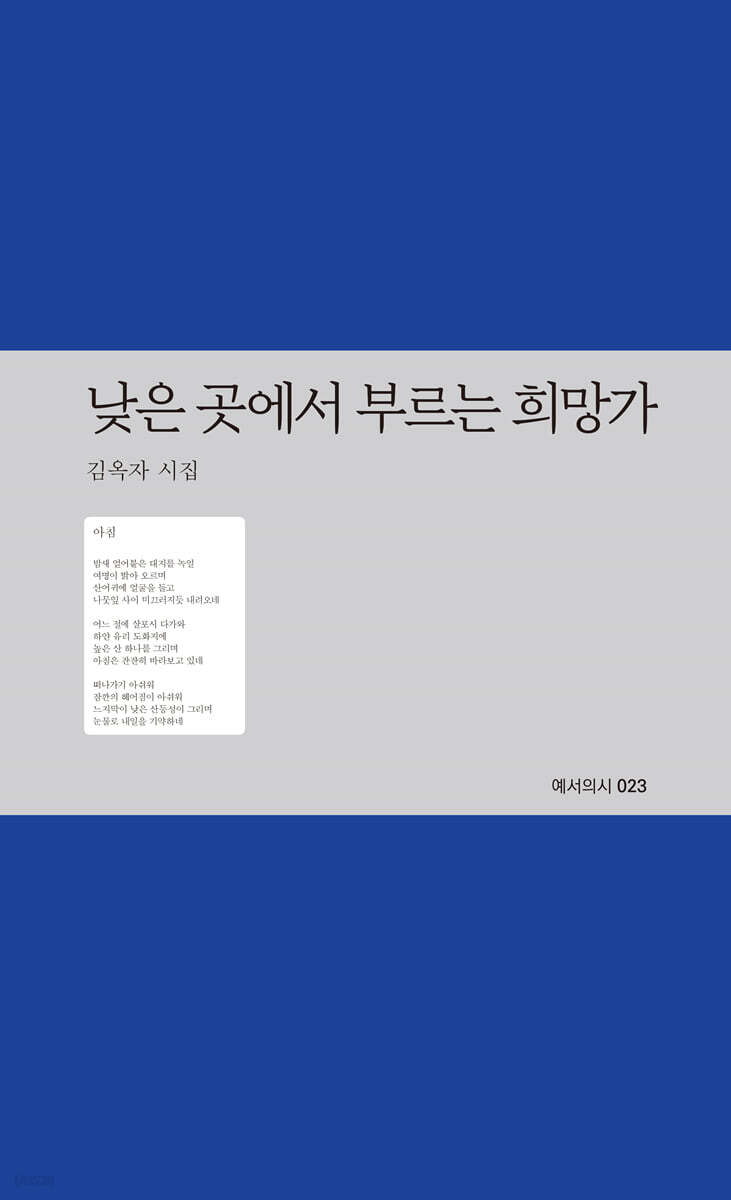

시집 <낮은 곳에서 부르는 희망가>를 쓴 김옥자 시인은 극희소질환인 진행성골화섬유이상(FOP)를 앓고 있는 중증장애인이다. 책 제목 그대로 낮은 곳에서 가장 낮은 삶을 살아왔고, 스스로 몸을 가눌 수 없어서 침대에 누워 세상을 보고 글을 써왔다고 한다.

김옥자 님은 열한 살 이후 살아온 나날을 배경으로 글을 썼고, 생애 처음으로 희망을 품었을 때를 시작으로 고향을 떠나 낯선 곳에서의 외로움과 고통을 이 시집에 담았다.

열한 살에 추락사고로 전신을 다친 저자는 외로움으로 힘들어하고, 자유롭지 못한 몸으로 통학해야하는 시골의 학교 생활이 힘들었다고 하는데, 십분 이해가 간다. 홀로 장애라는 병마와 싸우며 구부정한 자세 때문에 자연스레 시야가 바닥으로 향해 항상 땅을 보고 느리게 걸었다고 한다. 낮은 곳에서 느리게 걷기 때문에 다른 사람들이 못 보고 스치는 것들인 자연을 자세히 관찰하고 자연에서 위로를 받았다고 한다.

마음에 드는 시가 정말 많았지만 한 편 소개하려고 한다. 이 봄에 어울리는 '개나리'라는 시이다.

30쪽

개나리

삐뚤빼뚤 수많은 층계

난간 위로 손을 내민 노오란 개나리

두 눈에 들어오나

마음에 비집고 들어오지 못했다

나 좀 보아달라며 손 내밀었는데

계단이 두렵고 지각이 무서워

가는 길 재촉했다

어느 날 머리채 깎여 나갔고

난간 위로 늘어진 손도 잃었다

한순간 잃음을 안 개나리

꽃도 못 피워보고 떠났다

이듬해 곱디곱게 피어

애절한 눈빛으로 보아 달라며

누군가를 기다렸다

낮은 곳을 바라보는 이를

보았으나 마음까지 담아내지 못했다

불안과 가쁜 숨 몰아쉬랴

그 무엇도 자리하지 못함이 아쉬워

이제라도 기억으로부터 꺼내어

눈에 담았던 것을

마음으로 품으며 느껴본다

너와 한때 추억이었음을

나는 이 책을 읽기 위해 서평단을 신청할 때 한 소개문구에 이끌렸다. 원래 시집에 관심이 크지 않았지만 이 책은 꼭, 반드시, 기필코 읽고 싶었다.

"시를 쓰고 싶었고, 고통받는 이에게 희망을 주고 싶은 마음에 시를 쓰게 되었습니다. 희망을 전하는 것은 현재의 꿈입니다. 이로써 시집을 통해 두 가지 꿈을 이룰 수 있어서입니다."

김옥자 님이 <낮은 곳에서 부르는 희망가>를 쓰게 된 동기이다.

한 달 정도 몸 상태가 좋지 않아 조금 힘들었는데, 이 책을 보면서 힘을 얻을거라 굳게 믿었던 나의 예상은 역시나 적중했다. 한 줄 한 줄 읽으며 심금을 울리는 표현을 넘어 내 어깨를 토닥거려주는 기분까지 받았다. 그런데 이런 글을 쓴 분이 나와는 비교도 할 수 없을 정도로 고통을 겪으셨을텐데… 자신의 고통을 승화시켜 타인에게 희망을 주고 싶다는 따뜻한 메시지가 정말이지 고맙다. 꼭 이 시집을 읽고 힘을 내는 사람이 많았으면 하는 소망이다.

* 출판사에서 책을 제공받아 읽고 주관적인 견해를 적었습니다.

?

괜찮아

천근만큼 나가는 몸을 일으켜

네 바퀴 달린 차가운 쇳덩이 위에 앉으면

오늘이란 하루가 열린다.

고통이 목덜미까지 쪼여 들지만

두꺼운 창으로

비집듯 엷게 스며드는 햇살에

괜찮아

오늘도 사는 거지

한 포기 모처럼 잿빛 진흙 속에

박힌 듯 가라앉는 몸뚱이

머릿속 요란한 엔진소리 끊이질 않고

고단함에 절여져 녹초가 돼도

괜찮아

그렇게 사는 거지

이 내 몸 뉘일 수 없어

안간함으로 버티는 시간이 고달파도

시멘트 틈새에 굳건히 핀 노란 민들레에

괜찮아

이렇게 사는 거지.

벽이 가로막아 절망이 빠져들고

때때로 흔들리는 나뭇잎 같아도

때때로 돌부리에 넘어져도

내 곁애 버팀목인 벗이 있어

괜찮아

부둥켜 안고 사는 거지. (-13-)

내일의 희망

질곡의 찌든 고단을 안은 채

쇳덩이에 이 한 몸 의지하고 매달려

매초 매시간을 견디어 간다.

피로로 물들어진 노을이 밀려들면

무사히 하루가 저물었음을

감사로 마무리를 짓는다.

내일의 여명이 밝아옴을 믿기에

더는 좌절하지 않으며

절망하지 않으리라

희망 빛을 향해

나는 오늘도 길을 간다. (-55-)

겨울밤

화롯불 사그라지고 모두가 잠든 밤

고요한 어둠 속 적막을 깨우는 이

무너져 내릴 듯한 합판 위로

냅다 뛰어 발톱 끌리는 소리

고단한 수렁러에 빠진 단잠을 깨운다.

눈만 쏘옥 빼앗긴 채 떨어지는 옥수수들

쨍그랑 쨍그랑 요란스레 낙하 落下 하네

와 빠랫비누가 맛있다

아니야 노오란 세숫비누가 더 맛있어.

온 몸에 힘을 주고 뿌드득 부드득

갉아 대느라 동 뜨는 줄 모르네

가을에 썰어 쌓아둔 소여물 사이

벌거숭이 새발간 쥐새끼 댓마리

서로를 베고 세상사 모른 채

근심걱정 없이 새근새근 잠자고 있네

이사를 어디로 가는지

꼬리에 새끼를 주렁주렁 매달고

순간 어느 구석탱이로 사라져 버리네.

긴긴 겨울밤의 주인공 쥐

제집인 양 온 집안을 들쑤시고 돌아다니네. (-83-)

겨울길목에서

숨 가쁘게 오르막길 올라

겨울 옷 갈아입은 나뭇가지에

움츠러든 잎새마냥

겨울바람에 파르르 떠는

당신의 새파란 입술

코끝을 찡하게 울리고

당신의 눈을 본 순간

언덕 위에서 불어오는 바람

차디차고 가슴이 아려옵니다.

저만치 서서 당신을 보고

잠시 품었던 상상 속 바람은

고된 당신의 모습을 본 순간

바람 따라 온데간데없이 사라져

언저리에 쓸쓸함만 남기고

당신의 운명을 생각하면

내가 그러면 안되었는데

사람이라 어쩔 수 없는 마음이었다고

당신의 고달픈 운명을 그리니

나의 삶과도 닮아 있어

눈물이 아른거립니다.

왜 당신은

왜 나는

말없이 견뎌야만 하는지

이 가슴에 슬픔만이 가득하고

무정한 바람에 목소리까지 떠는 당신을

안아주고 싶었습니다. (-113-)

시집 『낮은 곳에서 부르는 희망가』을 읽으면서, 내가 가진 것이 너무나 많다는 걸을 인정하게 되었다. 나에게 주어진 시간과 나에게 주어진 노력, 남들과 비교하며 살아가다 보면, 나에 대한 겸손함 마저 놓치고 마는 때가 있다.오만하고, 불손한 상태에서, 스스로 자존심이 소실된 상황에서, 스스로 무너질 수 있는 순간, 상황이 나타날 때도 있다.그럴 때, 극단적인 선택을 하려는 충동이 파도처럼 밀려올 때가 있다.

망망대해에 홀로 서 있는 나에게, 시집『낮은 곳에서 부르는 희망가』은 나에게 따스한 햇빛을 내려 주었다. 시인은 항상 낮은 곳에 머무러 있었다. 그 낮은 곳에서,절망하지 않았고,희마을 찾아나간다. 그러나,나는 낮은 곳에 머무르지 안히 위해서 아둥바둥하며 살아왔다. 외롭고,고독하고, 언제 끝날 지 알수 없을 때, 김옥자 시인은 나에게 나보다 가진 게, 더 많다고 말하고 있었다.위로란 그런 것이다. 내가 가지지 못한게 더 많다고 생각할 때, 내가 가진 것이 그 무엇보다도 많다는 것을 깨닫게 되는 그 순간, 나는 스스로 위로를 느끼며,누군가 나를 지켜주고,지지하고, 응원하고 있음을 깨닫는다.

시인은 내일의 희망을 염두에 두고 살아야 하는 이유를 말하고 있었다.오늘 절망한다 하여,내일엔 내일의 태양이 뜨기 마련이다. 문제는 나 스스로 자가당착에 빠지다 보면,내가 가지지 못환 것, 내가 가질 수 없는 것에만 신경쓸 수 있다. 그럴 때에, 나에게 희망과 기쁨, 그리고 행복을 찾아내 주는 사람이 있다면, 나의 삶과 타인의 삶을 함께 마주하면서 동일한 시간에 내가 할 수 있는 게 더 많았다는 걸 생각한다면, 현재 내가 할일과 내일 내가 할일을 스스로 선택할 수 있다.과거에 매달려 나를 다치게 하는 일을 스스로 멈추게 한다.

매번 느끼는 것이지만 시는 참 어렵다. 어떠한 정보 없이, 온전히 마음으로 느낄 수 있었으면 좋겠는데, 아직 참 힘들기는 하다. 그래도 여러편이 실린 시집에서 한 두편 공감을 한다면 성공하지 않았나 싶기도 하다. 이렇게 자주 시를 대하다 보면 언젠가 나도 모르게 읇조리기도 하고, 강제적이지 않게 스스로 시를 찾아보게 되지 않을까 싶다.

내일의 여명이 밝아옴을 믿기에

더는 좌절하지 않으며

절망하지 않으리라

희망 빛을 향해

나는 오늘도 길을 간다

「 내일의 희망 中 」

이 시는 읽으면서 영화 "바람과 함께 사라지다"의 '내일은 내일의 해가 뜬다'라는 대사가 생각났다. 요즘처럼 팍팍한 세상, 오늘 하루는 고단할지라도 내일이 되면 또 다른 희망을 가지고 살아가야 하지 않을까 싶기도 하다.

어느 날 갑자기 연락을 받았다

아빠가 아빠가

돌아올 수 없는 곳으로 떠나셨다고

망치로 얻어맞은 듯 멍했다

「 어느 날 갑자기 中 」

아마도 시를 공감하려면, 어떤 문학적 소양보다는 자신의 현재 상태가 크게 좌우하는 것도 같다. '갑자기'는 아니더라도 시간이 지나면 당연하게 찾아오는 일이긴 하지만 머리속에서는 이해를 분명 하고 있는데, 인정이라는 것을 하기가 너무나도 힘이 든 것 같다.

시뿐만이 아니겠지만 공감할 수 있는 경험이 있다면 그 느낌이 더 크게 다가오는 것 같다. 시는 조금 어렵긴 하지만 그렇다고 아예 멀리하고는 싶지 않다. 조금 더 많은 경험을 하게된다면 진정 마음으로 느낄 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 한다. 원래 작가 인터뷰나, 작가의 말, 작품해설들을 잘 읽지는 않지만 김옥자 시인은 '진행성 골화 섬유형성이상(FOP)'을 앓고 있다고 한다. "뼈의 감옥에 갇히지 않았더라면 첫 번째는 벗을 만나고 싶다. 인연이 닿아 벗이 된 지 곧 스무 해가 된다(p.135)"라는 글을 읽었을 때, 페이지를 돌려 찾아본 시가 바로 「 애틋한 인연 」이었다. 아마 이 시 속의 애틋한 인연이 시인의 벗인가 보다.

그리움에 파묻힌 채

목소리 한번 들을 수 없었지

전화가 생기고 보청기가 생겨

긴장 속에 설렘 가득 첫 통화

손꼽아 보니 만난지 열여덟 해건만

만난 길이 없어라

「 애틋한 인연 中 」

어찌되었든 이번 시집은 성공적이다. 평상시 시를 읽을 때는 무언가 건져야 한다는 숙제를 안고 읽어 내려가는 듯 했지만, 이 시집은 인상깊은 두 시를 만났고, 인터뷰를 읽다 금방 시를 떠 올리지 않았는가. 갈수록 정적인 편으로 바뀌어 가고 있는데, 읽는 분야도 어느쪽으로도 치우치지 않으려는 욕심이 생긴다. 이 시집을 다 읽고 난 후엔 '나도 이제 시를 좀 읽을 줄 아는구나'라는 희망이 조금은 생긴 것 같다.

한줄평 (0건) 한줄평 이동

첫번째 한줄평을 남겨주세요.