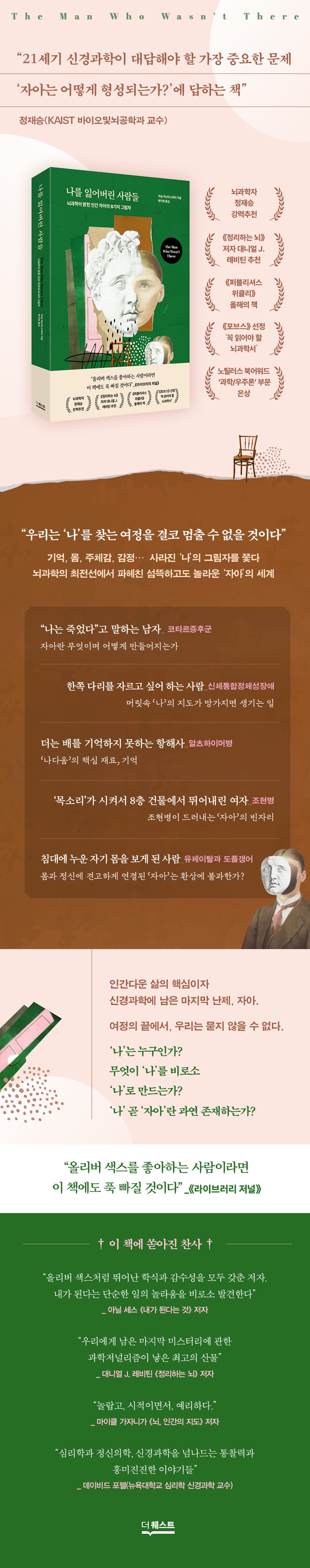

제목 “나를 잃어버린 사람들”에서 “나”란, “자아”를 의미한다. “자아”가 무엇인지를 찾아보면, “사고, 감정, 의지 등의 여러 작용의 주관자로서 이 여러 작용에 수반하고, 또한 이를 통일하는 주체”라 풀이되어 있다(두산백과). 그러니까 “나를 잃어버렸다”는 의미는, 생각이라든가, 감정이라든가, 의미 각각에 문제가 생겼다거나(이 재료들에 문제가 생기면 그것을 통합할 수 없으므로), 혹은 그것들은 제대로이나 그것들을 통합하는 데 문제가 생겼다는 거라 여길 수 있다. 그렇게 된다면 어떤 현상이 벌어질까? 그게 바로 이 책에서 말하는 여덟 가지의 정신질환, 혹은 뇌 질환이다.

사실은, 나는 이 책에서 서술하고 있는 방식을 거꾸로 썼다. 저자는 “나”라는 존재의 의미, “자아”의 의미, 아니 그것의 존재 유무에 대해 알기 위해 여덟 가지의 정신질환을 찾고, 그것이 어떤 것인지, 왜 생기는 것인지를 탐구하고 있다. 바로 “자아”에 문제가 생겼다고 여겨지는 이 질환들을 잘 이해하면 “자아”에 관해 더 많은 설명을 할 수 있으리라고 보는 것이다.

그러나 내가 저자의 방식을 거꾸로 생각한 데에는 나름대로 이유가 있다. 자아에 문제가 생긴 질병을 앓는 사람들의 얘기는 정말 흥미롭다. 그 질환을 앓는 사람들의 목소리, 그 질환을 진단하고, 치료하고, 분석하는 이들의 목소리는 더할 나위 없이 재미있다. 그런데 질병 자체에 대한 분석을 넘어서는 순간부터 이야기는 딱딱해지고, 길을 잃어가는 느낌이 든다. 그리고 결국은 “자아”에 관해 결론을 내리지 못하는, 철학적 질문과 답변들은 급격하게 흥미를 떨어뜨린다. 물론 길을 잃는 것도, 철학적 질문과 답변에 흥미를 잃는 것도 나의 문제임에 분명하지만, 바로 그런 이유 때문에 나는 저자와는 다른 방향으로 저자의 책을 읽었다.

우리말 부제의 “인간 자아의 8가지 그림자”란, 자신이 죽었다고 여기는 병인 ‘코타르 증후군’, 자신의 서사(이야기)를 잃어버리는 ‘알츠하이머병’, 다리가 자신의 것이 아니라 여겨 잘라버리고서야 행복해지는 ‘통합정체성장애(BIID)’, 자아가 텅 비어버리는 ‘조현병’, 자신에 대한 관찰자가 되어버리는 ‘이인증’, 자아의 발달이 멈추어버리는 ‘자폐스펙트럼’, ‘유체이탈, 도플갱어’와 같은 증상들, 그리고 ‘황홀경 간질’을 가리킨다. 이것들에 관해 저자가 접근하는 방식은 환자들의 경험과 의사와 연구자들의 분석, 그리고 이것을 자아와 관련하여 통합적으로 이해하는 것이다. 이런 질병들로 고통받는(황홀경 간질의 경우만 일부 제외하고) 환자들의 경험은 하나하나가 극적인데, 대부분 이 질병들을 이해하고자 하는 이유가 치료를 위한 것이라기보다는(BIID만 제외하고), 무언가를 이해하기 위한 것이란 게 좀 이 책의 성격을 말해준다. 사실 치료도 이해가 바탕에 있어야만 한다고 한다면 이해할 만도 하다. 그러나 이해 없이도 치료가 가능한 경우도 없지는 않고, 치료의 과정을 통해서 이 책의 의도대로 ‘자아’를 이해하는 열쇠를 얻기도 한다.

이제는 정신과 육체가 서로 분리되어 있다는 데카르트의 이원론을 언급하면서 이것이 잘못되었다는 얘기를 하는 것은 의미가 없다. 뇌과학은 이미 그 수준은 훨씬 넘어섰기 때문이다. 대신에 뇌가 육체에 하는 역할, 육체가 뇌에 하는 역할을 보다 분명하게 이해하고 기술하는 것이 현재의 연구 목표들로 보인다. 어떤 것의 우위를 이야기하기보다는 몸과 뇌, 마음, 사회가 서로 연결되어 있다는 것을 인식한 후에 그 연결 고리들을 하나씩 들추어가는 것이다. 그 연결 고리를 찾아나가기 위해서 여기의 여러 고통스런 질병들을 탐구해가는 것이다.